ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Клиническое значение малой ягодичной мышцы при эндопротезировании тазобедренного сустава

1 Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Москва, Россия

2 Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения города Москвы, Москва, Россия

Возникновение вывихов бедренного компонента эндопротеза — одно из частых осложнений эндопротезирования тазобедренного сустава. Наиболее популярным объяснением возникновения данного осложнения является мальпозиция компонентов эндопротеза. Однако не все вывихи удается объяснить исходя из данной гипотезы. Целью работы было уточнить значение в генезе данного осложнения повреждения мышц абдукторов бедра и в первую очередь m. gluteus minimus, описываемой в ряде источников как важный стабилизатор тазобедренного сустава. Для изучения данного тезиса был поставлен эксперимент с использованием четырех мужских и трех женских биоманекенов. Было произведено 12 установок эндопротеза тазобедренного сустава. В равных долях применяли доступы по Hardinge и Watson–Jones. По данным рентгенконтроля, наклон вертлужного компонента составил 40–47°, антеверсия — 10–22°, что технически и биомеханически соответствует допустимым значениям, зависимость данных показателей от типа доступа статистически не значима (для наклона вертлужного компонента p = 0,94; для антеверсии вертлужного компонента p = 0,63), что исключало мальпозицию компонентов как фактор риска вывиха. Тем не менее при пересечении переднего или заднего пучка m. gluteus minimus стабильность эндопротеза существенно нарушалась, что приводило к вывиху бедренного компонента при выполнении стандартных тестов ротации и сгибания. Таким образом, показана значимость m. gluteus minimus в стабилизации тазобедренного сустава. Сохранение или тщательное восстановление ее структуры в ходе выполнения операции позволит не только провести профилактику возникновения вывиха, но и восстановить более правильную анатомию и биомеханику оперированного сустава.

Ключевые слова: вывих эндопротеза тазобедренного сустава, малая ягодичная мышца, абдукторы бедра, артропластика тазобедренного сустава, доступ к тазобедренному суставу

Соблюдение этических стандартов: исследование проведено с соблюдением этических принципов медицинских исследований Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации.

Вклад авторов: К. А. Егиазарян — общее руководство работой, анализ литературы, написание статьи; И. В. Сиротин, И. О. Чижикова — анализ литературы, проведение экспериментального исследования, написание статьи; Г. Д. Лазишвили, А. П. Ратьев, А. Б. Бут-Гусаим — анализ литературы, написание статьи.

Для корреспонденции: Иван Владимирович Сиротин

ул. Островитянова, д. 1, г. Москва, 117997; ur.liam@risvi

В настоящее время эндопротезирование тазобедренного сустава (ЭТБС) в качестве операции выбора практикуют при большинстве патологий данного анатомического образования. Эффективность операции, по данным большинства авторов, находится в среднем на уровне около 92–95%. Вместе с тем до сих пор ряд осложнений данной операции, пусть и в небольшом количестве, сохраняется и не поддается статистически значимому снижению [1].

Одна из подобных проблем — возникновение вывихов бедренного компонента эндопротеза в послеоперационном периоде. Наиболее часто развитие такого осложнения по многим данным происходит при использовании хирургом задних типов доступа к суставу. Однако оно встречается и после проведения операции через традиционно более безопасные в данном плане доступы по Hardinge и Watson-Jones. Эта проблема в ряде случаев может быть объяснима неверной установкой компонентов эндопротеза, форсированными движениями в суставе, превышающими возможную амплитуду [2–4].

Интересной предпосылкой к развитию подобной ситуации является дефицит работы мышц группы абдукторов бедра, к которым традиционно относят m. gluteus medius и m. gluteus minimus. Наиболее ярко данная проблема может проявляться при переломах trochanter major — основного места крепления данной мышечной группы. Однако следует отметить, что в определенном числе случаев причины вывиха бедренного компонента установить достоверно не удается. Вместе с тем в ряде работ имеется указание на то, что мышцы группы абдукторов, помимо функции непосредственно отведения бедра, выполняют и другие, одной из которых, в первую очередь у m. gluteus minimus, является стабилизация или «центрация» головки бедренной кости в тазобедренном суставе, а также наружная и внутренняя ротация бедра [5, 6]. M. gluteus medius и m. gluteus minimus представляют собой широкие толстые и короткие пучки мышечных волокон с широкой сухожильной частью, проксимально начинающиеся от наружной поверхности osiliaca и дистально фиксирующиеся в области trochanter major et fossa piriformis. В ряде анатомических исследований, а также исследований, посвященных тенопатии абдукторов бедра, данную мышечную группу по аналогии с «вращательной манжетой плеча» обозначают как «вращательная манжета бедра».

В результате использования магнитно-резонансной томографии удалось более точно установить области прикрепления пучков m. gluteus medius и m. gluteus minimus к большому вертелу и выделить их функции. К верхнезадней и латеральной поверхностям крепятся пучки m. gluteus medius, три порции волокон которой стабилизируют таз в начальную фазу шага и подключаются также при ротации таза. Мышечные волокна m. gluteus minimus следуют к внутренней поверхности передне-верхнего края большого вертела, волокна ее ориентированы преимущественно горизонтально и служат главными стабилизаторами в среднюю и позднюю фазы шага [7].

Более детальные исследования позволяют предположить, как распределен функционал уже внутри отдельных групп мышечных волокон этих мышц. Показано, что в структуре m. gluteus medius абсолютно четко можно выделить передний пучок, отвечающий за внутреннюю ротацию, и задний пучок, отвечающий за наружную ротацию [8]. Отдельно вопрос, касающийся m. gluteus minimus отмечен в ограниченном числе публикаций, однако выделение разнофункциональных мышечных пучков отмечается и в данном образовании [8].

Было высказано предположение о важности m. gluteus minimus в качестве образования, способствующего стабилизации не только нативного тазобедренного сустава, но и эндопротеза [5]. Данная мышца отчасти за счет интимной связи с волокнами капсулы сустава может служить не столько «движетелем» бедра, в отличие от m. gluteus medius, сколько «стабилизатором», по аналогии с pes anserinus в коленном суставе. В современной литературе это предположение не получило развития.

Целью работы было проверить предположение о том, что малая ягодичная мышца может иметь существенное значение в случае выполнения операции ЭТБС.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для проведения эксперимента использовали биоманекены без визуальных повреждений в ягодичной области и области бедра в условиях разрешенного трупного окоченения. В качестве модели имплантируемого сустава использовали набор инструментов (DePuy; США) для установки эндопротеза CORAIL-PINNACLE Construct (DePuy; США). В наличии имелись примерочные головки эндопротеза диаметром 28 мм с посадочными индексами от +1,5 до +12 мм. Установку эндопротеза традиционными доступами по Hardinge и Watson–Jones производил хирург, имеющий опыт эндопротезирования с применением данных доступов более 500 операций за последние три года.

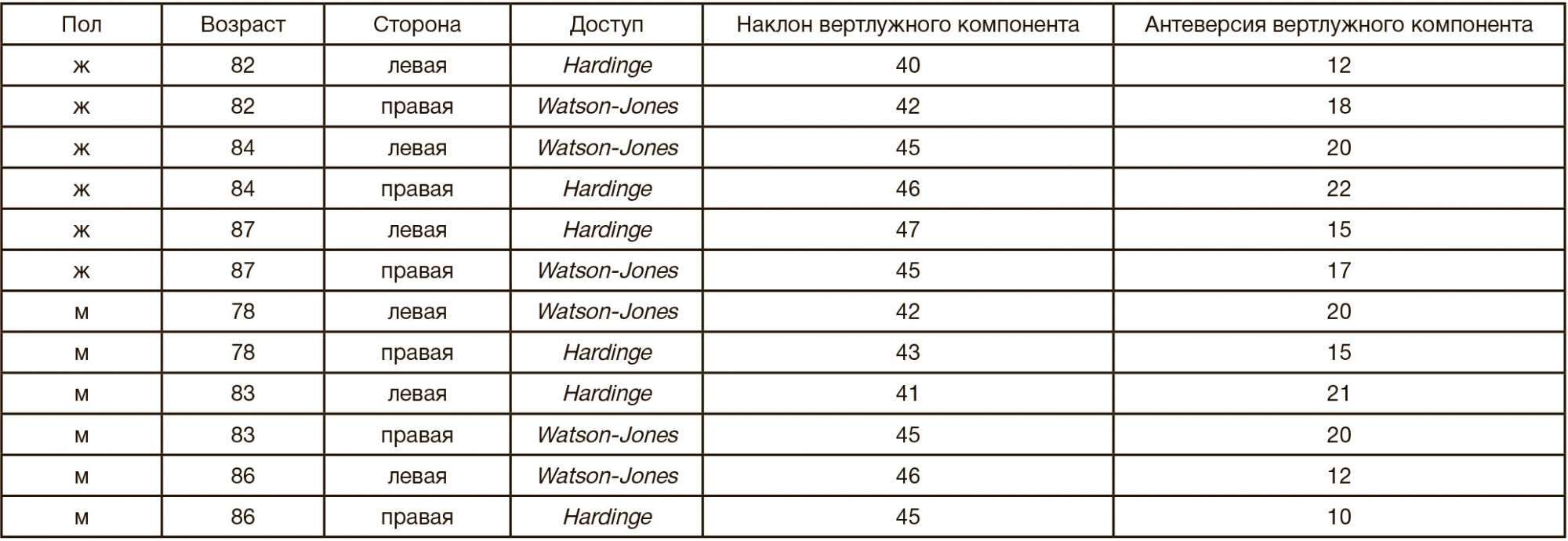

Для проведения эксперимента было отобрано четыре мужских и три женских биоманекена (в возрасте 78–86 лет), сопоставимых по антропометрическим характеристикам, из которых для установки эндопротеза взяты три мужских (средний возраст 82,33 года) и три женских (средний возраст 84,33 года) биоманекена, с нормостеническим телосложением, без визуальных признаков повреждений в области таза и нижних конечностей (см. таблица).

Один биоманекен использовали для первичной визуализации малой ягодичной мышцы и не подвергали установке эндопротеза.

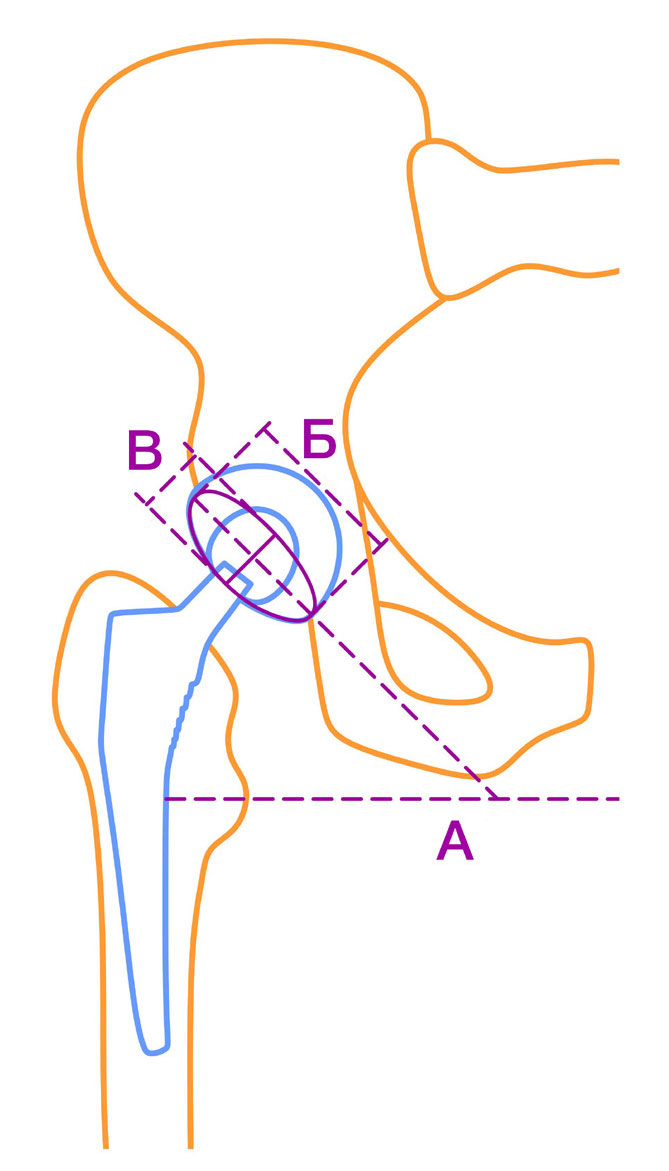

Произвели 12 установок эндопротеза тазобедренного сустава однократно с каждой стороны биоманекена. В равных долях применяли доступы по Hardinge и Watson- Jones соответственно у равного количества биоманекенов в равном половом соотношении. Оценку правильности установки компонентов эндопротеза проводили по прямым рентгенограммам тазобедренного сустава по Lewinnek [9] (рис. 1).

Значения наклона вертлужного компонента и антеверсии в зависимости от доступа оценивали с помощью теста Манна–Уитни. Вычисления выполняли при помощи стандартных и подключаемых библиотек языка Python (находится в свободном доступе).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

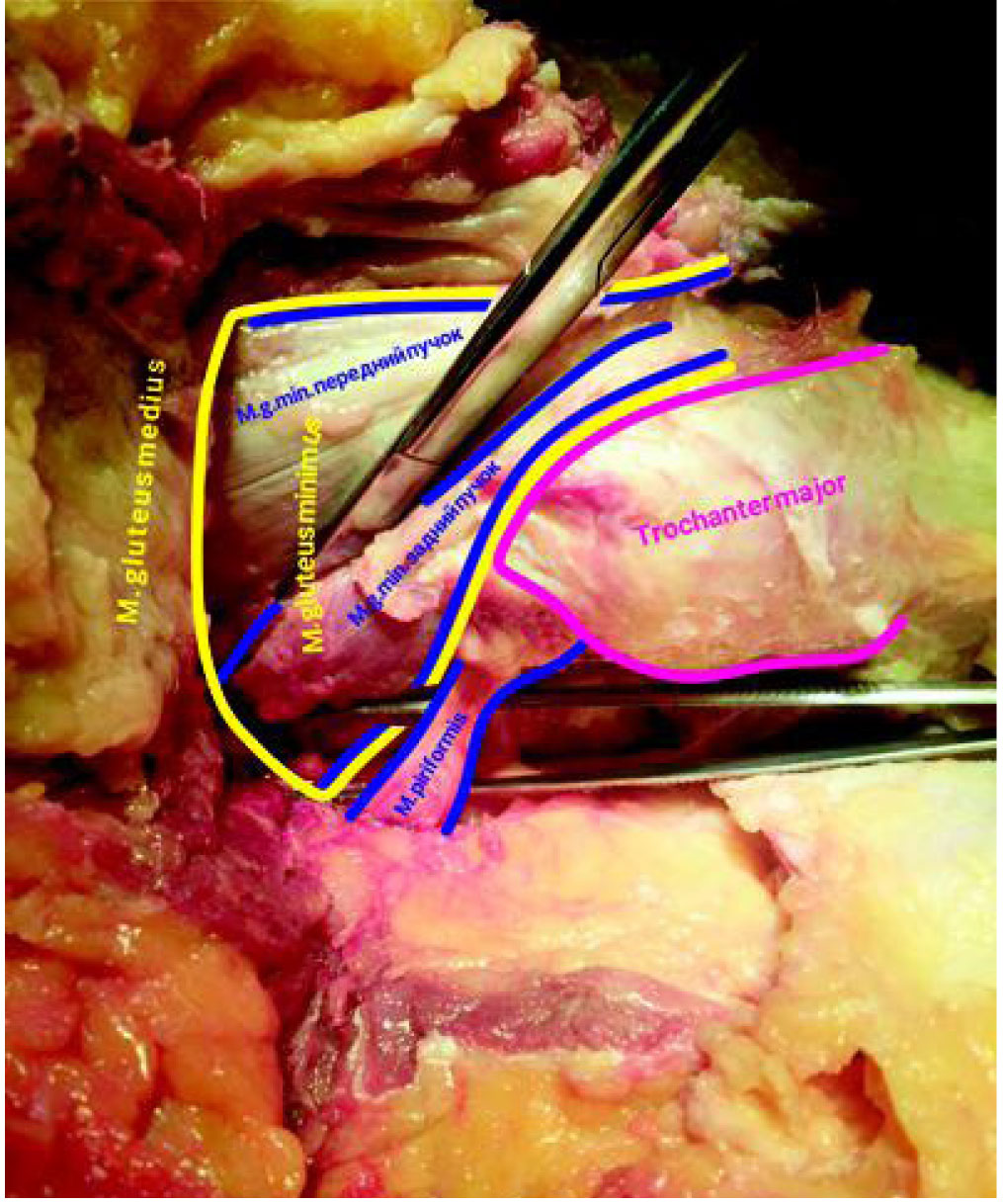

Первым этапом опосредовано оценили участие m. gluteus minimus в ротации бедра. Для лучшей визуализации в ходе препарирования часть m. gluteus medius непосредственно над m. gluteus minimus удалили. Визуально отметили разделение брюшка мышцы на переднюю и заднюю части, что позволило предположить наличие двух пучков мышечных волокон, имеющих сросшуюся, но широкую сухожильную часть (рис. 2).

Отмечено, что при наружной ротации бедра происходит натяжение волокон и сухожильной части переднего пучка m. gluteus minimus, а при внутренней ротации и при сгибании бедра — натяжение заднего пучка, ограничивающее амплитуду данных движений. Данное наблюдение позволяет предположить наличие значимой стабилизирующей функции данной мышцы для нативного тазобедренного сустава.

Вторым этапом была произведена установка эндопротеза традиционными доступами по Hardinge и Watson–Jones. После выполнения установки эндопротеза для лучшей визуализации удалили части m. gluteus medius непосредственно над m. gluteus minimus. Отмечено, что при использовании обоих доступов происходит повреждение передней части m. gluteus minimus, несколько в большей степени при доступе по Hardinge. Капсулу сустава не иссекали и ушивали. По данным рентгенконтроля, наклон бедренного компонента составил 40–47°, антеверсия — 10–22°, что технически и биомеханически соответствует допустимым значениям. Далее проводили наружную и внутреннюю ротацию бедра с максимально возможной индивидуальной амплитудой, а также сгибание бедра до 90°. Данные движения не спровоцировали проявления вывиха бедренного компонента эндопротеза. Тем не менее для достижения стабильности в суставе в случае использования доступа по Hardinge использовали головку с большим посадочным индексом (с большим offset). Тракция бедренного компонента инструментом по оси шейки эндопротеза (уже при вскрытой капсуле) также не привела к выходу головки из чашки эндопротеза.

Третьим этапом на биоманекенах с установленным эндопротезом и восстановленной капсулой в шести случаях провели полное пересечение переднего пучка при сохранении заднего пучка m. gluteus minimus поперечно ходу волокон. Далее провели наружную ротацию с максимально возможной индивидуальной амплитудой, что привело к вывиху изначально стабильного эндопротеза, причем ушитая капсула сустава осталась сохранной. Попытки скомпенсировать нестабильность эндопротеза путем увеличения offset головками с большим посадочным индексом из имеющихся в наличии к успеху не привели. Тракция бедренного компонента инструментом по оси шейки эндопротеза (уже при вскрытой капсуле) привела к выходу головки из чашки эндопротеза в положении разгибания бедра.

Четвертым этапом на биоманекенах с установленным эндопротезом и восстановленной капсулой также в шести случаях провели полное пересечение заднего пучка при сохранении переднего пучка m. gluteus minimus поперечно ходу волокон. Затем провели внутреннюю ротацию, а также изолированное сгибание бедра и сгибание совместно с внутренней ротацией, с максимально возможной индивидуальной амплитудой. Данное обстоятельство привело к вывиху изначально стабильного эндопротеза при одномоментном сгибании и внутренней ротации, причем ушитая капсула сустава осталась также сохранной. Попытки скомпенсировать нестабильность эндопротеза путем увеличения offset головками с большим посадочным индексом из имеющихся в наличии также не привели к успеху. Тракция бедренного компонента инструментом по оси шейки эндопротеза (уже при вскрытой капсуле) привела к выходу головки из чашки эндопротеза в положении сгибания бедра.

По данным рентгенконтроля, наклон вертлужного компонента составил 40–47°, антеверсия — 10–22°, что технически и биомеханически соответствует допустимым значениям (см. таблицу). При сравнении в полученных выборках средних значений наклона и антеверсии вертлужного компонента в зависимости от типа доступа статистически значимых различий при выполнении нами доступа по Watson-Jones и Hardinge не выявлено (для наклона вертлужного компонента: p = 0,94; для антеверсии вертлужного компонента: p = 0,63), что свидетельствует об исключении в нашем исследовании мальпозиции компонентов как фактора риска вывиха бедренного компонента эндопротеза.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В современной литературе функцию абдукторов бедра оценивают преимущественно в двух аспектах. Во-первых, дегенеративное или травматическое повреждение данного мышечного комплекса провоцирует выраженный болевой синдром и нарушение походки [10]. Во-вторых, в случае отрыва (возможно в результате перелома trochanter major) или слабости абдукторов (повреждение nervus gluteus superior) возникает нестабильность искусственного сустава [11].

Показано, что физиологическая площадь поперечного сечения мышечной части m. gluteus minimus меньше таковой у m. gluteus medius, из чего следует, что и сила сокращения ее волокон пропорционально слабее [12]. Возможно, именно конструкционные особенности отдельных пучков m. gluteus minimus обусловливают ее роль стабилизатора. В нескольких сериях анатомических диссекций было выявлено, что часть пучков m. gluteus minimus могут быть связаны и с капсулой сустава, однако функциональная роль такой связи, а также степень ее распространенности и выраженности пока остаются предметом дискуссий [6, 13].

Изучение функции мышц, отводящих бедро, с применением ультрасонографии и функциональных тестов показало, что толщина исследованных in vivo мышц не коррелирует с их силой или функциональностью, однако такое явление, по мнению авторов, могло быть обусловлено невозможностью провести изолированные измерения отдельных пучков in vivo [14].

Вместе с тем работ, посвященных изучению детальных функций, в первую очередь m. gluteus minimus, крайне мало. Данное обстоятельство в определенной доле связано с тем, что патология рассматриваемых анатомических структур вне эндопротезирования встречается относительно редко и обычно хорошо поддается традиционным методам лечения, что не требует детального изучения анатомии.

На современном этапе развития оперативной ортопедии даже такой успешный метод, как ЭТБС, требует более глубокого понимания причин развития осложнений, пусть их количество и незначительно. Оно позволит еще больше понизить риск выполнения оперативного вмешательства и внесет значительный вклад в понимание биомеханики как нативного, так и искусственного сустава, позволив повысить качество проводимого лечения, а также с большим успехом лечить возникающие осложнения.

В нашем исследовании рассмотрена возможность повреждения m. gluteus minimus в ходе выполнения латеральных доступов к тазобедренному суставу. Вместе с тем результаты эксперимента, а также некоторые литературные данные [15] позволяют предположить значимую роль повреждения заднего пучка m. gluteus minimus и в ходе выполнения группы задних доступов. Хотя наиболее важно для сохранения стабильности в суставе при выполнении задних доступов восстановление сухожильной части m. piriformis, повреждение данного участка мышцы является весьма вероятной причиной развития задних вывихов бедренного компонента даже при восстановленной m. piriformis.

ВЫВОДЫ

В эксперименте показана значительная роль m. gluteus minimus в стабилизации тазобедренного сустава. Особенно значимой эта роль может оказаться в случае проведения ЭТБС. Сохранение или тщательное восстановление структуры m. gluteus minimus в ходе выполнения оперативного доступа или ушивания мягких тканей позволит не только провести профилактику возникновения вывиха, но и восстановить более правильную анатомию и биомеханику оперированного сустава. Требуется дальнейшее изучение функций как m. gluteus minimus, так и других мышц и связок, окружающих тазобедренный сустав, в свете их влияния на стабильность установленного эндопротеза и степени свободы, дающейся суставу при релизе того или иного образования, по аналогии с коленным суставом.

- Learmonth ID, Young C, Rorabeck C. The operation of the century: total hip replacement. Lancet. 2007; 370: 1508–19.

- De Martino I, Triantafyllopoulos GK, Sculco PK, Sculco TP. Dual mobility cups in total hip arthroplasty. World J Orthop. 2014; 5: 180–7.

- De Martino I, D'Apolito R, Soranoglou VG, Poultsides LA, Sculco PK, Sculco TP Dislocation following total hip arthroplasty using dual mobility acetabular components: a systematic review. Bone Joint J. 2017 Jan; 99-B (ASuppl1): 18–24.

- Tsikandylakis G, Kärrholm JN, Hallan G, Furnes O, Eskelinen A, Mäkelä K, Pedersen AB, Overgaard S, Mohaddes M. Is there a reduction in risk of revision when 36-mm heads instead of 32 mm are used in total hip arthroplasty for patients with proximal femur fractures? Acta Orthop. 2020 Apr 14: 1–7.

- Beck M, Sledge JB, Gautier E, Dora CF, Ganz R.J The anatomy and function of the gluteus minimus muscle. Bone Joint Surg Br. 2000 Apr; 82 (3): 358–63.

- Flack NA, Nicholson HD, Woodley SJ. The anatomy of the hip abductor muscles. Clin Anat. 2014; 27 (2): 241–53.

- Pfirrmann CW, Chung CB, Theumann NH, Trudell DJ, Resnick D. Greater Trochanter of the Hip: Attachement of the Abductor Mechanism and a Complex of three bursae — MR Imaging and MR Bursography in Cadavers and MR Imaging in Asymptomatic Volunteers. Radiology. 2001; 221 (2): 469–77.

- Conneely M, O’Sullivan K, Edmondston S. Dissection of gluteus maximus and medius with respect to their suggested roles in pelvic and hip stability: Implications for rehabilitation? Phys Therapy Sport Conf Proc. 2006; 7: 176–8.

- Park YS, Shin WC, Lee SM, et al. The Best Method for Evaluating Anteversion of the Acetabular Component After Total Hip Arthroplasty on Plain Radiographs. J Orthop Surg Res. 2018 Apr 2; 13 (1): 66.

- Gulledge CM, Makhni EC. Open Gluteus Medius and Minimus Repair With Double-Row Technique and Bioinductive Implant Augmentation. Arthrosc Tech. 2019 May 17; 8 (6): e585–e589.

- Kung PL, Ries MD. Effect of Femoral Head Size and Abductors on Dislocation after revision THA. Clin Orthop Relat Res. 2007; 465: 170–4.

- Parvaresh KC, Chang C, Patel A, Lieber RL, Ball ST, Ward SR. Architecture of the Short External Rotator Muscles of the Hip. BMC Musculoskelet Disord. 2019; 20 (1): 611.

- Walters J, Solomons M, Davies J. Gluteus minimus: observations on its insertion. J Anat. 2001; 198 (Pt 2): 239–42.

- Whiler L, Fong M, Kim S, et al. Gluteus Medius and Minimus Muscle Structure, Strength, and Function in Healthy Adults: Brief Report. Physiother Can. 2017; 69 (3): 212–16.

- Whiteside LA, Roy ME. Incidence and Treatment of Abductor Deficiency During Total Hip Arthroplasty Using the Posterior Approach: Repair With Direct Suture Technique and Gluteus Maximus Flap Transfer. Bone Joint J. 2019 Jun; 101-B (6_ Supple_B): 116–22.