МНЕНИЕ

Современные проблемы в изучении распространенности и диагностике расстройств шизофренического спектра у детей и подростков

Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Москва, Россия

Актуальность изучения показателей распространенности, половозрастных особенностей и диагностики расстройств шизофренического спектра (раздел F2 Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства) у детей и подростков — пациентов детских психиатрических клиник объясняется предстоящим вступлением в действие Международной классификации болезней (МКБ-11), в которой существенные изменения внесены в целый ряд разделов, включая расстройства из группы шизофрении. Трудности диагностики данной группы инвалидизирующих расстройств связаны с полиморфизмом клинической картины, синдромальной незавершенностью психопатологических феноменов, наличием «стертых» атипичных форм. Выявленные при анализе стационарных карт пациентов одной из детских психиатрических больниц изменения в структуре заболеваемости (уменьшение числа пациентов с диагнозом шизофрении (F20) и значительное увеличение числа пациентов с диагнозом шизотипического расстройства (F21)), а также серьезные противоречия в вопросах диагностики, оценке динамики расстройств, исходов, уровня социального функционирования больных позволяют подчеркнуть необходимость дальнейшего изучения с использованием клинико-катамнестических методов для преодоления выявленных трудностей и противоречий в диагностике, лечении и реабилитации данных пациентов.

Ключевые слова: прогноз, диагностика, МКБ-10, дети и подростки, расстройства шизофренического спектра, распространенность, клинические формы

Вклад авторов: О. Ф. Панкова — концепция и дизайн исследования, анализ полученных данных, подготовка текста, редактирование; Н. М. Казин — набор и обработка данных, написание статьи; С. М. Иванова — обработка данных, написание статьи.

Для корреспонденции: Светлана Михайловна Иванова

ул. Островитянова, д. 1, г. Москва, 117997; ur.xednay@iksnalop.anal

Согласно статистическим данным, в Российской Федерации (РФ) снижается выявляемость психических заболеваний, в том числе расстройств психотического спектра [1]. В то же время в ходе проведенного в РФ в 2000–2018 гг. исследования динамики показателей детской и подростковой заболеваемости в сравнительном аспекте было установлено, что на фоне снижения численности детского и подросткового населения показатели заболеваемости психическими расстройствами превышают заболеваемость взрослого населения, включая рост психотических расстройств у детей [2].

Расстройства шизофренического спектра в детско-подростковом возрасте

Актуальность изучения таких расстройств, представляющих собой одну из инвалидизирующих групп, объясняется также высокой частотой их манифестации, полиморфизмом клинической картины, синдромальной незавершенностью психопатологических феноменов и наличием «стертых» атипичных форм [3–5]. Подобное многообразие приводит к недостаточному пониманию клинической сущности и прогностической роли этих состояний, что затрудняет разграничение клинических форм. Известно, что подходы к диагностике имеют значительные различия в отдельных странах, а постановка диагноза шизофрении и проводимая терапия уже в этом возрасте могут оказать серьезное влияние на дальнейшее психическое здоровье и судьбу человека. В современной европейской и американской детской психиатрии не рекомендуется ставить диагноз шизофрении ранее 8–14 лет. В отечественной психиатрии диагноз шизофрении и расстройств шизофренического спектра в детском возрасте считают правомерным (в российской версии МКБ-10 в рубрике F20.8 Другой тип шизофрении выделен Детский тип шизофрении). Особую актуальность вопросы диагностики расстройств шизофренического спектра приобретают в свете предстоящего вступления в действие 11-го пересмотра МКБ (ICD-11) и соответственно смены клиникодиагностической парадигмы — перехода с категориального на дименсиональный принцип диагностики [6, 7]. Наряду с вопросами дефиниции не меньшее значение имеет своевременность диагностики. В многочисленных зарубежных и отдельных отечественных публикациях представлены данные о том, что раннее начало терапии на доманифестных этапах способно значительно снизить риск развития первого психотического эпизода, а также существенно улучшить отдаленные исходы заболевания с сохранением социально-трудовой адаптации и высокого функционирования [8–10]. Все это является основанием для дальнейшего изучения вопросов распространенности, диагностики и оказания помощи больным с расстройствами шизофренического спектра.

Эпидемиологические данные последних лет, касающиеся всех расстройств шизофренического спектра в детско-подростковом возрасте, отличаются крайней скудностью. В ряде работ представлены результаты мониторинга распространенности основных форм психической патологии в детском и подростковом возрасте, в том числе спектра шизофрении, проведенного на протяжении последних пятнадцати лет [11, 12].

В ходе клинико-статистического анализа стационарных карт пациентов, проходивших обследование и лечение в Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой на протяжении 1999–2019 гг., нами были выявлены основные проблемы в изучении распростаненности и диагностике шизофрении и расстройств шизофренического спектра (раздел F2) у детей и подростков за весь период использования в РФ МКБ-10. Показатели распространенности расстройств шизофренического спектра (F2) оставались относительно стабильными (± стандартное отклонение, или СО), находясь в границах 10,12 ± 1,61. Незначительный рост как в процентном отношении, так и в абсолютных показателях, был отмечен в последние два года, что совпало с ростом общего числа госпитализированных пациентов и, вероятно, отражает тенденции к росту психической патологии у детей и подростков.

Структура расстройств шизофренического спектра

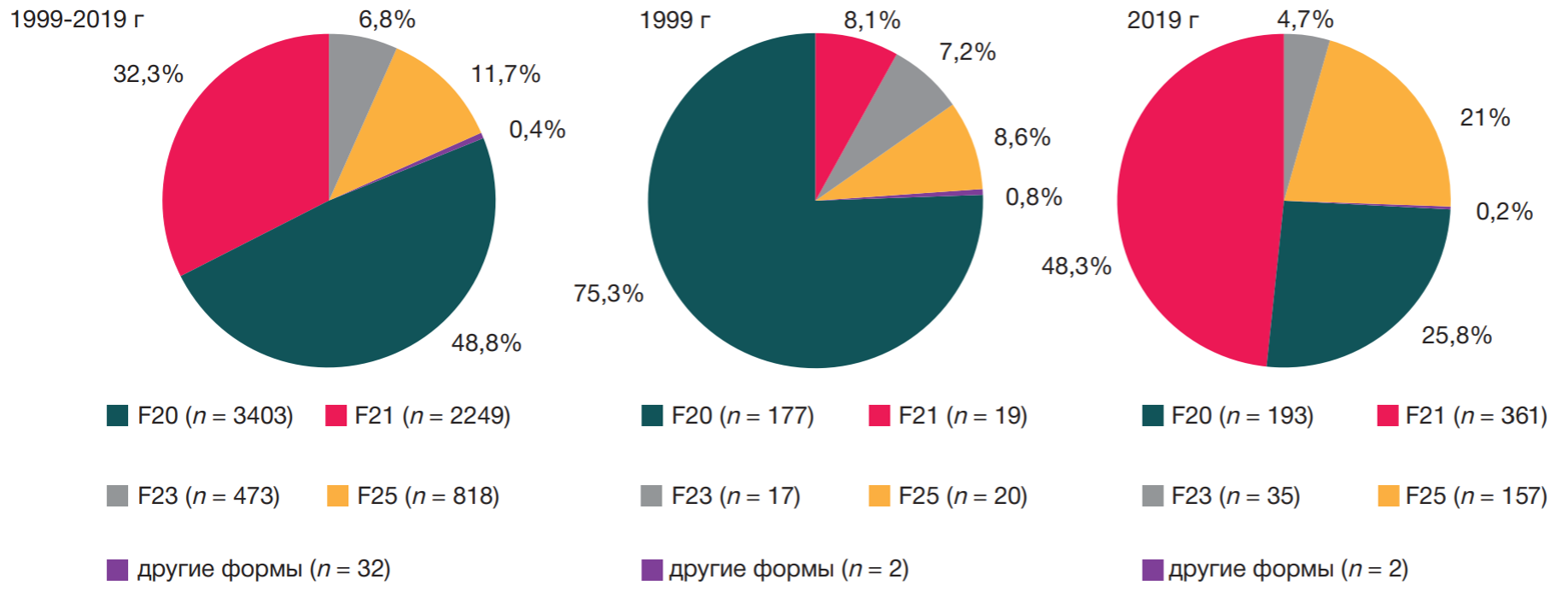

На рис. 1 представлены совокупные показатели за весь изученный период и данные за первый и последний годы. Среди расстройств шизофренического спектра в детском и подростковом возрасте преобладали следующие: F20 Шизофрения, F21 Шизотипическое расстройство, F23 Острые и преходящие психотические расстройства, F25 Шизоаффективное расстройство. В совокупности они составили 99,6% и представляли собой основу расстройств шизофренического спектра.

За все изученные годы около половины (48,8%) всех пациентов F2 составили больные с диагнозом шизофрении, около трети (32,3%) — больные шизотипическим расстройством, 11,7% — больные шизоаффективным расстройством и 6,8% — больные с транзиторными психотическими расстройствами. При этом важно отметить, что если с начала использования МКБ-10 в 1999 г. шизофрения в группе F2 составляла 75,3%, то в 2019 г. больные шизофренией составили лишь 25,8%, т. е. в три раза меньше. Число пациентов с диагнозом шизотипического расстройства, напротив, резко увеличилось: в шесть раз в процентном соотношении и в 19 раз в абсолютных показателях. Почти в два с половиной раза в процентах увеличилось число пациентов с шизоаффективным расстройством (в абсолютных показателях в 7,8 раза). Наиболее стабильными были показатели распространенности транзиторных психотических расстройств.

По возрасту максимальное число пациентов относилось к возрастному интервалу 11–14 лет, за исключением группы пациентов с шизоаффективным расстройством, возраст которых соответствовал диапазону 15–17 лет. Пациенты мужского пола преобладали в группах больных с диагнозами шизофрении, шизотипического расстройства и шизоаффективного расстройства. И лишь среди пациентов с транзиторными психозами половые различия были минимальными: 53,1% составили мужчины и 46,9% — женщины.

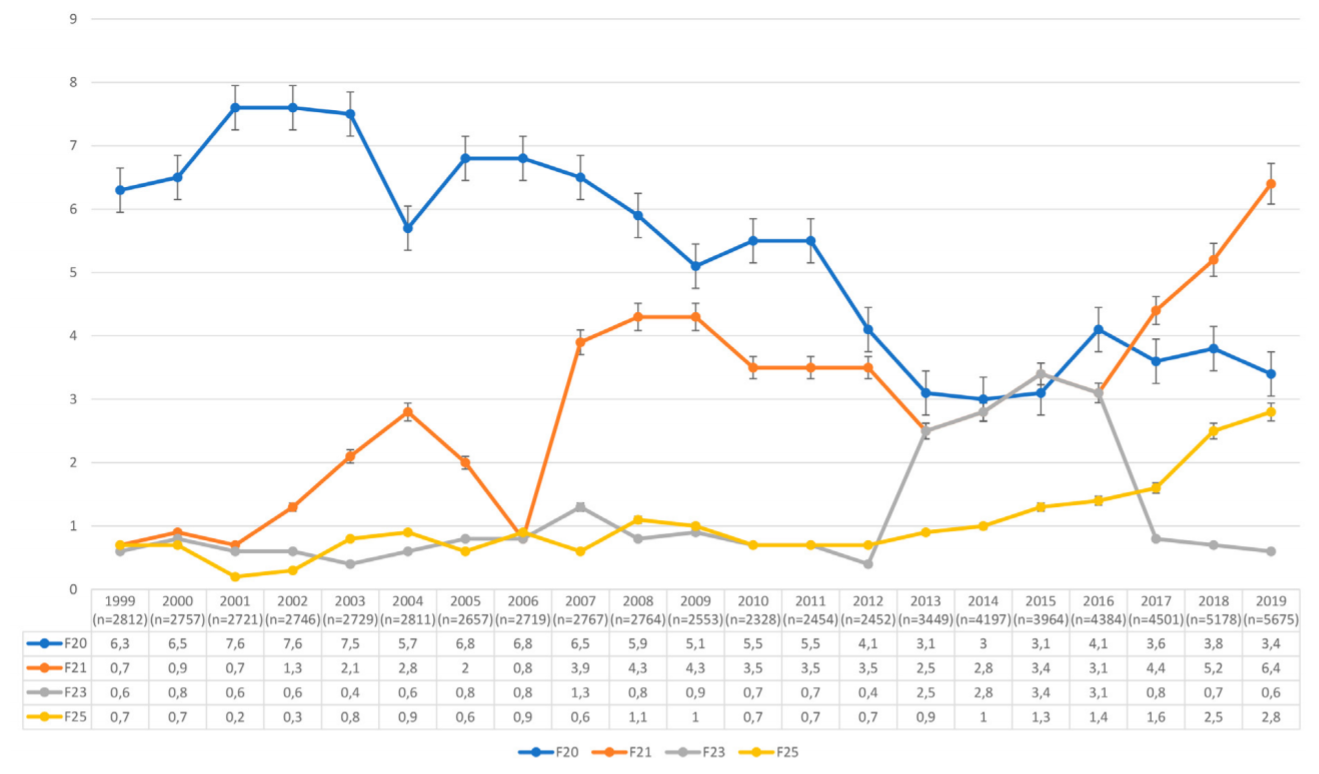

Показатели динамики распространенности шизофрении и основных форм расстройств шизофренического спектра по годам

На рис. 2 кривые, относящиеся к F20 и F21, имеют различную направленность: поступательное снижение показателей распространенности шизофрении, несколько замедлившееся с 2013 г., и рост числа пациентов с шизотипическим расстройством в 2007 г., с последующей его стабилизацией до 2016 г. и резким ростом в 2017–2019 гг. Достоверность частоты выставленных диагнозов в данном исследовании принимали равным 0,95.

Тенденции в распространенности и проблемы в диагностике расстройств шизофренического спектра у пациентов детско-подросткового возраста

Проведенное исследование выявило ряд тенденций в распространенности и проблемы в диагностике расстройств шизофренического спектра (рубрика F2 в соответствии с МКБ-10) у пациентов детско-подросткового возраста. Наиболее заметным, особенно в последние три года, является диагностический перекос — уменьшение числа пациентов с диагнозом шизофрении (F20) и значительное увеличение числа пациентов с диагнозом шизотипического расстройства (F21). В детско-подростковом возрасте диагноз F21 имел место у 32,2% пациентов стационара. Из них в 71,2% наблюдений был выставлен диагноз F21.8 Шизотипическое личностное расстройство, в 6,3% — F21.3 Псевдоневротической (неврозоподобной) шизофрении и в 15,2% — F21.4 Псевдопсихопатической (психопатоподобной) шизофрении.

У больных зрелого возраста [13] диагнозы из рубрики F21 выставлялись в 11,6% случаев, диагноз F21.3 Псевдоневротическая (неврозоподобная) шизофрения — у 47,7% пациентов и F21.4 Псевдопсихопатическая (психопатоподобная) шизофрения — у 35,8%. При этом было выявлено, что в 49,6% наблюдений диагнозы рубрик F21–F29 предшествовали верификации диагноза шизофрении.

Используемое обозначение диагноза F21.8 Шизотипическое личностное расстройство представляется не совсем корректным, так как у детей и подростков нельзя еще говорить о личностном расстройстве, за исключением нарастания шизоидизации. Критериями постановки диагноза шизотипического личностного расстройства в детском и подростковом возрасте являются не черты характера, а симптомы (критерии), которые указаны в преамбуле отечественного психиатрического тезауруса, используемого для квалификации расстройств. Однако предварительное изучение медицинской документации показало, что в значительном проценте случаев описываемые клинические проявления не соответствовали критериям шизотипического расстройства, но при выписке пациентов из стационара во всех возрастных группах увеличивалось число пациентов с диагнозом F21.8 Шизотипическое личностное расстройство.

По нашему мнению, одним из наиболее вероятных объяснений данной трансформации диагнозов являются социальные факторы и стигма, оказывающие существенное влияние на диагностику тяжелых психических расстройств с попыткой выставить «реабилитационный диагноз» этой категории больных. Проблемам стигматизации больных шизофренией в последние годы посвящено большое число исследований как в зарубежной, так и отечественной психиатрии [14, 15]. Страх родителей и самих больных (аутостигматизация) перед стигматизацией имеет определенные основания, так как «тяжелый» психиатрический диагноз может создавать трудности и ограничения при выборе профессии, поступлении в учебные заведения, заключении брака. Факторы стигматизации обусловливают позднее обращение к психиатрам государственных психиатрических учреждений, наблюдение больных у психиатров частных клиник или специалистов других профилей (психологов, неврологов и др.), что затрудняет получение своевременной помощи, включая проведение социально-педагогических, психотерапевтических и других реабилитационных мероприятий.

Заключение

В качестве основных гипотез, позволяющих объяснить выявленные проблемы в диагностике, могут быть рассмотрены: а) явления клинического патоморфоза с нарастанием непсихотических форм расстройств шизофренического спектра, включающих аттенуированные формы и квази-психозы (частично это подтверждают относительно стабильные показатели числа больных транзиторными психозами (F23) и шизоаффективным расстройством (F25)); б) стертость и аморфность психопатологической симптоматики в сочетании с полиморфностью на продромальном этапе до появления психотических симптомов в детском и подростковом возрасте, определенная диссоциация между тяжестью нарушений и социальным функционированием, недостаточная четкость критериев диагностики; в) стигматизация больных с диагнозом шизофрении и желание использовать для ее смягчения «реабилитационные диагнозы».

Выявленные серьезные трудности и противоречия в вопросах диагностики расстройств шизофренического спектра в детско-подростковом возрасте, оценке динамики расстройств, исходов, уровня социального функционирования больных требуют дальнейшего проспективного изучения с использованием клиникокатамнестических методов исследования.

- Кекелидзе З. И., Казаковцев Б. А., редакторы. Эпидемиологические показатели и показатели деятельности психиатрических служб в Российской Федерации (2005–2013 гг.). М., 2015; 572 с.

- Макушкин Е. В., Демчева Н. К. Динамика и сравнительный анализ детской и подростковой заболеваемости психическими расстройствами в Российской Федерации в 2000–2018 годах. Российский психиатрический журнал. 2019, 4: 4–15.

- Мазаева Н. А. Подростковый возраст и шизофрения. Психиатрия. 2008; 2: 16–28.

- Макаров И. В. Психиатрия детского возраста. Руководство для врачей. Санкт-Петербург: Наука и техника, 2019; 992 с.

- Parnas J. The core Gestalt of schizophrenia. World Psychiatry. 2012; 11 (2): 67.

- Gaebel W, Jessen F, Kanba S. Neurocognitive disorders in ICD11: the debate and its outcome. World Psychiatry. 2018; 17 (2): 229–30.

- Kotov R, Krueger RF, Watson D. A paradigm shift in psychiatric classification: the Hierarchical Taxonomy Of Psychopathology (HiTOP). World Psychiatry. 2018; 17 (1): 24–25.

- Омельченко М. А., Голубев С. А., Никифорова И. Ю., Каледа В. Г. Риск манифестации эндогенных психозов у больных с непсихотическими психическими расстройствами юношеского возраста. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2014; 114 (6): 14–20.

- Fusar-Poli P, Salazar de Pablo G, Correll CU, Meyer-Lindenberg A, et al. Prevention of Psychosis: Advances in Detection, Prognosis, and Intervention. JAMA Psychiatry. 2020; 77 (7): 755–65.

- Stafford MR, Jackson H, Mayo-Wilson E, et al. Early interventions to prevent psychosis: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2013; 346: f762. DOI: 10.1136/bmj.f185.

- Pankova OF, Usacheva EL, Abramov AV, Danilova MY, Dorina IV, Smirnov II, Svintsova AV. Organizational issues relating to the inpatient psychiatric care of children and adolescents in the context of current trends. International Journal of Culture and Mental Health. 2018; 11 (1): 75–86,

- Панкова О. Ф., Радионов Д. С., Иванова С. М., Дорина И. В. Шизофрения и расстройства шизофренического спектра в клинике современной детской психиатрии (анализ госпитализаций в крупнейшую психиатрическую клинику Москвы). Вопросы психического здоровья детей и подростков. 2019; 19 (4): 47–56.

- Костюк Г. П., Шмуклер А. Б, Голубев С. А. Эпидемиологические аспекты диагностики шизофрении в Москве. Социальная и клиническая психиатрия. 2017; 27 (3): 5–9.

- Ястребов В. С., Михайлова И. И., Гонжал О. А., Трущелёв С. А. Факторы стигматизации лиц с психическими расстройствами: методические рекомендации. М.: Изд-во ЗАО Юстицинформ, 200; 22 с.

- Sibitz I, Amering M, Unger A, Seyringer ME, Bachmann A, Schrank B, et al. The impact of the social network, stigma and empowerment on the quality of life in patients with schizophrenia. Eur Psychiatry. 2011; 26: 28–33. DOI: https://doi. org/10.1016/j. eurpsy.2010.08.010.