ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Биоимпедансный анализ состава тела в диагностике нарушений физического развития детей и подростков

Самарский государственный медицинский университет, Самара, Россия

В клинической практике для диагностики избыточной массы тела и ожирения традиционно используют антропометрический метод. Ожирение — это избыточное развитие прежде всего висцеральной и подкожной жировой ткани, которое может быть диагностировано методом биоимпедансометрии (БИА). Целью исследования было оценить роль биоимпедансного анализа состава тела в диагностике нарушений физического развития детей и подростков. Проведено антропометрическое и биоимпедансометрическое обследование 431 самарского школьника I и II групп здоровья в возрасте 12–16 лет (230 мальчиков и 201 девочка). Анализ результатов проводили по региональным шкалам регрессии, показателю BAZ и доле жировой массы. Результаты оценки по шкалам регрессии выявили 22,61% мальчиков и 23,43% девочек с избыточной массой тела, при этом более 2/3 выборки имели нормальное физическое развитие. Показатель BAZ выявил значимо большее число детей с избыточной массой тела среди мальчиков (25,7%), чем среди девочек (11,5%, p < 0,01). Отклонения доли жировой массы по данным БИА определены не только среди детей с дисгармоничным физическим развитием, но и среди 60% детей с нормальной массой тела. При этом выявленные по шкалам регрессии отклонения массы тела данные БИА подтверждали в большем числе случаев, нежели диагнозы избыточной или недостаточной массы тела, полученные по индексу BAZ. Исходя из этого, первоначально, для своевременной диагностики нарушений нутритивного статуса у детей, может быть использован антропометрический анализ с применением региональных шкал регрессии. Для подтверждения избыточной массы тела и ожирения у детей, а также для дальнейшей терапии необходим достоверный метод оценки жировой составляющей организма, в качестве которого может выступать метод БИА.

Ключевые слова: физическое развитие, гигиена детей и подростков, биоимпедансный анализ, индекс массы тела, шкалы регрессии

Финансирование: работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ (МК-5809.2021.3).

Вклад авторов: М. Ю. Гаврюшин — инициатор исследования, дизайн, сбор материала; О. В. Сазонова — научное руководство; Д. О. Горбачев, Л. М. Бородина — анализ литературы, подготовка и редактирование рукописи; О. В. Фролова, Д. С. Тупикова, О. В. Бережнова — сбор материала, обработка результатов; С. Р. Трубецкая — обработка результатов, подготовка рукописи.

Соблюдение этических стандартов: исследование одобрено этическим комитетом ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России (протокол № 2 от 24 февраля 2021 г.). Добровольное информированное согласие было получено для каждого участника (его законного представителя).

Для корреспонденции: Михаил Юрьевич Гаврюшин

ул. Чапаевская, д. 89, г. Самара, 443099, Россия; ur.umsmas@nihsuyrvag.uy.m

Физическое развитие является неотъемлемым критерием проводимой в ходе профилактических осмотров детей и подростков комплексной оценки состояния здоровья, отражающим влияние комплекса факторов [1–3]. По данным исследований, проведенных в регионах нашей страны, гармоничное физическое развитие имеют чуть более 60% мальчиков и около 67% девочек. Дисгармоничное физическое развитие в большей степени обусловлено избыточной массой тела, которую имеют 18% мальчиков и 14% девочек [3–6]. Значимость проблемы избыточной массы тела определяют высокая частота развития патологических состояний и осложнений, высокий риск развития ожирения с сопутствующей патологией и последующей инвалидизацией пациентов молодого возраста [7, 8]. Традиционно, в клинической практике для диагностики избыточной массы тела и ожирения используют антропометрический метод, предполагающий анализ результатов стандартных измерений длины и массы тела, а также расчет оценочных индексов, главным образом ИМТ [9]. Для анализа результатов расчета Всемирной организацией здравоохранения были разработаны карты ИМТ для детей и подростков в возрасте от 2 до 19 лет [10]. Помимо этого, оценку соответствия массы длине тела можно проводить по шкалам регрессии, центильным шкалам и сигмальным отклонениям [10].

Ожирение — это избыточное развитие не столько жировой массы тела в целом, сколько жировой ткани висцерального и подкожного типа [11–13]. Несмотря на то что индекс массы тела прямо коррелирует с антропометрическими данными ребенка, он не отражает фактическую долю жировой составляющей в организме, которая подвержена сильным изменениям у детей в различные возрастные периоды. Таковым, к примеру, является период интенсивного роста у детей, когда ИМТ может указывать на нормальное отношение общей массы тела к длине тела, а фактическое количество жировой массы может быть недооценено, что приведет к ошибочной интерпретации результатов исследований [8, 14]. В этой связи применение исключительно антропометрического метода в качестве диагностического критерия избыточной массы тела и ожирения может вызывать сомнения. При этом следствием использования разных антропометрических диагностических признаков может быть малая сопоставимость результатов исследований [3, 6, 9, 15].

Биофизические же методы обеспечивают более точные результаты измерений характеристик массы тела. Наиболее широкое применение получил метод биоимпедансного анализа состава тела. Метод биоимпедансометрии (БИА) основан на разнице электрического сопротивления (импеданса) жировой и безжировой (тощей) массы тела, содержании воды и компонентах тела. Результаты исследования используют в клинической практике для анализа пищевого статуса, состояния питания, риска развития метаболического синдрома, ожирения, патологии сердечно-сосудистой и других систем организма, а также в качестве диагностического критерия эффективности проводимой терапии при различных заболеваниях [16–19]. В свою очередь сопоставление результатов биоимпедансной оценки жировой массы в процентах от массы тела и ИМТ у здоровых детей показывает, что одним и тем же значениям ИМТ соответствует широкий диапазон значений процента жировой массы [20]. Таким образом, использование результатов биоимпедансного анализа состава тела в совокупности с антропометрическими данными в качестве диагностических критериев нарушений в физическом развитии ребенка требует изучения.

Целью исследования было оценить роль биоимпедансного анализа состава тела в диагностике нарушений физического развития детей и подростков.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ

Проведено одномоментное когортное исследование распространенности нарушений физического развития по данным антропометрических и биоимпедансометрических измерений среди учащихся средних классов общеобразовательных учреждений г. Самары. Обследование детей проводили в общеобразовательных учреждениях по месту учебы с марта по май 2021 г. с перерывами на весенние каникулы (с 22 по 28 марта) и официальные нерабочие дни. Всего обследованы 431 ребенок в возрасте 12–16 лет (медиана 13 лет 8 месяцев): 230 мальчиков (53,4%) и 201 девочка (46,6%), обучавшиеся в 5–9 классах общеобразовательных школ.

Критерии включения детей в исследование: возраст 12– 16 лет, постоянное проживание на территории Самарской области; соответствие I или II группе здоровья по данным медицинской документации; наличие добровольного информированного согласия родителей (законных представителей) на участие в исследовании. Критерии исключения: возраст на момент обследования менее 11 лет 6 месяцев 1 дня и более 16 лет 6 месяцев 1 дня; наличие хронических заболеваний; прием лекарственных препаратов; наличие выраженных отеков конечностей; постоянное проживание за пределами Самарской области; отсутствие добровольного информированного согласия (отказ) родителей (законных представителей) на участие в исследовании.

Измерение антропометрических показателей проводили следующим образом: длину тела измеряли с помощью ростомера МСК-233 («Медстальконструкция»; Россия) с точностью до 5 мм, а массу тела — на медицинских весах ВЭМ-150-А1 («Масса-К»; Россия) с точностью до 50 г. Компонентный состав тела определяли методом БИА с использованием анализатора внутренних сред организма АВС-01 («Медасс»; Россия) на частоте зондирующего тока 50 кГц по тетраполярной схеме наложения электродов в область лучезапястного и голеностопного суставов при нахождении испытуемого в положении лежа на спине. Обследованию не предшествовали интенсивные физические нагрузки, прием пищи или напитков. В помещениях, где проводили исследования, контролировали соблюдение нормального температурного режима.

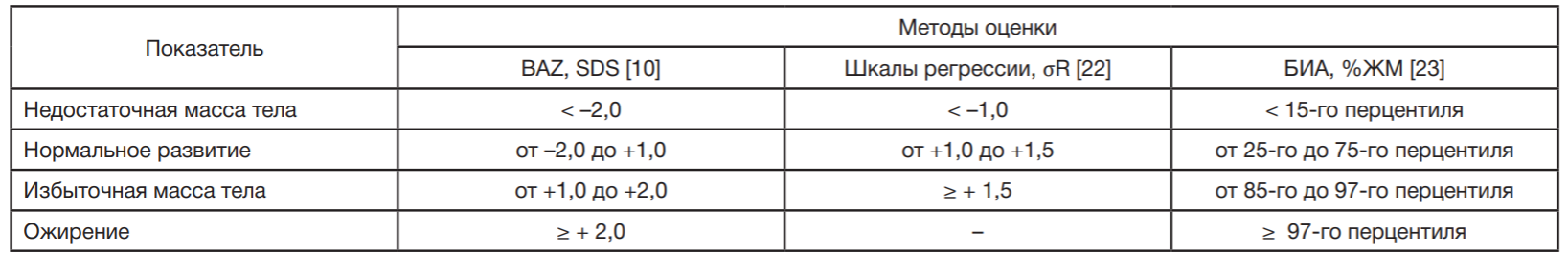

Физическое развитие детей оценивали по соотношению длины и массы тела ребенка двумя способами. Оценку физического развития первым способом проводили по региональным шкалам регрессии массы тела по длине тела для Самарской области [21]. Второй способ предполагал расчет числа Z-score индекса массы тела (ИМТ) по отношению к возрасту (BMI for age, BAZ), значение которого анализировали по стандартам ВОЗ [10] с использованием компьютерной программы WHO AnthroPlus (2009) (ВОЗ; Швейцария) [22]. Расчет ИМТ осуществляли путем деления массы тела ребенка (кг) на длину тела (м2). Нутритивный статус дополнительно оценивали по данным биоимпедансного анализа состава тела, по показателю доли жировой массы (%ЖМ). Критерии оценки результатов исследования представлены в табл. 1.

Для сбора и хранения первичных данных использовали программу Microsoft Excel 2013 (Microsoft; США). Статистическую обработку результатов исследования проводили методами вариационной статистики с помощью пакета программ Statistica 13.1 (StatSoft Inc.; США). Анализ статистической значимости различий показателей проведен с помощью критерия χ2 Пирсона. Различия результатов считали значимыми при p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

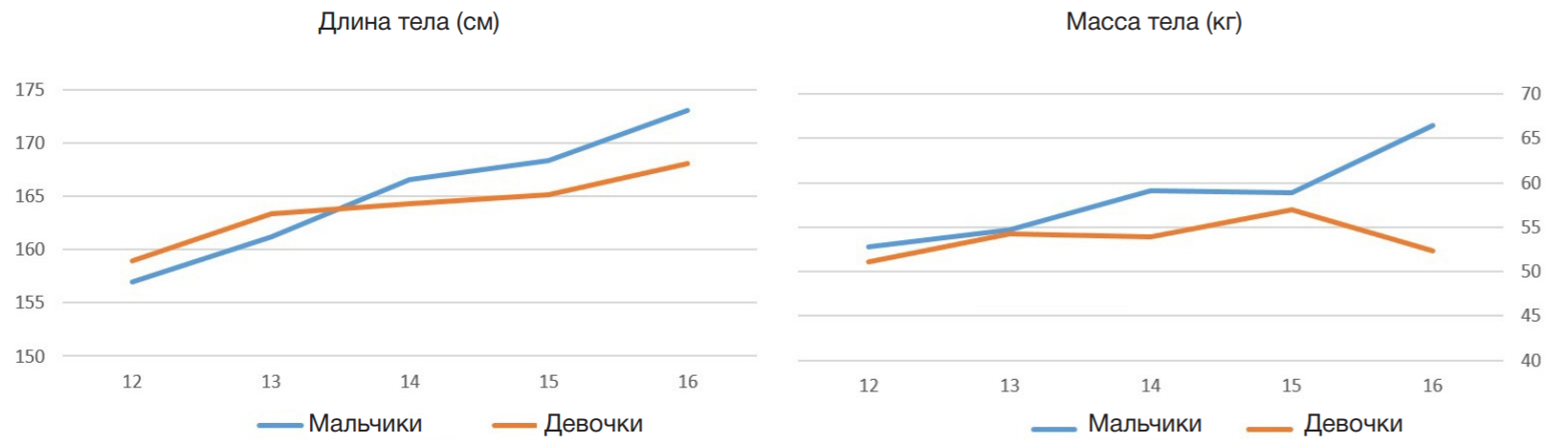

Анализ антропометрических признаков в исследуемой группе детей показал, что в возрастном периоде с 12 до 16 лет происходит постепенное увеличение длины тела как среди мальчиков, так и среди девочек. Ввиду того, что масса тела является динамическим показателем, зависящим в первую очередь от фактического питания и уровня физической активности, анализ динамики изменений этого признака среди обследованных детей не выявил равномерного увеличения с возрастом и отражал зависимость средних значений от доли детей с нарушениями физического развития в указанной возрастной группе (рис. 1).

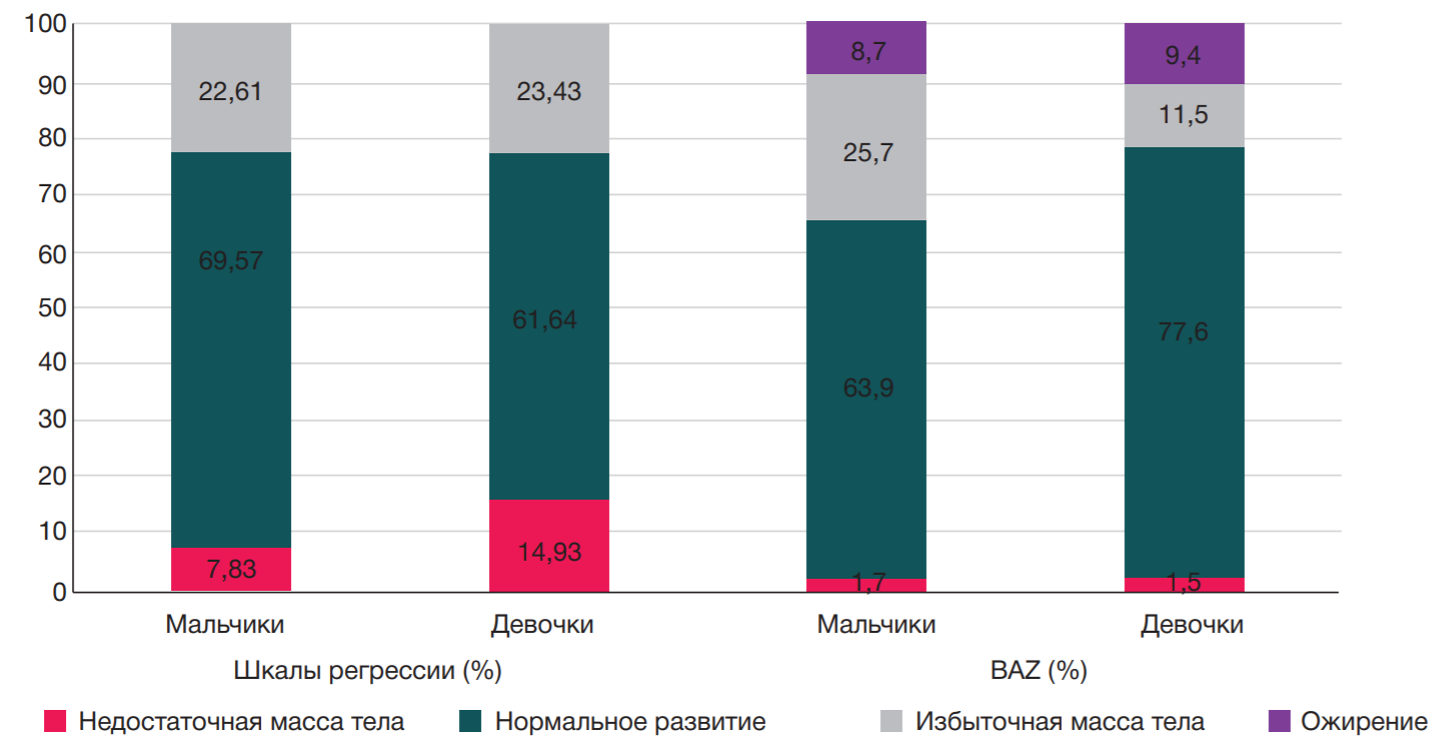

Так, при оценке физического развития по региональным шкалам регрессии было выявлено, что среди обследованных школьников более 2/3 составляли дети с нормальным физическим развитием, в то время как доля детей с отклонениями массы тела от нормативных значений составила 30,44% среди мальчиков и 38,36% среди девочек. При этом доля детей с избыточной массой тела среди мальчиков и девочек не отличалась (22,61% и 23,43%), а доля детей с недостаточной массой тела в группе девочек была выше (14,93%), чем в группе мальчиков (7,83%, p < 0,01).

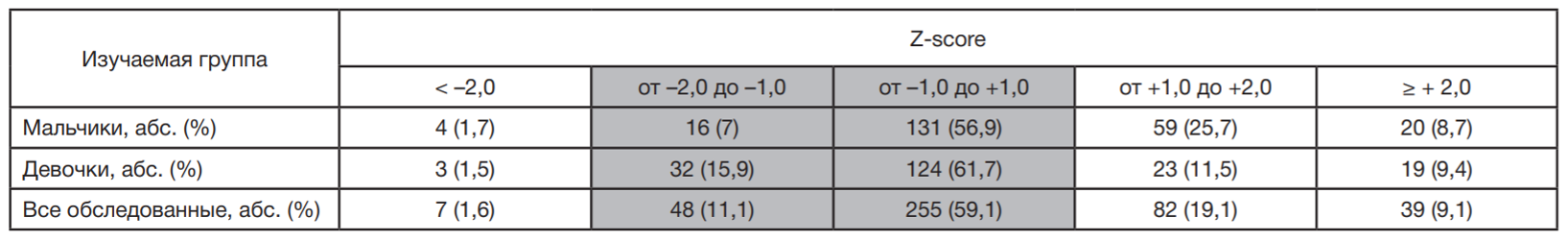

Оценка физического развития по критерию BAZ показала, что в исследуемой группе преобладали дети с нормальной массой тела (70,2%) как среди мальчиков (147/230, 63,9%), так и среди девочек (157/201, 77,6%). Недостаточная масса тела выявлена у семи детей (1,6%) в исследованной выборке — у четырех мальчиков и трех девочек. Избыточная масса тела и ожирение выявлены чуть менее чем у трети обследованных детей — у 19,1% и 9,1% соответственно. При этом доля детей с ожирением среди мальчиков и девочек значимо не отличалась (p = 0,207), в то время как доля детей с избыточной массой тела была значимо выше среди мальчиков, чем среди девочек (p < 0,01). Тяжелая форма ожирения (BAZ > +3,0) выявлена у трех мальчиков и двух девочек (табл. 2).

Сравнение результатов оценки физического развития, полученных по региональным шкалам регрессии и нормативам ВОЗ (BAZ, Z-score), показало, что Z-score выявило значимо большее число детей с избыточной массой тела и ожирением среди мальчиков (p < 0,01). Шкалы регрессии обнаружили незначимо большую долю мальчиков (p = 0,285) и значимо большее число девочек (p < 0,01) с недостаточной массой тела (рис. 2).

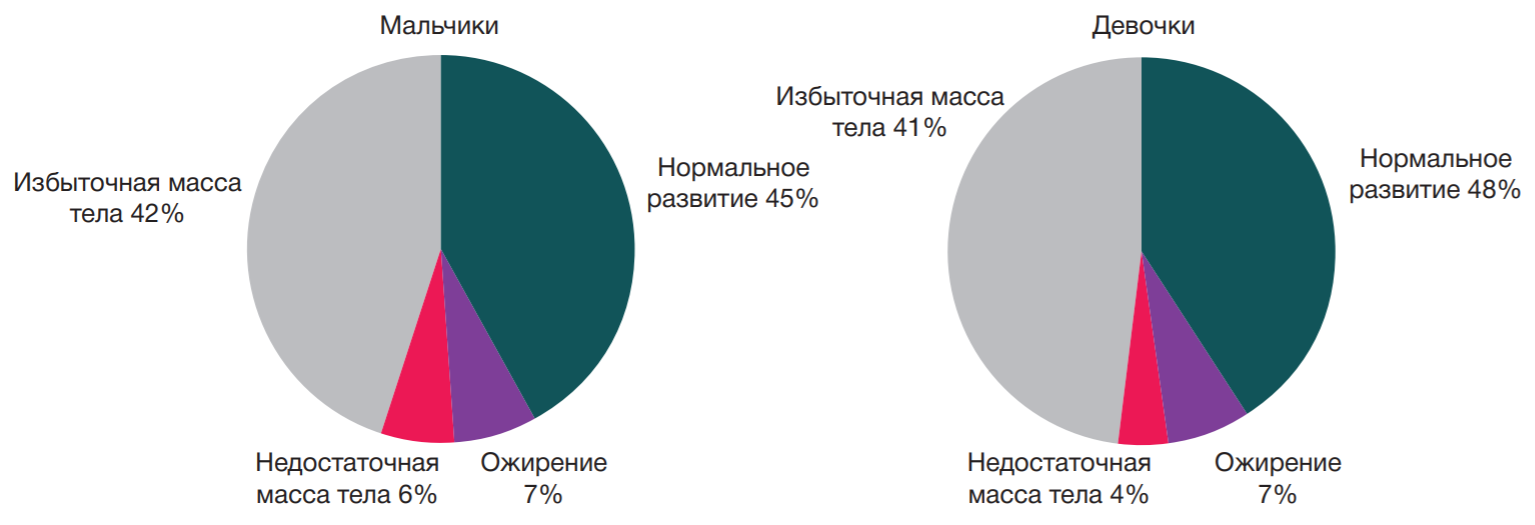

Избыточная доля жировой составляющей по данным БИА присутствовала у половины детей в исследованной выборке, при этом избыточная масса была определена у 42,2% мальчиков и 40,8% девочек, а ожирение — у 6,5% и 7,5% соответственно. Недостаточная масса тела по показателю %ЖМ выявлена у 6,1% мальчиков и 3,5% девочек. Таким образом, биоимпедансные исследования состава тела детей выявили нормальное содержание жировой составляющей, соответствующей возрастнополовой группе и антропометрическим данным, лишь у половины обследованных детей, что составило 45,2% в группе мальчиков и 48,3% в группе девочек (рис. 3).

При анализе доли жировой массы тела у детей с различным уровнем физического развития, определенным по шкалам регрессии, было выявлено следующее: в группе с нормальным физическим развитием доля детей с нормальной жировой составляющей составила 40%, при этом избыточную жировую массу имели 44,7%, а пониженное ее содержание — около 16,8% обследованных. В группе детей с избыточной массой тела высокие значения жировой составляющей отмечены лишь в 72,7% случаев, что свидетельствует об избыточности других характеристик массы тела (скелетно-мышечной массы, общей жидкости и пр.) у 27,3% детей этой подгруппы. Обследованные дети с дефицитом массы имели дефицит ЖМ в половине случаев (рис. 4).

Изучение нутритивного статуса у детей с соответствующей характеристикой BAZ выявило 39,7% обследованных с нормальным содержанием жировой составляющей, в то время как 21,9% детей имели дефицит ЖМ, а 38,2% — ее избыток. Среди обследованных детей с характеристикой BAZ в пределах от +1,0 до +2,0 Z-score (избыточная масса), избыток ЖМ выявлен лишь в 56,1% случаев, 36,6% имели нормальное, а 7,3% — недостаточное развитие жировой составляющей. Ожирение, определенное по показателю BAZ, было подтверждено показателем %ЖМ в 16,7% случаев, а дефицит массы тела — в 71,4% случаев соответствующей подгруппы выборки (рис. 4).

Таким образом, диагностированные по региональным шкалам регрессии отклонения показателя массы тела от нормальных значений были подтверждены данными БИА в значимо большем числе случаев, нежели результаты оценки, полученные по индексу BAZ (82/431, 19,7% и 61/431, 14,15%, p < 0,05).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Проведенное исследование, направленное на изучение антропометрических показателей с оценкой по шкалам регрессии, расчетом индекса BAZ и %ЖМ у школьников 12–16 лет, выявило значительное число детей с избыточной массой тела и ожирением. При использовании антропометрических методов диагностики наиболее выраженные отклонения показателя массы тела, в том числе в сторону избыточной и недостаточной массы, установлены методом оценки по шкалам регрессии. Интересно отметить, что при использовании в качестве критерия избыточной массы тела не результатов оценки по региональным нормативам или ИМТ, а процента жировой массы по данным БИА, значимо изменяется доля детей, которым могут быть диагностированы избыточная масса тела и ожирение. Значимых различий по числу детей с нормальным развитием или отклонениями массы тела по показателю %ЖМ между мальчиками и девочками не выявлено. При этом биоимпедансный анализ позволил выявить значительную долю детей с избыточной массой тела и ожирением среди лиц, у которых как методом по шкалам регрессии, так и по индексу BAZ было установлено нормальное физическое развитие.

Период развития в возрасте 12–16 лет является критическим периодом, когда риск развития ожирения возрастает в несколько раз [7, 24]. При этом до 60% детей, имеющих избыточную массу тела в подростковом периоде, будут страдать ожирением и во взрослом возрасте, причем с более тяжелым течением, выраженным увеличением массы тела и высокой частотой сопутствующих заболеваний — в отличие от ожирения, которое дебютировало в зрелом возрасте [7, 25]. Поэтому важнейшим этапом системы медицинской профилактики в сфере предупреждения развития ожирения является своевременное выявление преморбидных состояний с целью коррекции рациона питания и режима дня ребенка. Как показало настоящее исследование, результаты которого согласуются с результатами других авторов [5, 6, 9], важнейшими критериями при профилактических осмотрах, позволяющими направить ребенка на консультацию к эндокринологу и диетологу и, при необходимости, на дальнейшую терапию, могут выступать результаты оценки антропометрических признаков.

Однако результаты настоящего исследования показали, что только 2/3 школьников, у которых антропометрическими методами диагностирована избыточная масса тела, имеют избыточное содержание жировой составляющей в организме. При этом у трети детей из обследованной выборки доля жировой массы тела была нормальной, а терапевтические вмешательства не требовались. Исходя из этого, диагностическим методом, позволяющим специалистам приступить к лечению, в том числе диетотерапии, избыточной массы тела и ожирения у детей, а также динамически контролировать эффективность проводимых мероприятий, может служить метод биоимпедансного анализа состава тела, который позволяет выявить изменения не только жировой массы тела, но и всех составляющих тощей (безжировой) массы организма.

Тесные практические связи биоимпедансного анализа состава тела с антропометрическим обследованием пациентов молодого возраста неоднократно обсуждали в научной литературе [19, 26, 27] с указанием высокой достоверности биофизического метода. К сожалению, диагностическая значимость и критерии интерпретации результатов биоимпедансного анализа состава тела в совокупности с антропометрическими данными не находят отражения в федеральных клинических рекомендациях по диагностике и лечению ожирения, что затрудняет практическое применение метода.

ВЫВОДЫ

Проведенное исследование антропометрических признаков самарских школьников 12–16 лет выявило значительную долю детей с нарушениями физического развития. Наибольшее число детей с отклонениями массы тела выявляют при использовании оценки по региональным возрастно-половым шкалам регрессии массы тела по длине тела. Анализ жировой составляющей организма у детей с различным уровнем физического развития позволил выявить избыточное содержание жировой массы тела среди детей с нормальным (гармоничным) развитием. Таким образом, биоимпедансный анализ состава тела в совокупности с антропометрическими данными может быть использован в качестве достоверного метода диагностики нарушений нутритивного статуса среди детей и подростков.

- Черных А. М., Кремлева А. С., Белова А. И. Мониторинг физического развития школьников города Курска в динамике двадцати лет наблюдения. Российский вестник гигиены. 2021; (1): 42–6. DOI: 10.24075/rbh.2021.008.

- Милушкина О. Ю., Скоблина Н. А., Маркелова С. В., Татаринчик А. А., Мелихова Е. П., Либина И. И. и др. Влияние электронных устройств на физическое развитие современной молодежи и рекомендации по регламенту их использования. Вестник РГМУ. 2019; (4): 87–94. DOI: 10.24075/vrgmu.2019.046.

- Новикова И. И., Гавриш С. М., Романенко С. П., Сорокина А. В., Серенко В. В., Креймер М. А. Сравнительная оценка информативности методов индикации избыточной массы тела. Санитарный врач. 2021; (4) 67–8.

- Шестёра А. А., Хмельницкая Е А., Кику П. Ф., Переломова О. В., Каерова Е. В., Сабирова К. М. Физическое развитие и функциональные возможности молодежи города Владивостока. Здоровье населения и среда обитания. 2019; 11 (320): 61–5. DOI: http://doi.org/10.35627/22195238/2019-320-11-61-65.

- Латышевская Н. И., Яцышен В. В., Давыденко Л. А., Яцышена Т. Л. Динамика физического развития детей и подростков города Волгограда в 1976–2016 гг. Гигиена и санитария. 2018; 9 7(9): 844–7. DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-201897-9-844-847.

- Цукарева Е. А., Авчинников А. В., Алимова И. Л. Оценка физического развития и режима питания детей младшего школьного возраста, проживающих в Смоленске. Вопросы питания. 2019; 88 (4): 34–40. DOI: 10.24411/0042-8833-201910039.

- Гаврюшин М. Ю., Сазонова О. В., Милушкина О. Ю., Скоблина Н. А., Бородина Л. М., Горбачев Д. О. Актуальные проблемы оценки и коррекции пищевого статуса современных детей. В книге: Герасименко Н. Ф., Глыбочко П. В., Есауленко И. Э., Попов В. И., Стародубов В. И., Тутельян В. А., редакторы. Здоровье молодежи: новые вызовы и перспективы: монография в 5 т. Т. 3: Технологии снижения рисков здоровью. Профилактика и диспансеризация. Здоровое питание. М., 2019; с. 250–70.

- Гирш Я. В., Герасимчик О. А. Роль и место биоимпедансного анализа в оценке состава тела детей и подростков с различной массой тела. Бюллетень сибирской медицины. 2018; 17 (2): 121–32. DOI: 10.20538/1682-0363-2018-2-121132.

- Намазова-Баранова Л. С., Елецкая К. А., Кайтукова Е. В., Макарова С. Г. Оценка физического развития детей среднего и старшего школьного возраста: анализ результатов одномоментного исследования. Педиатрическая фармакология. 2018; 15 (4): 333–42. DOI: 10.15690/pf.v15i4.1948.

- De Onis M, Onyango AW, Borghi E, et al. Development of a WHO growth reference for school-aged children and adolescents. Bulletin of the World Health Organization. 2007; (85): 660–7. DOI: 10.2471/blt.07.043497.

- Бородкина Д. А., Груздева О. В., Квиткова Л. В., Барбараш О. Л. Распределение жировых отложений: разгадка кажущегося парадокса ожирения в кардиологии? Ожирение и метаболизм. 2017; 14 (2): 3–8. DOI: 10.14341/omet201723-8.

- Демьяненко И. А., Ткач А. В. Функциональная морфология жировой ткани и ее роль в формировании метаболического синдрома. Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины. 2021; 11 (1): 51–60. DOI: 10.37279/2224-64442021-11-1-51-60.

- Галимов О. В., Ханов В. О., Зиангиров Р. А., Галимова Е. С., Минигалин Д. М., Галимов Д. О. Изменения в стенке желудка после гастропликации у пациентов с морбидным ожирением. Вестник РГМУ. 2020; (4): 70–5. DOI: 10.24075/vrgmu.2020.041.

- Grossman DC, Bibbins-Domingo K, Curry SJ, et al. Screening for obesity in children and adolescents us preventive services task force recommendation statement. Journal of the American Medical Association. 2017; 317 (23): 2417–26. DOI: 10.1001/ jama.2017.6803.

- Грицинская В. Л. Оценка физического развития мальчиков школьного возраста г. Санкт-Петербурга с использованием антропометрического калькулятора ВОЗ. Здоровье населения и среда обитания. 2018; (2): 16–19.

- Almeida Y, Costa Maia C, Barros N, Moreno L, Carioca A, Loureiro A. Is bioelectrical impedance vector analysis a good indicator of nutritional status in children and adolescents? Public Health Nutrition. 2021; 24 (14): 4408–16. DOI:10.1017/ S1368980021002226.

- Karanikas I, Karayiannis D, Karachaliou A, Papanikolaou A, Chourdakis M, Kakavas S. Body composition parameters and functional status test in predicting future acute exacerbation risk among hospitalized patients with chronic obstructive pulmonary disease. Clinical Nutrition. 2021; 40 (11): 5605–14. DOI: 10.1016/j. clnu.2021.09.035.

- Canfell OJ, Littlewood R, Wright ORL,Walker JL. Clinical relevance and validity of tools to predict infant, childhood and adulthood obesity: A systematic review. Public Health Nutrition. 2018; 21 (17): 3135–47. DOI: 10.1017/S1368980018001684.

- Перевощикова Н. К., Селиверстов И. А., Дракина С. А., Черных Н. С. Биоимпедансный анализ в клинической практике. Мать и Дитя в Кузбассе. 2021; 3 (86): 11–20. DOI: 10.24412/2686-7338-2021-3-11-20.

- Смирнова Г. А., Андриянов А. И., Кравченко Е. В., Коновалова И. А. Выбор оптимальных методик определения идеальной массы тела для оценки состояния питания. Вопросы питания. 2019; 88 (5): 39–44. DOI: 10.24411/0042-8833-2019-10052.

- Вдовенко С. А., Сазонова О. В., Пономарев В. А., Мазур Л. И., Гаврюшин М. Ю., Бородина Л. М. Оценочные таблицы физического развития детей и подростков школьного возраста Самарской области. Методические рекомендации. Самара, 2018; 46 с.

- Growth reference 5–19 years. Application tools. WHO AnthroPlus software [Internet]. [cited 2021 Aug 12]. Available from: https:// www.who.int/toolkits/growth-reference-data-for-5to19-years/ application-tools.

- Руднев С. Г., Соболева Н. П., Стерликов С. А., Николаев Д. В., Старунова О. А., Черных С. П. и др. Биоимпедансное исследование состава тела населения России. М.: РИО ЦНИИОИЗ МЗ РФ, 2014; 493 с.

- Васюкова О. В. Ожирение у детей и подростков: критерии диагноза. Ожирение и метаболизм. 2019; 16 (1): 70–3. DOI: https://doi.org/10.14341/omet10170.

- Дадаева В. А., Александров А. А., Драпкина О. М. Профилактика ожирения у детей и подростков. Профилактическая медицина. 2020; 23 (1): 142–7. DOI: https:// doi.org/10.17116/profmed202023011142.

- Лир Д. Н., Перевалов А. Я. Эффективность оздоровления школьников за время пребывания в летнем загородном учреждении отдыха. Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 2017; 94 (4): 48–53. DOI: https://doi.org/10.17116/kurort201794448-53.

- Гаврюшин М. Ю., Маркелова С. В., Скоблина Н. А., Милушкина О. Ю., Сазонова О. В. Оценка эффективности оздоровления детей в лагерях: современные проблемы и пути решения. Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 2021; 98 (4): 32–41. DOI: https://doi.org/10.17116/kurort20219804132.