ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Статистический анализ данных по неотложной челюстно-лицевой хирургии

1 Городская клиническая больница имени Ф. И. Иноземцева, Москва, Россия

2 Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Москва, Россия

3 Московский государственный медико-стоматологический университет имени А. И. Евдокимова, Москва, Россия

Актуальные статистические данные по травме ЧЛО (челюстно-лицевой области) с анализом структуры заболеваемости и по госпитализируемой заболеваемости в отделении челюстно-лицевой хирургии (ЧЛХ) отсутствуют. Анализ этих данных необходим для оценки результативности мер по профилактике и лечению заболеваний и травм ЧЛО, повышения эффективности оказания неотложной помощи пациентам, выявления проблем в системе оказания медицинской помощи по профилю «Челюстно-лицевая хирургия». Целью исследования было провести статистический анализ структуры госпитализации по профилю экстренной челюстно-лицевой хирургии. Проанализирована медицинская документация 15 227 пациентов, госпитализированных с 2018 по 2022 г. Было выявлено, что число пациентов с экстренной патологией челюстно-лицевой области сохраняется на достаточно высоком уровне без тенденции к снижению. Основная часть госпитализированных — мужчины молодого, трудоспособного возраста. Из числа всех госпитализированных 28,6% составили пациенты, обратившиеся в стационар самостоятельно, а 22,9% — иногородние и иностранцы. Средняя продолжительность госпитализации составила 3,85 суток и существенно не менялась за исследуемый период. В структуре травматизма преобладали раны ЧЛО и переломы нижней челюсти. Остеосинтез применяли при переломах нижней челюсти в 29,9% случаев. До 70% всех пациентов после выписки нуждались в динамическом наблюдении челюстно-лицевого хирурга. Летальность в отделении ЧЛХ крайне низкая и обусловлена наличием у пациентов тяжелой сопутствующей патологии.

Ключевые слова: травма, раны, лицо, челюстно-лицевая хирургия, статистика

Вклад авторов: А. Э. Маркаров, Д. А. Еремин — внесение правок, подготовка финального варианта статьи; А. В. Мартиросов, А. С. Хандзрацян, А. И. Оразвалиев — планирование исследования, интерпретация данных, подготовка черновика рукописи; С. А. Бугаян, О. И. Халифаев — сбор, анализ данных. Авторы заявляют о равнозначности вклада каждого.

Для корреспонденции: Арам Вачаганович Мартиросов

ул. Фортунатовская, д. 1, г. Москва, 105187, Россия; ur.liam@vosoritram.rd

Челюстно-лицевой травматизм — это и медицинская, и социально-экономическая проблема. Бытовая и криминальная травма, развитие средств передвижения, доступных широкому кругу населения, дорожнотранспортные происшествия обусловливают высокий процент травмы ЧЛО в структуре общего травматизма [1–4]. В то же время несмотря на совершенствование мер профилактики, внедрение новых методов диагностики и лечения заболеваний ЧЛО, количество пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями ЧЛО не уменьшается, а процент пациентов с тяжелыми формами этих заболеваний ежегодно увеличивается [5]. Отсутствие стоматологических отделений в структуре многопрофильных стационаров г. Москвы, оказывающих специализированную помощь пациентам с сопутствующей патологией (коагулопатия, аллергия на местные анестетики, заболевания ЦНС, сердечно-сосудистые заболевания и т. д.) и беременным, а также комплекса лечебнопрофилактических мероприятий, направленных на оказание квалифицированной стоматологической помощи маломобильным гражданам [6], приводит к тому, что данные категории граждан также госпитализируются в отделения ЧЛХ.

В структуре Городской клинической больницы имени Ф. И. Иноземцева Департамента здравоохранения Москвы имеются отделение челюстно-лицевой хирургии № 1 и гнойное отделение челюстно-лицевой хирургии № 2. Прием и осмотр пациентов в приемном отделении осуществляют в двух отдельных кабинетах, согласно нормам СанПиН. Оба отделения относятся к травматологическому профилю стационара.

C 2018 г. в стационаре кратковременного пребывания Городской клинической больницы имени Ф. И. Иноземцева Департамента здравоохранения Москвы оказывают плановую медицинскую помощь по профилю челюстно-лицевой хирургии. Из сотрудников отделения челюстно-лицевой хирургии № 1 сформирована единственная в г. Москве выездная бригада челюстнолицевых хирургов, осуществляющая в круглосуточном режиме консультации пациентов с острой патологией челюстно-лицевой области, находящихся на лечении в стационарах г. Москвы. В связи с большим количеством пациентов с гнойно-воспалительной патологией ЧЛО гнойное отделение челюстно-лицевой хирургии выделено в отдельное структурное подразделение и является единственным таковым в России.

Актуальные статистические данные по гнойновоспалительным заболеваниям ЧЛО имеются в открытом доступе [5], однако актуальные сведения по травме ЧЛО с анализом структуры заболеваемости, а также по госпитализируемой заболеваемости в отделении ЧЛХ отсутствуют. Анализ актуальных статистических данных необходим для оценки результативности мер по профилактике и лечению заболеваний и травм ЧЛО, повышения эффективности оказания неотложной помощи пациентам, выявления проблем в системе оказания медицинской помощи по профилю «Челюстно-лицевая хирургия».

Цель работы — представить статистический анализ обращений и госпитализированной заболеваемости отделения челюстно-лицевой хирургии № 1, которое развернуто на 39 коек и представляет собой одно из ведущих отделений г. Москвы по оказанию круглосуточной экстренной помощи пациентам с травмами и заболеваниями челюстно-лицевой области.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ

Исследование проводили на базе отделения челюстнолицевой хирургии № 1 Городской клинической больницы имени Ф. И. Иноземцева г. Москвы. Произведен анализ медицинской документации (статистические карты выбывших из стационара — форма №066/у-02, универсальные выписные/посмертные эпикризы — форма № 027/у) 15227 госпитализированных пациентов за период с 2018 по 2022 г. В исследование были включены все пациенты, госпитализированные в отделение челюстнолицевой хирургии № 1, в указанный период. Лица, госпитализированные в иной период или другое отделение, были исключены. При статистической обработке данных использованы методы расчета средней величины и экстенсивного показателя.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Общая статистика

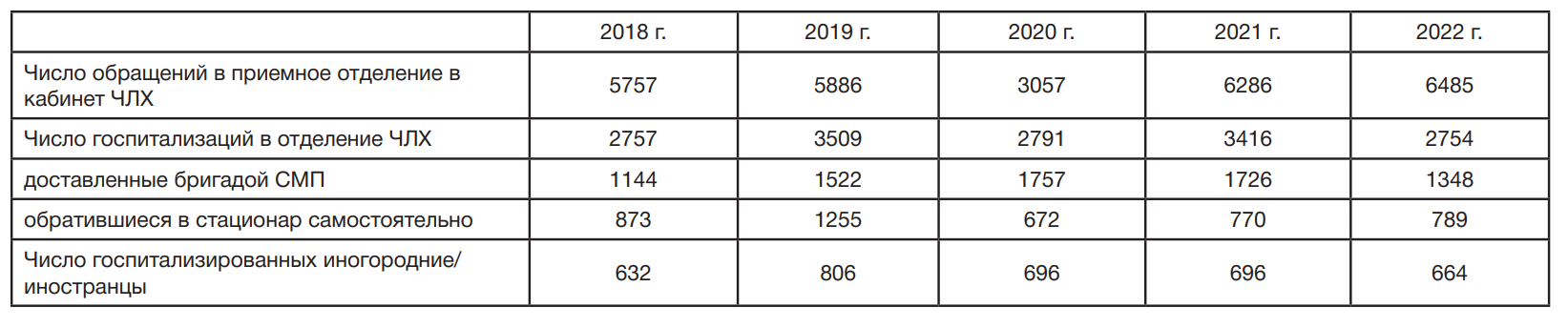

По данным приемного отделения Городской клинической больницы имени Ф. И. Иноземцева, за исследуемый период зарегистрировано 27571 обращение в кабинет челюстнолицевой хирургии № 1. Ежегодно рост числа обращений и госпитализаций приходится на летние месяцы, с мая по август, а также на октябрь. Данный рост происходит преимущественно за счет увеличения числа пациентов с травмами ЧЛО. В отделение челюстно-лицевой хирургии №1 за период с 2018 по 2022 г. было госпитализировано 15 227 человек (табл. 1).

Почти двукратное уменьшение количества обращений в 2020 г. связано с началом пандемии новой коронавирусной инфекции Covid-19 (введение режима самоизоляции, ограничение плановой госпитализации и т. д.). Учитывая данный факт, можно констатировать ежегодный рост числа обращений в приемное отделение пациентов с челюстно-лицевой патологией. Несмотря на это процент госпитализаций не повышается, что свидетельствует об увеличении доли пациентов с патологией, не требующей госпитализации (раны, ушибы, ссадины, гематомы).

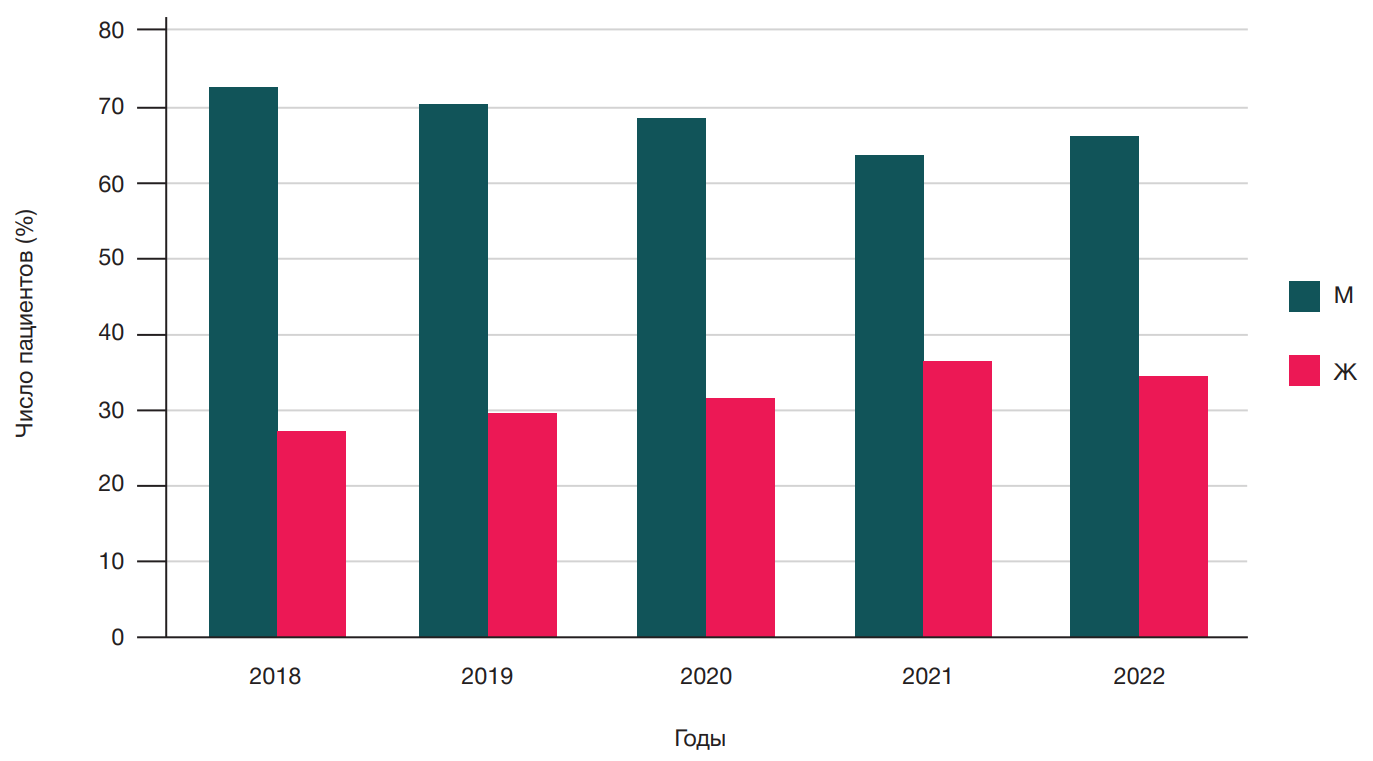

За исследуемый период 4359 (28,6%) стационарных пациентов обратились самостоятельно. Иногородних и иностранцев было 3494, что составило 22,9% от числа всех госпитализированных. Пациенты с травмой челюстнолицевой области превалировали в общем числе. Из них с переломами нижней челюсти — 33,7%, средней зоны лица — 16,5%, с ранами — 12,4%. Среди госпитализированных большинство было мужчин — 10 354 (68%). Из них 7665 (74%) — с травмами ЧЛО. Из года в год такая ситуация сохраняется, меняется только соотношение (1 : 2, 1 : 3) (рис. 1).

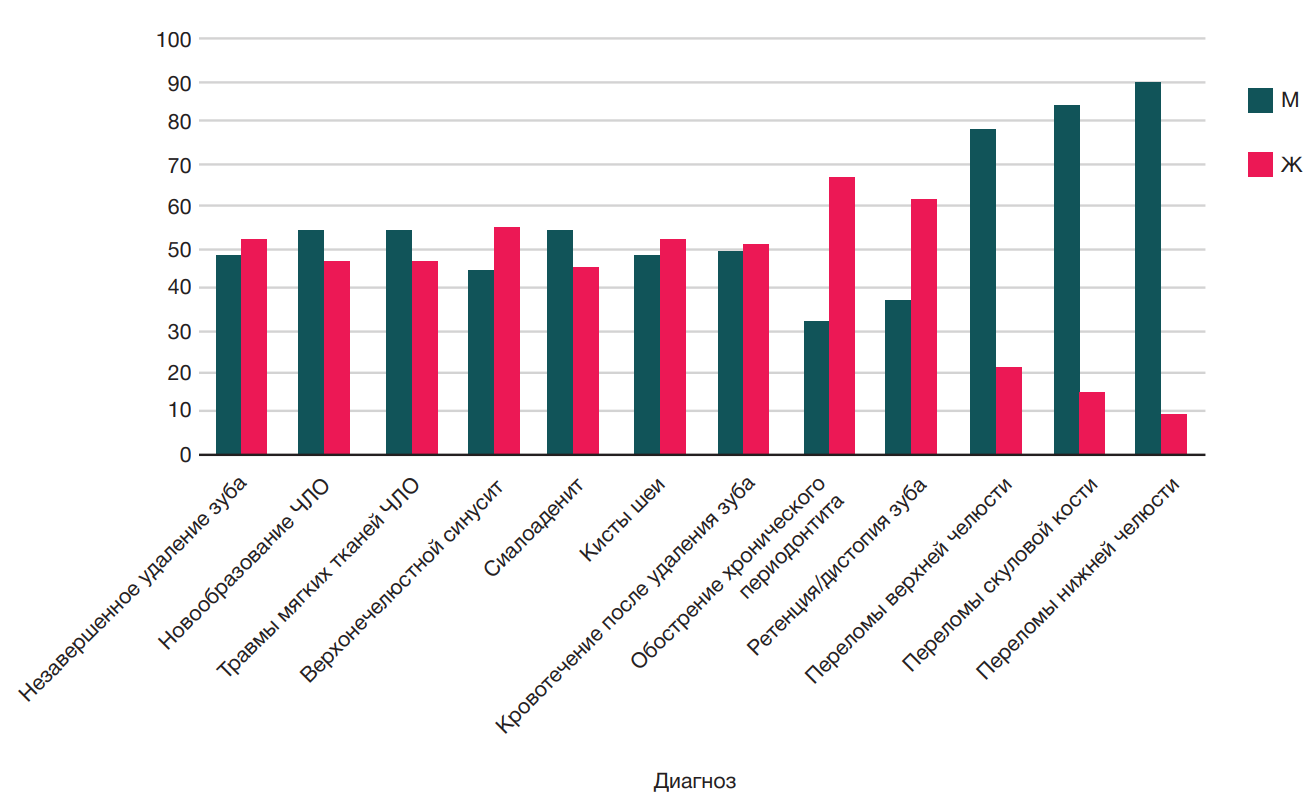

Верхнечелюстные синуситы, периодонтиты, кровотечения после удаления зуба, патологии прорезывания зубов встречаются чаще у женщин (рис. 2).

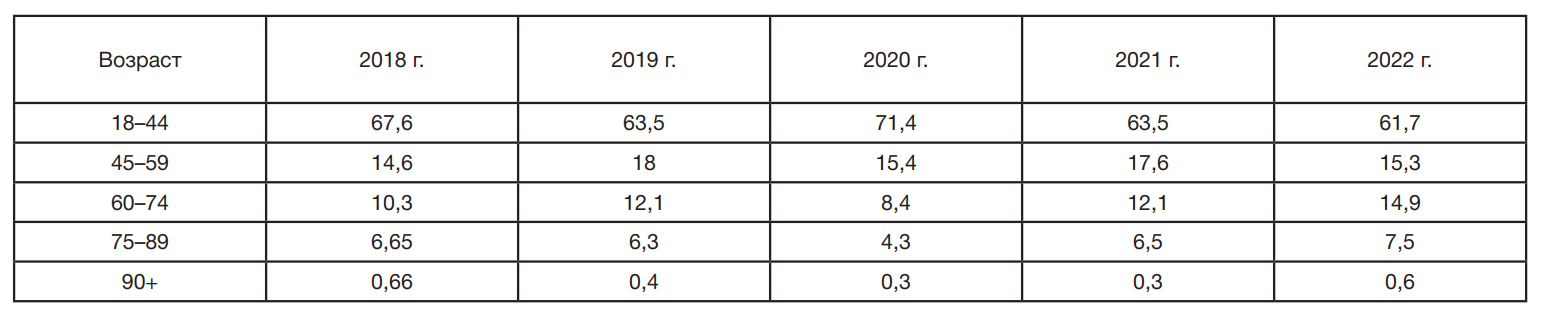

Анализ по возрастной структуре показал, что большая часть пациентов — молодого, трудоспособного возраста, 18–44 лет. Всего за исследуемый период госпитализировано 9759 (64,1%) лиц молодого, 2497 (16,4%) среднего, 1822 (12%) старшего, 995 (6,5%) пожилого и 154 (1,0%) старческого возрастов (табл. 2).

Средняя продолжительность госпитализации составила 3,85 суток. За исследуемый период отмечено неравномерное изменение средней продолжительности госпитализации — 4,22 к/д (койко-дня) в 2018 г., 3,33 — в 2019 г., 3,67 — в 2020 г., 3,86 — в 2021 г. и 4,38 — в 2022 г.

Самой длительной стала госпитализация при сочетанных переломах нижней челюсти и средней зоны лица (7,3 к/д), множественных переломах нижней челюсти (6,7 к/д) и переломах скуло-орбитального комплекса (5,87 к/д). Наименьшая продолжительность стационарного лечения пришлась на кровотечения после удаления зуба (1,9 к/д) и периодонтиты (1,6 к/д) (табл. 3).

Обращает на себя внимание средний койко-день при переломах верхней челюсти. Небольшой койкодень при тяжелых переломах верхней челюсти по типу Ле Фор II и III обусловлен тем, что данные пациенты поступают в стационар с сочетанной ЧМТ (черепно-мозговой травмой) и после осмотра междисциплинарной бригадой госпитализируются в отделение нейрохирургической реанимации, где им оказывают комплексное лечение, и только после стабилизации состояния переводятся в отделение ЧЛХ [7–9]. За исследуемый период в отделении умерло семь человек (пять — в 2019 г., два — в 2020 г.). Во всех случаях причиной смерти была декомпенсация тяжелой сопутствующей патологии.

В Городской клинической больнице имени Ф. И. Иноземцева организована выездная бригада ЧЛХ для оказания специализированной помощи пациентам с острой челюстно-лицевой патологией, находящимся на лечении в других стационарах г. Москвы, которые не имеют в структуре отделения челюстно-лицевой хирургии. За исследуемый период бригадой осуществлено 4729 выездов в стационары г. Москвы, в том числе 566 — в инфекционные отделения для лечения пациентов с COVID-19 (707 — в 2018 г., 994 — в 2019 г., 722 — в 2020 г., 1135 — в 2021 г. и 1171 — в 2022 г.).

В структуре отделения имеется кабинет реабилитации (кабинет долечивания) для пациентов с челюстно-лицевой патологией, в котором они наблюдаются после выписки для коррекции лечения или его продолжения в амбулаторных условиях (снятие и/или коррекция шин, резиновых тяг, снятие швов, перевязки и т. д.). За период исследования в кабинет реабилитации обратилось на повторный осмотр 10275 пациентов (2401 — в 2018 г., 2262 — в 2019 г., 1853 — в 2020 г., 2233 — в 2021 г. и 1526 — в 2022 г.), что составило 67,5% от числа госпитализированных.

Частная статистика

Пациенты с хроническим и обострившимся периодонтитом составили 12,6% от числа госпитализированных, из них женщины — 67,5%. Показаниями к госпитализации с данной патологией были:

- беременность;

- поливалентная аллергия на местные анестетики;

- коагулопатии, в первую очередь связанные с приемом антикоагулянтов;

- тяжелая общесоматическая патология (в первую очередь сердечно-сосудистая);

- маломобильность пациентов.

С луночковым кровотечением после удаления зуба за исследуемый период госпитализировано 962 человека. Большая часть госпитализированных с данным диагнозом — пациенты старше 60 лет (63%). С незавершенным удалением зуба — 87, с острой перфорацией верхнечелюстного синуса, в т. ч. с инородным телом (корень зуба, имплант), — 161, с таким осложнением, как дислокация корня зуба в мягкие ткани при удалении, —12.

Новообразования ЧЛО стали причиной госпитализации 202 (1,3%) пациентов. Среди них мужчин 58,9%, женщин — 41,1%. В структуре преобладают лица молодого возраста (40,1% — молодого, 27,7% — среднего, 26,2% — старшего, 7,4% — пожилого и 0,5% — старческого возрастов). Данные пациенты были госпитализированы в плановом порядке.

Крайне редко встречались пациенты с огнестрельными ранениями — 8 (из них 3 — с повреждением костей лицевого скелета, 5 — с повреждениями только мягких тканей ЧЛО), травматическими вывихами зубов — 23, болевой дисфункцией ВНЧС (височно-нижнечелюстного сустава) — 11, переломами передней стенки верхнечелюстного синуса и скуло-назо-этмоидального комплекса — 8 и 17 соответственно.

Большую часть в структуре госпитализации занимали пациенты с травмой ЧЛО (среди них преобладали мужчины в возрасте 18–44 лет).

Госпитализированные с ЗЧМТ (закрытой черепномозговой травмой) и СГМ (сотрясением головного мозга) встречались в 10,85% случаев при травме ЧЛО. Наиболее часто СГМ диагностировалось при переломах верхней челюсти и комбинированных переломах нижней челюсти и средней зоны лица (88,8% и 36,15% соответственно). СГМ при переломах нижней челюсти было диагностировано в 5% случаев.

Пациенты с травмой мягких тканей ЧЛО составили 12,4% (1889) от общего числа госпитализированных лиц. В структуре травмы мягких тканей ЧЛО у пациентов преобладали раны (80,6%), гематомы (9,9%) и ушибы мягких тканей (9,5%). Всех пациентов с укушенными ранами госпитализировали для проведения антирабической и противостолбнячной вакцинации. В стационар также поступали граждане с травмой мягких тканей ЧЛО в сочетании с алкогольной интоксикацией средней и тяжелой степени, большим объемом поражения, черепно-мозговой травмой, наличием общесоматической патологии.

Переломы средней зоны лица

Пациенты с переломами скуловой кости и дуги составили 20,2% от общего числа госпитализированных с переломами костей лицевого скелета. Смещение отломков наблюдали в 72% случаев. Их репонирование производили под общей анестезией методом Лимберга в 92,3% случаев. В 8,7% случаев применяли остеосинтез, преимущественно — спицевой по Макиенко.

Переломы дна глазницы и скулоглазничного комплекса составили 6,4% и 18,0% от всех переломов средней зоны лица. Оперативное лечение пациентов с переломами дна орбиты проводили в 23,1% случаев, с переломами скулоглазничного комплекса — в 67,9% случаев.

Переломы верхней челюсти встречались в 4% случаев. Пациенты с переломами по Ле Фор I и переломами альвеолярного отростка верхней челюсти составили 2,5% от госпитализированных с травмой, Ле Фор II — 1,37%, Ле Фор III — 0,1%.

Изолированные переломы костей носа лечат оториноларингологи, однако при сочетании данной патологии с травмами мягких тканей ЧЛО пациентов направляют к челюстно-лицевому хирургу. За исследуемый период госпитализировано 90 граждан с данной патологией.

Переломы стенок придаточных пазух носа встречались крайне редко и не требовали проведения хирургического вмешательства.

Переломы нижней челюсти

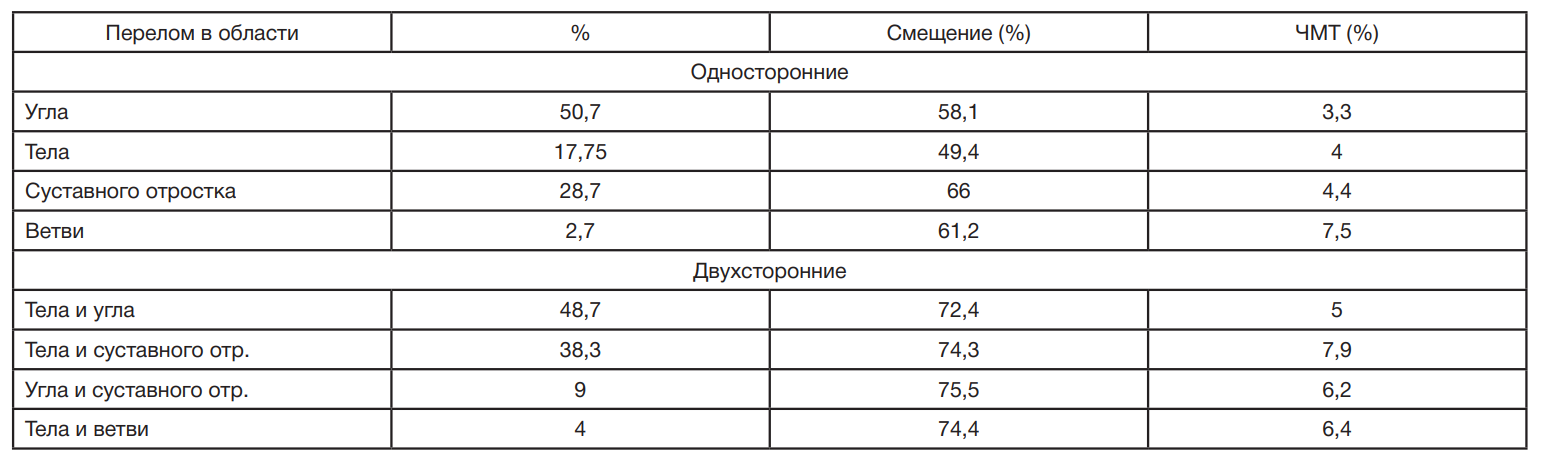

Наиболее часто среди переломов костей лицевого черепа встречались переломы нижней челюсти (65,2%). Односторонние — несколько чаще (54,7% от общего числа переломов нижней челюсти). При этом среди односторонних переломов чаще наблюдались переломы угла челюсти (50,7%). Двухсторонние переломы нижней челюсти встречались реже (43,1%) (табл. 4).

Удаление зубов, находящихся в линии перелома, производили в 5% случаев при переломах тела и 16,5% — угла нижней челюсти.

Множественные переломы нижней челюсти составили 1,75% от общего числа переломов нижней челюсти. Чаще всего линии переломов находились в области угла, тела и суставного отростка (73%).

Сочетанная травма (перелом нижней челюсти и средней зоны лица) встречалась редко и составила 2,73% от общего числа переломов костей лицевого черепа.

Остеосинтез применяли при переломах нижней челюсти в 29,9% случаев. В остальных — проводили иммобилизацию нижней челюсти двучелюстным шинированием.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Проблема массового развития средств индивидуальной мобильности описывается многими отечественными и зарубежными авторами [1–3]. Основная причина высокого травматизма при использовании данных средств передвижения — пренебрежение правилами их эксплуатации и правилами дорожного движения. Другие авторы акцентируют внимание на проблеме крайне низкой доступности амбулаторной стоматологической помощи маломобильным гражданам, которая приводит к повышению нагрузки на отделения ЧЛХ. [6]. Ежегодный рост числа пациентов с травмой челюстно-лицевой области отмечают все авторы во всех регионах [10–15], и, согласно данным наших коллег [10], он продолжается с 1970-х гг. На преобладание лиц мужского пола в выборке, а также снижение среднего койко-дня указывают все авторы [10–15].

В клиническом опыте коллег переломы нижней челюсти также превалируют над остальными переломами костей лицевого черепа, однако процентное соотношение разнится: 92% [12], 70–85% [13], 67–87% [14], 73,5–80,5% [15]. По нашим сведениям, доля переломов нижней челюсти несколько ниже — 65,2%. Столь существенная разница может быть связана с объемом выборки, сроками исследований, регионом.

Наше исследование подтверждает преобладание односторонних переломов в области угла челюсти над остальными. Процентное соотношение односторонних и двусторонних переломов: 54,7% и 43,1% по нашим данным, 60% и 40% [14], 49% и 49% [12], 61,1 и 38,9% [13].

Авторы предыдущих исследований также приводят статистическую оценку причин переломов: причинами травм становятся дорожно-транспортные происшествия (43,9%) и нападения (26,7%). По другим данным, среди причин травм на первом месте находится бытовая травма (82,7%), а дорожно-транспортная составляет 11,8% [14]. В странах со стареющим населением преобладает бытовая травма (в т. ч. в результате падения), а с большей долей молодого населения — дорожно-транспортная [16]. Вывод косвенно подтверждают и другие зарубежные авторы [4]. Нами же данный критерий не рассматривался ввиду высокой частоты случаев укрывания истинной причины травмы пациентами.

Переломы нижней челюсти сочетаются с переломами средней зоны лица в 2,4% случаев, а переломы средней зоны лица занимают от 13,9 до 20% от общего числа переломов костей лицевого черепа, с тенденцией к ежегодному росту [14, 15]. Резкий рост относительного количества травм средней зоны лица приходился на 2000–2007 гг., после чего регистрировался равномерный рост их доли [10]. Наши данные подтверждают выводы авторов. Доля сочетанных травм возросла до 2,73%, а переломов средней зоны лица — до 25,85%.

Сведения о доли сочетанных с ЧМТ травм лица у различных авторов разнятся и составляют от 21,3 до 46% [7], 13,92% [8]. Переломы нижней челюсти значительно реже сочетаются с ЧМТ (3,2–3,83%) [7], чем переломы области средней зоны лица, что подтверждают полученные нами данные. Наличие ЧМТ и СГМ у пациентов увеличивает сроки госпитализации в среднем на 59,7% [8].

По данным некоторых авторов, наличие в штате отделения ЧЛХ кабинета медицинской реабилитации улучшает результат лечения пациентов на 31,6–50% по разным критериям, а эффективность работы возрастает на 16,7–21,9% [17]. Полученные нами сведения подтверждают необходимость в долечивании подавляющего большинства пациентов. Проблему доступности и эффективности реабилитации наши коллеги предлагают решить в том числе при помощи телемедицинских технологий [6].

Летальность от травм ЧЛО не указана ни в одной из исследованных статей, что косвенно подтверждает наш вывод о ее отсутствии.

ВЫВОДЫ

Отмечается ежегодный рост числа экстренных обращений в приемное отделение пациентов с травмой и заболеваниями ЧЛО, при этом число госпитализаций с экстренной челюстно-лицевой патологией не увеличивается, что свидетельствует о большом количестве пациентов, помощь которым была оказана в приемном отделении. До 70% всех пациентов после выписки нуждаются в динамическом наблюдении челюстнолицевого хирурга. При отсутствии стационарных стоматологических отделений, ведущих экстренный прием пациентов с сопутствующей общесоматической патологией, беременных и маломобильных пациентов, данные лица госпитализируются в отделение ЧЛХ. Уменьшить нагрузку на приемные отделения стационаров, улучшить доступность реабилитации пациентов после выписки возможно при наличии челюстно-лицевого хирурга в амбулаторном звене, а открытие отделений, ведущих экстренный стоматологический прием, снизило бы нагрузку на отделение ЧЛО и улучшило качество оказания стоматологической помощи населению. Необходимо также усилить меры профилактики стоматологических заболеваний среди маломобильных пациентов. В структуре госпитализации значительно преобладают пациенты с травмой ЧЛО. Ежегодно скачки травматизма приходятся на летний период. Данный факт нужно учитывать при планировании профилактических мероприятий по уменьшению бытового, уличного и дорожно-транспортного травматизма. Ежегодно до 71,4% госпитализированных составляют мужчины молодого, трудоспособного возраста, 18–44 лет. Наиболее часто среди травм встречаются переломы нижней челюсти, чаще односторонние (54,7%), в области угла (50,7%). Остеосинтез применяли при переломах нижней челюсти в 29,9% случаев. Пациенты с травмой мягких тканей ЧЛО составляют 12,4% от общего числа госпитализированных лиц. В структуре травмы мягких тканей ЧЛО преобладают раны (80,6%), гематомы (9,9%) и ушибы мягких тканей (9,5%). Наличие ЧМТ у пациентов с травмами ЧЛО значительно увеличивает продолжительность госпитализации. Переломы средней зоны лица встречаются гораздо чаще, чем нижней челюсти, и сочетаются с ЧМТ различной степени тяжести. Летальность в отделениях ЧЛХ крайне низкая и обусловлена наличием у пациентов тяжелой сопутствующей патологии.

- Аксенова Е. И., Подчернина А. М. Основные тенденции в увеличении доли травматизма москвичей на основе данных медицинской статистики. Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики. 2021; 2: 403–16.

- Гречухин И. В. Состояние проблемы травматизма по данным официальной статистики и научное обоснование совершенствования его учета. Менеджер здравоохранения. 2017; 7: 41–9.

- Баранчикова М. В. Лица, управляющие средствами индивидуальной мобильности как субъекты и потерпевшие в криминальных дорожно-транспортных происшествиях. Виктимология. 2022; 9 (4): 408–16.

- Mohammadi H, Roochi MM, Heidar H, Garajei A, Dallband M, Sadeghi M, et al. A meta-analysis to evaluate the prevalence of maxillofacial trauma caused by various etiologies among children and adolescents. Dent Traumatol. 2023; 39 (5): 403–17. DOI: 10.1111/edt.12845. PMID: 37073864.

- Маркаров А. Э., Еремин Д. А., Оразвалиев А. И., Мартиросов А. В., Краснов Н. М., Шень П. А. и др. Статистический анализ гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. Медицинский алфавит. 2022; 7: 40–6.

- Лебедев М. В., Керимова К. И., Захарова И. Ю., Бахтурин Н. А. Система оказания медицинской помощи населению по профилю «челюстно-лицевая хирургия» на территории Российской Федерации. Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики. 2020; 1: 383– 402.

- McCarty JC, Kiwanuka E, Gadkaree SK, Siu JM, Caterson EJ. Traumatic brain injury in trauma patients with isolated facial fractures. Journal of Craniofacial Surgery. 2020; 31 (5): 1182–5.

- Yuchen Y, Romero J, Diaz G, Evans R. Concurrent traumatic brain injury with craniofacial trauma: a 10-year analysis of a Single Institution’s Trauma Registry. Trauma Care. 2023; 3: 108–13.

- Lucke-Wold B, Pierre K, Aghili-Mehrizi S, Murad GJA. Facial fractures: independent prediction of neurosurgical intervention. Asian Journal of Neurosurgery. 2022; 17: 17–22.

- Копецкий И. С., Притыко А. Г., Полунина Н. В., Насибуллин А. М. Травматизм челюстно-лицевой области (опыт 50-летнего наблюдения). Вестник РГМУ. 2010; 2: 31–4.

- Дрегалкина А. А., Костина А. Н. Структура заболеваний челюстно-лицевой области среди жителей Свердловской области. Проблемы стоматологии. 2018; 14 (2): 68–73.

- Бахтеева Г. Р., Кузьмин А. С. Статистическое исследование травм челюстно-лицевой области. Bulletin of Medical Internet Conferences. 2012; 2 (11): 930.

- Шашков В. А., Гайворонский И. В., Гайворонская М. Г., Иорданишвили А. К., Родионов А. А., Ничипорук Г. И. Распространенность различных видов переломов нижней челюсти у взрослых. Вятский медицинский вестник. 2021; 1 (69): 41–7.

- Чжан Ш., Петрук П. С., Медведев Ю. А. Переломы нижней челюсти в области тела и угла: структура, эпидемиология, принципы диагностики. Часть I. Российский стоматологический журнал. 2017; 21 (2): 100–3.

- Фокас Н. Н., Левенец А. А., Горбач Н. А. Характеристика повреждений челюстно-лицевой области у взрослого населения и анализ деятельности отделения челюстнолицевой хирургии по материалам КГБУЗ ККБ (г. Красноярск). Сибирское медицинское обозрение. 2014; 3: 44–8.

- Romeo I, Sobrero F, Roccia F, Dolan S, Laverick S, Carlaw K, et al. A multicentric, prospective study on oral and maxillofacial trauma in the female population around the world. Dent Traumatol. 2022; 38 (3): 196–205. DOI: 10.1111/edt.12750. PMID: 35390219.

- Гончарова А. В. Роль стационарзамещающих технологий в реабилитации больных с воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области. Вестник РГМУ, 2011; 5: 76–9.