ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Мутации 2282del4, R501X, R2447X, S3247X филлагрина при атопическом дерматите

Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии, Москва, Россия

Атопический дерматит (АтД) — широко распространенное мультифакторное генетически детерминированное воспалительное заболевание кожи, обусловленное среди прочих причин нарушением функций эпидермального барьера. Нулевые мутации гена филаггрина — важного компонента системы натурального увлажняющего фактора, приводящие к отсутствию выработки полноценного белка-предшественника, ассоциированы с АтД. Цель исследования — оценить частоту наиболее распространенных в европейских популяциях нулевых мутаций гена филаггрина 2282delACTG (rs558269137), R501X (rs61816761), S3247X (rs150597413), R2447X (rs138726443) у взрослых пациентов со среднетяжелой и тяжелой степенью АтД. Анализ проведен у 99 взрослых пациентов обоих полов в возрасте 18–68 лет, со среднетяжелым и тяжелым АтД. Идентификацию мутаций осуществляли с помощью разработанного метода мультиплексного анализа четырех однонуклеотидных полиморфизмов при использовании минисеквенирования. Частота встречаемости нулевой мутации филаггрина 2282delACTG оказалась на уровне 5,3%, R501X — на уровне 0,5%, R2447X — на уровне 1%. Нулевая мутация S3247X гена FLG в выборке пациентов не обнаружена. Сравнение результатов с российскими и европейскими выборками выявило сопоставимый уровень анализируемых мутаций гена филаггрина у взрослых пациентов с АтД из различных регионов Российской Федерации.

Ключевые слова: однонуклеотидный полиморфизм, атопический дерматит, филаггрин, нулевые мутации, минисеквенирование

Финансирование: исследования выполнены при финансовой поддержке Минздрава РФ (Государственное задание ГНЦДК № 056-00116-21-00-6 на 2021–2023 гг.).

Вклад авторов: А. Э. Карамова, В. В. Чикин, К. М. Аулова, П. В. Городничев — обследование пациентов, постановка диагноза, расчет клинического индекса SCORAD, получение информированного согласия и забор биоматериала пациентов; Д. А. Вербенко — планирование исследования, выполнение молекулярно-генетических экспериментов, написание рукописи; И. В. Козлова — анализ уникальности гибридизующихся к нулевым мутациям олигонуклеотидов в гене FLG; А. Э. Карамова — редактирование рукописи; А. А. Кубанов — общее руководство, редактирование рукописи.

Соблюдение этических стандартов: исследование одобрено этическим комитетом при ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» (протокол заседания № 1 от 29 января 2021 г.), соответствует стандартам добросовестной клинической практики и доказательной медицины. Все включенные в исследование пациенты ознакомились и подписали добровольное информированное согласие на участие в его проведении.

Для корреспонденции: Дмитрий Анатольевич Вербенко

ул. Короленко, 3/6, каб. 320, г. Москва, 117076, Россия; moc.liamg@oknebrev

Атопический дерматит (АтД) — мультифакторное генетически детерминированное воспалительное заболевание кожи, характеризующееся зудом, хроническим рецидивирующим течением, возрастными особенностями локализации и морфологии очагов поражения. Это одно из наиболее распространенных заболеваний кожи [1–2]. По данным официального государственного статистического наблюдения распространенность и заболеваемость АтД всего населения Российской Федерации (РФ) в 2022 г. составила 384,7 и 157,1 случаев на 100 тыс. населения соответственно [3, 4]. В немецкоязычных странах среди пациентов с АтД, обращающихся к врачудерматовенерологу, у 25% выявляется АтД средней или тяжелой степени тяжести [5].

К генетическим факторам развития АтД относят наличие мутации гена филаггрина в нарушении функции эпидермального барьера [2]. В патогенезе заболевания важную роль играет наследственная детерминированность, приводящая к нарушению состояния кожного барьера, дефектам иммунной системы (стимуляция Th2-клеток с последующей гиперпродукцией IgE), гиперчувствительности к аллергенам и неспецифическим раздражителям, колонизации патогенными микроорганизмами (Staphylococcus aureus, Malassezia furfur), а также к дисбалансу вегетативной нервной системы с повышением продукции медиаторов воспаления [1, 6, 7]. Близнецовые и семейные исследования подтверждают влияние наследственных факторов (72–90%) на формирование заболевания. АтД развивается у 80% детей, оба родителя которых страдают этим заболеванием, и более чем у 50% детей в случае, если болен только один родитель, при этом риск развития заболевания увеличивается в 1,5 раза, если больна мать [8]. Таким образом, патогенез заболевания связан с работой генов, кодирующих структурные и функциональные белки эпидермиса, а также генов, связанных с регуляцией иммунного ответа и приобретенного иммунитета [1, 9, 10]. В то же время наличие участков генома, связанных с АтД, по данным полногеномных ассоциативных исследований (GWAS), объясняют лишь около 15% случаев заболевания, оставшаяся изменчивость (так называемая «отсутствующая наследуемость» сложных заболеваний) может быть обусловлена выраженной гетерогенностью заболевания, кумулятивными эффектами структурных вариаций и вариантов количества копий генома, а также эпигенетическими воздействиями [8–10].

Ген филаггрина FLG имеет размер 2 т.п.н. и расположен на 1-й хромосоме в комплексе генов эпидермальной дифференцировки, содержащем 70 генов [1, 11]. Ген состоит из трех экзонов, первые два из которых связаны с регуляцией его экспрессии, а третий содержит от 10 до 13 тандемно расположенных повторяющихся копий филаггрина [12]. Продуктом гена является белок профилаггрин, который экспрессируется в клетках базального слоя эпидермиса и по мере диффузии в верхние слои эпидермиса претерпевает ряд биохимических модификаций, приводящих к образованию мономеров филаггрина, при деградации которого образуются компоненты, входящие в состав натурального увлажняющего фактора [8, 13].

Согласно данным многочисленных исследований, нулевые мутации в гене филаггрина, приводящие к отсутствию выработки белка, являются основным фактором развития АтД [1, 2, 8, 11–18]. Риск развития заболевания у носителей нулевых мутаций гена FLG в 3,12 раз выше, а по данным исследований российской популяции, риск может достигать 8,13 раз [19, 20]. Значение нулевых мутаций филаггрина в патогенезе АтД обусловлено нарушением защитной функции кожного барьера, облегченным проникновением через эпидермис факторов внешней среды, инициирующих развитие воспалительной реакции, со среднетяжелым и тяжелым течением болезни.

Показано, что частота таких мутаций повышена у пациентов с АтД, при этом спектр мутаций зависит от этнического происхождения пациентов [15]. В европейских популяциях наиболее распространены нулевые мутации 2282del4, R501X, R2447X, S3247X, в то время как у пациентов азиатского происхождения — мутации c.3321delA, c.6950del8, p.S2706X, p.K4022X, p.E2422X, p.Q2417X, p.S1515X, p.S406X и др. [11–18]. Имеются данные о корреляции частоты нулевых мутаций гена филаггрина с тяжестью АтД [16, 21].

Классическим методом определения нулевых мутаций гена филаггрина является ПЦР локуса, содержащего анализируемый вариант, с последующим рестрикционным анализом продукта ПЦР [22]. Однако подобный метод не исключает смещенной оценки частоты встречаемости мутаций, что в основном связано с нестабильностью работы рестриктаз. Секвенирование третьего экзона гена FLG по Сэнгеру затруднено из-за повторяющейся последовательности мономеров филаггрина [8, 11, 13]; вероятно по той же причине применение аллельспецифичной гибидизации и использование гидролизующихся зондов в формате ПЦР в реальном времени [23, 24] хотя и используют для детекции мутаций гена филаггрина, но они не получили широкого распространения в виде коммерческого продукта. Современные разработки позволяют использовать широкомасштабное таргетное секвенирование (NGS) для анализа полного спектра нулевых мутаций гена филаггрина [17]. Выполнение полногеномных исследований требует специального оборудования, а также выборок значительного размера ввиду малой частоты встречаемости отдельных нулевых мутаций; кроме того, система таргетного секвенирования пока не доступна в нашей стране в виде коммерческого продукта. В то же время исследование спектра наиболее распространенных в европейских популяциях нулевых мутаций гена филаггрина в формате «одной пробирки» может быть проведено практически в любой ПЦР-лаборатории, оборудованной для проведения фрагментного анализа.

Цель исследования — оценка частоты наиболее распространенных в европейских популяциях нулевых мутаций гена филаггрина 2282delACTG (rs558269137), R501X (rs61816761), S3247X (rs150597413), R2447X (rs138726443) у взрослых пациентов со среднетяжелой и тяжелой степенью АтД с применением нового метода анализа, позволяющего выявлять такие мутации в мультиплексном формате с использованием минисеквенирования.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ

Исследование выполняли в ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Министерства здравоохранения РФ. Критерии включения в исследование и исключения из него описаны ранее [25].

Среди 99 пациентов с АтД, которым были определены полиморфизмы гена FLG, было 50 женщин и 49 мужчин в возрасте 18–68 лет. Средний возраст пациентов составил 31,07 ± 10,53 года. У всех находившихся под наблюдением пациентов диагноз АтД был установлен ранее. На момент включения в исследование у всех пациентов диагноз АтД был подтвержден как соответствующий диагностическим критериям J. M. Hanifin и G. Rajka [2, 26]. Среди включенных в исследование 96 пациентов были европейского происхождения, трое — азиатского.

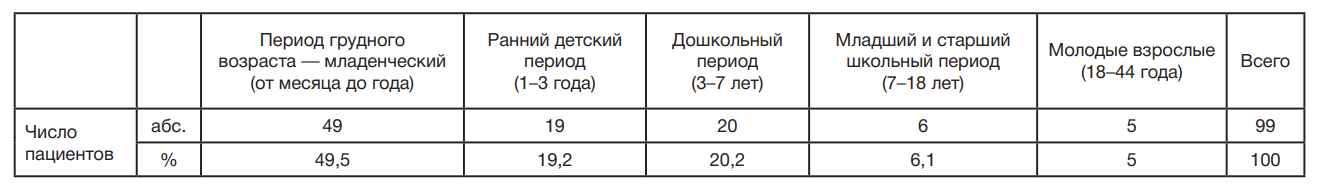

Возраст начала болезни у обследованных больных АтД был различен (табл. 1).

Заболевание манифестировало преимущественно в детском возрасте. Чаще всего (49,5% случаев) оно начиналось в младенческом возрасте (до года). В возрасте до 3 лет заболели 68 (68,7%) пациентов. До наступления школьного возраста (до 7 лет) заболевание манифестировало у 88 (88,9%) больных АтД. Тем не менее, 5 (5,0%) пациентов сообщили о начале заболевания во взрослом возрасте.

Аллергический ринит был диагностирован у 17 (17,2%) пациентов, бронхиальная астма — у 15 (15,2%), поллиноз — у 11 (11,1%), аллергический конъюнктивит — у 9 (9,1%).

При анализе семейного анамнеза с учетом кровных родственников в одном поколении, в соседних поколениях и через поколение у 44 (44,4%) пациентов с АтД была выявлена его отягощенность по атопическим и аллергическим заболеваниям. АтД был диагностирован у родственников 40 (40,4%) больных (у 14 пациентов — у отца, у 13 пациентов — у матери, у 6 — у родственников второй линии (бабушка, дедушка), у 6 — у сиблингов, у 7 — у родственников третьей линии (дяди, тети). Бронхиальной астмой страдали родственники 8 (8,1%) больных АтД. Три пациента указали, что бронхиальная астма была диагностирована у их отца, у 2 пациентов — у брата, по одному пациенту среди родственников, болеющих бронхиальной астмой, имели мать, дедушку и бабушку. О поллинозе у родственников сообщили 2 (2,0%) пациента (у одного поллинозом страдал отец, у второго — бабушка). У 2 (2,0%) пациентов родственники страдали аллергическим ринитом (у одного — мать и отец, у другого — отец).

Для определения степени тяжести АтД использовали индекс SCORAD. АтД рассматривали как имеющий среднюю тяжесть в случаях, если значение SCORAD составляло 25–50 баллов, как тяжелый, если значение SCORAD было более 50 баллов [27].

У 64 (64,6%) пациентов был диагностирован АтД средней тяжести, у 35 (35,4%) — тяжелой. Значение индекса SCORAD у больных АтД составило 25,2–77,1 балла, в среднем — 47,20 ± 12,57 балла.

Полученные образцы венозной крови пациентов в вакуумных пробирках Vacuette K3 c ЭДТА (Greiner BioOne; Австрия) в объеме 4–5 мл разделяли на клеточную и плазменную фракции при 3000 g в течение 10 мин в центрифуге «Allegra X-14» (Beckman Coulter; США), после чего хранили при –20 °С до момента выделения ДНК.

Геномную ДНК выделяли из клеточной биомассы с использованием набора «QIAmp genomic DNA mini kit» (QIAGEN; Германия) согласно инструкции производителя. Концентрацию и чистоту полученной геномной ДНК анализировали на спектрофотометре NanoVue 2000 (GeneralElectric; Франция).

Определение нулевых мутаций гена FLG осуществляли последовательным проведением двух этапов ПЦР в мультиплексном формате с промежуточной очисткой и последующим определением однонуклеотидных полиморфизмов после разделения в капилляре генетического анализатора 3130 Genetic Analyzer согласно инструкции производителя набора SNaPshot (Applied Biosystems; США). Выбор последовательностей олигонуклеотидов и гибридизационных зондов осуществляли согласно информации портала BLAST (США) [28] с использованием Ugene software v.44.0 (http://ugene.net/), синтез выполнен ООО «Синтол» (Россия).

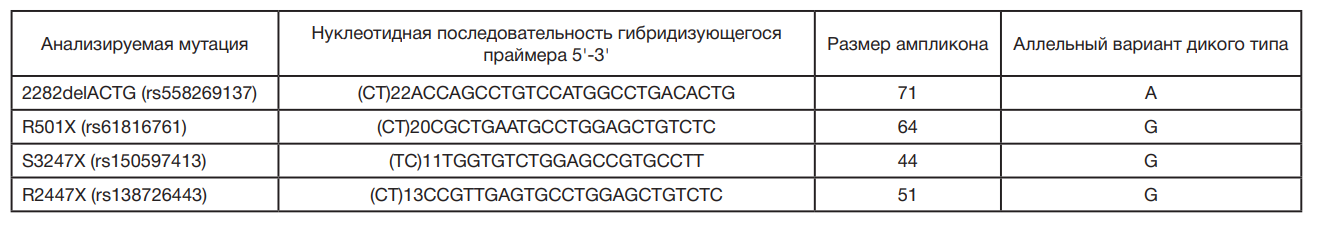

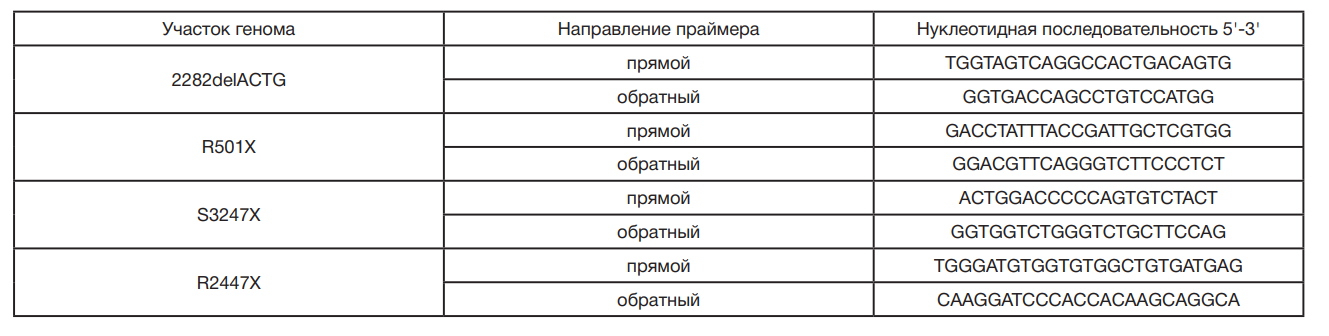

Проведение первого этапа ПЦР осуществляли для четырех участков гена FLG с использованием праймеров, нуклеотидная последовательность которых указана в табл. 2, с последующей визуализацией успешного прохождения реакции в системе гель-документации VersaDoc (Bio-Rad; США) при окраске бромистым этидием после проведения разделения фрагментов электрофорезом в 2%-м агарозном геле (буфер ТАЕ, напряжение — 180 В, время — 30 мин). Для определения молекулярного веса амплифицированных фрагментов использовали маркер длин 100–1000 п.н. (Thermo Fisher Scientfic; США).

ПЦР проводили в пробирках на 0,1 мл (Biologix; Китай) в объеме 20 мкл, содержащих буфер для ПЦР из набора QUAGEN Multiplex PCR Kit (Германия) 10 мкл, по 5 пМ каждого из праймеров в 1 мкл смеси, от 1 до 100 нМ ДНК, а также деионизированную воду. Амплификацию проводили по программе, включающей плавление ДНК и активацию Taq полимеразы в течение 15 мин при температуре 95 °С, и последующими 40 циклами, включающими отжиг праймеров при 57 °С в течение минуты, элонгацию при 72 °С в течение минуты, а также плавление при 95 °С в течение 30 с. Очистку продуктов ПЦР по окончании реакции производили инкубированием при 37 °С в течение 45 мин в присутствии ферментов экзонуклеазы I и щелочной фосфатазы: к 5 мкл продукта ПЦР добавляли 0,5 мкл ExoI и 1 мкл FastUP (Thermo Fisher Scientfic; США), с инактивацией ферментов в течение 15 мин при 85 °С.

Очищенные продукты первого этапа ПЦР использовали для проведения гибридизационной ПЦР с олигонуклеотидами, фланкирующими однонуклеотидные полиморфизмы, последовательности которых представлены в табл. 3. Реакцию осуществляли в пробирках объемом 0,1 мл (Biologix; Китай) в объеме 10 мкл, содержащем 5 мкл готовой смеси 2× SNaPshot PCR ready Master Mix, 3 мкл воды, 1 мкл смешанных очищенных продуктов ПЦР и 1 мкл смеси праймеров. Амплификацию проводили по программе, включающей 25 циклов: отжиг праймеров при 50 °С в течение 5 с, элонгацию при 60 °С в течение 30 с, а также плавление при 95 °С в течение 10 с. Очистку продуктов ПЦР по окончании реакции производили инкубированием при 37 °С в течение 45 мин в присутствии щелочной фосфатазы: к 5 мкл продукта ПЦР добавляли 1 мкл фермента FastUP (Thermo Fisher Scientfic; США), с инактивацией в течение 15 мин при 85 °С.

К 0,5 мкл очищенного продукта второго этапа ПЦР добавляли 9 мкл деионизированного формамида, маркер молекулярного веса Gene Mapper LIZ-120 (Applied Biosystems; США) и проводили денатурацию полученной смеси при 95 °С в течение 5 мин с последующим охлаждением на льду.

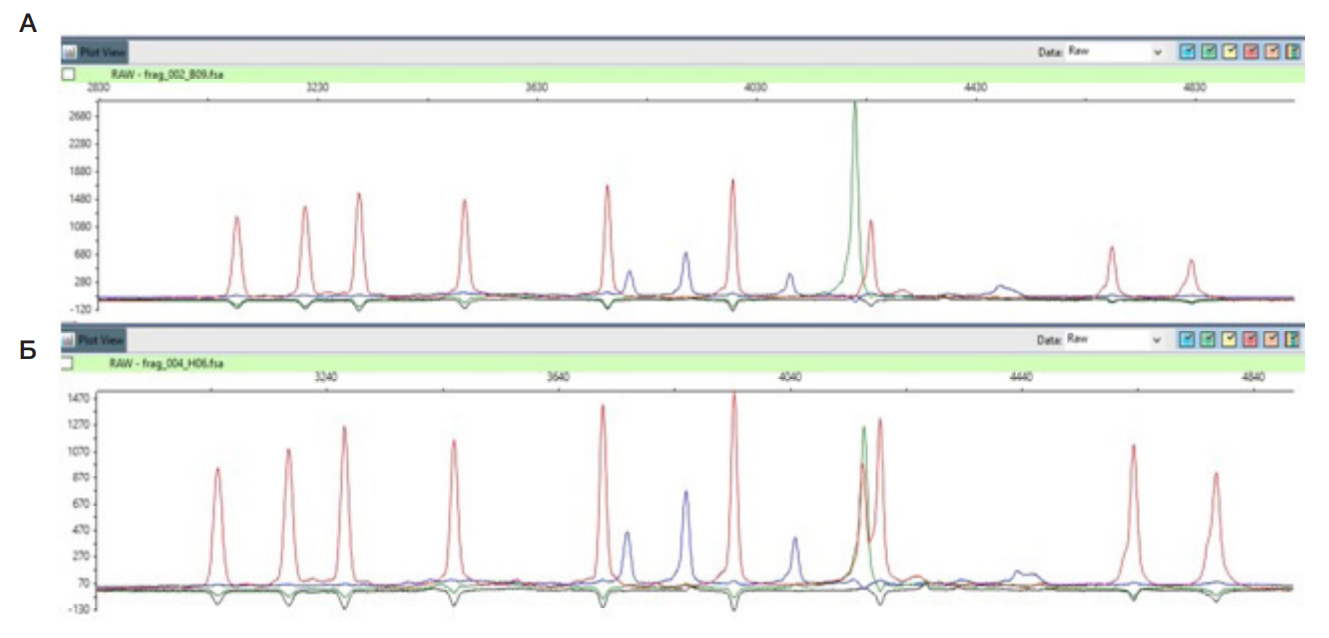

Разделение смеси продуктов второго этапа мультиплексной ПЦР производили в генетическом анализаторе ABI 3130 Genetic Analyser (Applied Biosystems; США) согласно протоколу работы с набором SNaPshot. Разделение проводили в стандартном капилляре длиной 50 см, заполненным полимером POP-7. Время введения образца составило 7 с. Полученные хроматограммы визуализировали при помощи программного обеспечения Peak Scanner Software 2 (Applied Biosystems; США). Расшифровку производили по сопоставлению времени удержания амплифицированных фрагментов с маркером молекулярного веса Gene Mapper LIZ-120. Производитель набора SNaPshot (Applied Biosystems; США) предоставляет также возможность автоматической расшифровки однонуклеотидных полиморфизмов при использовании соответствующего программного обеспечения (Gene Mapper Software). Сопоставление полученных данных с аллельными вариантами дикого типа при визуализации электрофореграмм позволило определить наличие нулевых мутаций гена филаггрина при обнаружении отклонений от аллелей дикого типа.

Для подтверждения достоверности результатов выявления нулевой мутации 2282delACTG методом минисеквенирования проводили рестрикционный анализ амплифицированного фрагмента гена филаггрина (табл. 1) с использованием рестриктазы Ade I (Dra III) («СибЭнзим»; Россия) согласно методике, опубликованной ранее [22]. При наличии делеции 2282delACTG образуется сайт узнавания рестриктазы Dra III, что визуализируется в виде двух полос после разделения продуктов гидролиза в агарозном геле.

ПЦР проводили с использованием прибора T100 (Bio-Rad; США) в 96-луночных планшетах (Applied Biosystems; США). Реакцию осуществляли в 10 мкл смеси, включающей 0,1 мкМ каждого праймера в объеме 1 мкл, 5 мкл реакционной смеси для ПЦР из коммерчески доступного набора Multiplex PCR mix (QIAGEN; Германия), а также деионизированную воду и матрицу ДНК. Программа амплификации включала плавление ДНК и активацию полимеразы в течение 15 мин и последующими 40 циклами, состоящими из отжига праймеров при 54 °С в течение 30 с, элогнацию в течение 30 с и плавление смеси при 95 °С в течение 15 с.

Гидролиз фрагмента ПЦР проводили с использованием прибора T100 (Bio-Rad; США) в 96-луночных планшетах (Applied Biosystems; США) в течение 3 ч при 37 °С в 20 мкл реакционной смеси, содержащей 5 ед. эндонуклеазы рестрикции, 2 мкл рестрикционного буфера, 10 мкл продукта ПЦР и деионизированную воду. Обнаружение сайтов рестрикции проводили после разделения в 2%-м агарозном геле при 180 В в камере (Bio-Rad; США) в течение 30 мин визуализацией окрашенных бромистым этидием фрагментов в УФ-свете с использованием трансиллюминатора.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для оценки частоты нулевых мутаций гена филаггрина 2282delACTG (rs558269137), R501X (rs61816761), S3247X (rs150597413), R2447X (rs138726443) у взрослых пациентов со среднетяжелым и тяжелым АтД нами разработан метод анализа, заключающийся в определении однонуклеотидных полиморфизмов, однозначно определяющих наличие вышеупомянутых нулевых мутаций гена FLG. Метод позволяет проводить одновременное определение четырех нулевых мутаций гена филаггрина и основан на двух последовательных ПЦР: продуктом первой реакции является область расположения конкретной нулевой мутации, продуктом второй — однонуклеотидное удлинение гибридизующегося праймера специальным набором, позволяющим определить аллельные варианты однонуклеотидного полиморфизма. Одновременное определение четырех исследуемых однонуклеотидных полиморфизмов возможно после разделения в капилляре генетического анализатора 3130 Genetic Analyzer согласно инструкции производителя набора SNaPshot (Applied Biosystems; США), причем выводы о наличии нулевых мутаций гена филаггрина можно сделать при наличии аллелей, отличающихся от вариантов дикого типа. Пример анализа четырех нулевых мутаций гена филаггрина представлен на рисунок.

Разработанный метод определения нулевых мутаций верифицировали с помощью классического рестрикционного анализа в отношении нулевой мутации в экзоне 3 гена филаггрина 2282delACTG. При анализе встречаемости выявлено наличие таких мутаций с частотой 5,2%, что сопоставимо с данными, полученными ранее при проведении определения методом минисеквенирования. Таким образом, данные о наличии нулевых мутаций гена филаггрина, полученные с использованием разработанной системы анализа методом минисеквенирования могут быть использованы для оценки их распространенности, в том числе у пациентов с АтД.

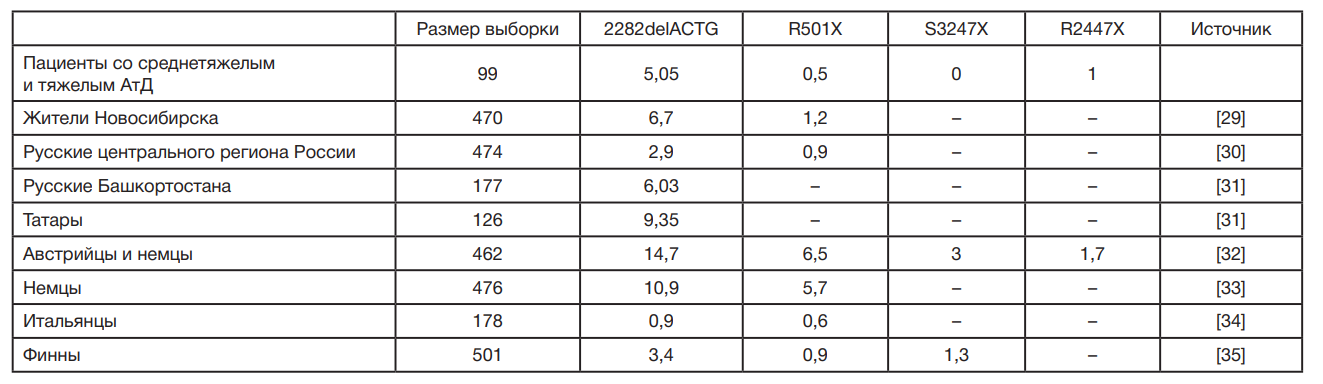

Исследование выборки взрослых пациентов со среднетяжелым и тяжелым АтД проведено для 99 человек. Общая частота встречаемости нулевых мутаций гена филаггрина 2282delACTG, R501X, S3247X, R2447X у взрослых пацентов со среднетяжелым и тяжелым АтД составила 6,8%. Частота встречаемости конкретных нулевых мутаций оказалась следующей: 2282delACTG — 5,05%, R501X — 0,5%, R2447X — 1%, мутаций S3247X в выборке не обнаружено (табл. 4). Наличие нулевой мутации в виде делеции 4 п.о. в гетерозиготном состоянии 2282delACTG выявлено у 4% пациентов, в гомозиготном — у одного пациента (1%), а также в виде замены R501X у одного пациента в виде компаунд-гетерозиготы.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Распространенность изученных четырех мутаций в популяциях условно здорового населения, представленных в консорциуме «1000 геномов», находится на уровне менее 1% [36]. При анализе данных выявлено незначительное превышение интегральной частоты нулевых мутаций гена филаггрина 6,8% у взрослых пациентов с АтД в сравнении с нормальной вариабельностью. Встречаемость нулевых мутаций гена филлагрина R501X, S3247X и R2447X в нашем исследовании пациентов с АтД оказалась на уровне популяционной вариабельности условно здоровых лиц. Таким образом, из четырех исследованных нулевых мутаций гена филаггрина лишь одна 2282delACTG оказалась взаимосвязана с возникновением и развитием АтД у взрослых пациентов из РФ.

Сравнение полученных результатов с данными о распространенности нулевых мутаций гена филаггрина у взрослых пациентов с АтД из российских и европейских популяций (табл. 4) позволило выявить незначительные колебания частоты встречаемости мутации 2282delACTG у пациентов с АтД из различных регионов РФ. Вариации частот, обусловленные по всей вероятности различиями генофонда, сложившимися в ходе эволюционного формирования популяций, составили не более чем двукратную величину. Частота мутации 2282delACTG у взрослых пациентов с АтД из европейских популяций варьирует в более широких пределах, причем наиболее близкая к выявленной в нашем исследовании величина обнаружена в исследованиях пациентов с атопическим дерматитом из Финляндии. Полученные нами данные сопоставимы с результатами других исследований нулевых мутаций гена филаггрина у взрослых пациентов с АтД из российских популяций.

Интегральная частота четырех нулевых мутаций гена филаггрина 6,8%, по результатам нашего исследования, оказалась значительно ниже, чем у детей с тяжелой формой АтД, составляющей 32,8% в российской популяции [21] и 42% у европейских пациентов с ранним дебютом АтД [11]. Исследователи отчасти объясняют это тем, что у носителей нулевых мутаций филаггрина снижен возраст дебюта заболевания (отношение шансов в группе до 20 лет — 8,9; в группе до 5 лет — 7,8) [37]. Детализация классификации типов АтД, основанная на особенностях путей иммунного развития заболевания (Th2/ретиноловый, связанный с клетками памяти, расположенными в коже (skin homing), Th1/Th2/Th17/IL1 и Th1/IL1 с влиянием эозинофилов), также может служить объяснением различий частоты встречаемости нулевых мутаций гена филаггирина у пациентов разных возрастных групп [38, 39]. Степень тяжести заболевания и патогенез АтД взрослых ассоциированы только с путем skin homing, что согласуется с данными о распространенности АтД у 20% детей и 2–8% взрослых [40].

ВЫВОДЫ

Разработан метод одновременного определения четырех наиболее распространенных в европейских популяциях нулевых мутаций гена филаггрина с использованием минисеквенирования. Исследование выборки больных среднетяжелым и тяжелым АтД выявило частоту встречаемости нулевой мутации филаггрина 2282delACTG на уровне 5,05%, R501X — на уровне 0,5%, R2447X — на уровне 1%. Нулевая мутация S3247X гена FLG в выборке пациентов не обнаружена. Выявленный уровень нулевых мутаций гена филаггрина сопоставим с данными других исследований у взрослых пациентов из РФ с атопическим дерматитом. Полученные данные позволяют предположить наличие незначительного вклада наиболее распространенных в европейских популяциях нулевых мутаций гена филаггрина в развитие АтД.

- Заславский Д. В., Свитич О. А., Кудрявцева А. В. Атопический дерматит. Междисциплинарный подход к диагностике и лечению: Руководство для врачей. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024; 288 с.

- Клинические рекомендации. Атопический дерматит. Утверждены Минздравом РФ. Доступно по ссылке: https://www.nrcii.ru/specialistam/klinrecommend/atopic_dermatitis_2020.pdf

- Кубанов А. А., Богданова Е. В. Ресурсы и результаты деятельности медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю «дерматовенерология», в Российской Федерации в 2016–2022 гг. Вестник дерматологии и венерологии. 2023; 99 (4): 18–40. Доступно по ссылке: https://doi.org/10.25208/vdv12385.

- Котова Е. Г., Кобякова О. С., Кубанов А. А., Стародубов В. И., Александрова Г. А., Богданова Е. В., и др. Ресурсы и деятельность медицинских организаций дерматовенерологического профиля. Заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем, заразными кожными болезнями и болезнями кожи в 2022 году: статистические материалы. М.: ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, 2023; 209 с. DOI: 10.21045/978-5-94116-130-0-2023.

- Traidl S, Freimooser S, Werfel T. Janus kinase inhibitors for the therapy of atopic dermatitis. Allergol Select. 2021; 5: 293–304. DOI: 10.5414/ALX02272E.

- Gelezhe KA, Kudravtseva AV, Ryzhii E, Khachatryan LG, Bogdanova EA, Svitich OA. The role of the skin microbiome in the development of allergic inflammation in atopic dermatitis. New Armenian Medical Journal. 2021; 15 (1): 100–8.

- Горский В. С., Блюмина В. А. Современные представления о патогенезе атопического дерматита. Иммунопатология, аллергология, инфектология. 2022; 3: 70–76. DOI: 10.14427/jipai.2022.3.70.

- Беляева Т. М., Пономаренко И. В., Чурносов М. И. Молекулярно-генетические детерминанты атопического дерматита (данные полногеномных исследований). Клиническая дерматология и венерология. 2020; 19 (5): 615–21. DOI: 10.17116/klinderma202019051615.

- Свитич О. А., Олисова О. Ю., Меремьянина Е. А., Рассказова Н. Д., Фомина В. А., Потапова М. Б. Роль полиморфных маркеров в генах TLR2, TLR4 и TLR9 в риске развития атопического дерматита. Медицинская иммунология. 2023; 25 (5): 1043–8. DOI: 10.15789/1563-0625-AOS-2807.

- Смолкина О. Ю., Быстрицкая Е. П., Свитич О. А., Пирузян А. Л., Денисова Е. В., Корсунская И.М., и др. Анализ метилирования ДНК в пораженной и непораженной коже у взрослых пациентов с атопическим дерматитом. Молекулярная медицина, 2021; 19 (1): 53–58. DOI: 10.29296/24999490-2021-01-08.

- Gupta J, Margolis DJ. Filaggrin gene mutations with special reference to atopic dermatitis. Curr Treat Options Allergy. 2020; 7 (3): 403–13. DOI: 10.1007/s40521-020-00271-x.

- Barker JN, Palmer CN, Zhao Y, Liao H, Hull PR, et al. Null mutations in the filaggrin gene (FLG) determine major susceptibility to earlyonset atopic dermatitis that persists into adulthood. J Invest Dermatol. 2007; 127 (3): 564–7. DOI: 10.1038/sj.jid.5700587.

- Тамразова О. Б., Глухова Е. А. Уникальная молекула филаггрин в структуре эпидермиса и ее роль в развитии ксероза и патогенеза атопического дерматита. Клиническая дерматология и венерология. 2021; 20 (6): 102–10. DOI: 10.17116/klinderma202120061102.

- Moosbrugger-Martinz V, Leprince C, Méchin M-C, Simon M, Blunder S, Gruber R, et al. Revisiting the roles of filaggrin in atopic dermatitis. Int J Mol Sci. 2022; 23: 5318. DOI: 10.3390/ijms23105318/.

- Chiricozzi A, Maurelli M, Calabrese L, Peris K, Girolomoni G. Overview of atopic dermatitis in different ethnic groups. J Clin Med. 2023; 12: 2701. DOI: 10.3390/jcm12072701.

- Irvine AD, McLean WH, Leung DY. Filaggrin mutations associated with skin and allergic diseases. N Engl J Med. 2011; 365 (14): 1315–27. DOI: 10.1056/NEJMra1011040.

- X.F. Colin C. Wong, Simon L.I.J. Denil, Jia Nee Foo, Huijia Chen, Angeline Su Ling Tay, Rebecca L. Haines, et al. Array-based sequencing of filaggrin gene for comprehensive detection of diseaseassociated variants. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2018; 141 (2): 814–6. DOI: 10.1016/j.jaci.2017.10.001.

- Thyssen JP, Bikle DD, Elias PM. Evidence that loss-of-function filaggrin gene mutations evolved in northern europeans to favor intracutaneous vitamin D3 production. Evol Biol. 2014; 41 (3): 388–96. DOI: 10.1007/s11692-014-9282-7.

- Rodríguez E, Baurecht H, Herberich E, Wagenpfeil S, Brown SJ, Cordell HJ, et al. Meta-analysis of filaggrin polymorphisms in eczema and asthma: robust risk factors in atopic disease. J Allergy Clin Immunol. 2009; 123 (6): 1361–70. DOI: 10.1016/j.jaci.2009.03.036.

- Макарова С. И., Митрофанов Д. В., Комова Е. Г., Калошкин И. В., Шинтяпина А. Б., Казначеева Л. Ф., и др. Роль мутаций гена филаггрина, ведущих к снижению количества белка, в развитии атопического дерматита и бронхиальной астмы у детей. Сибирский научный медицинский журнал. 2021; 41 (3): 58–63. DOI: 10.18699/SSMJ20210308.

- Варламов Е. Е., Пампура А. Н. Первичная профилактика атопического дерматита у детей. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2015; 60 (5): 21–25.

- Gruber R, Janecke A, Fauth C, et al. Filaggrin mutations p.R501X and c.2282del4 in ichthyosis vulgaris. Eur J Hum Genet. 2007; 15, 179–84. DOI: 10.1038/sj.ejhg.5201742.

- Еремина А. А., Герлингер А. В., Макеенко О. А., Кох Н. В., Сергеева И. Г. Внедрение современных генетических и инструментальных методов обследования в ведении пациентов с вульгарным ихтиозом и атопическим дерматитом. Клиническая дерматология и венерология. 2023; 22 (4): 399– 405. DOI: 10.17116/klinderma202322041399.

- Макеенко О. А., Кох Н. В., Сергеева И. Г. Клинический разбор пациентов гомозигот по мутации 2282del4 (rs558269137) в гене филаггрина. Клиническая дерматология и венерология. 2022; 21 (3): 390–98. Доступно по ссылке: https://doi.org/10.17116/klinderma202221031390.

- Чикин В. В., Карамова А. Э., Кубанов А. А., Жилова М. Б., Городничев П. В., Аулова К. М. Узкополосная средневолновая ультрафиолетовая терапия больных атопическим дерматитом: анализ факторов, влияющих на выраженность терапевтического эффекта. Вестник дерматологии и венерологии. 2023; 99 (5): 52–63. DOI: 10.25208/vdv15828.

- Hanifin JM, Rajka G. Diagnostic features of atopic dermatitis. Acta DermVenereol. 1980; 92 (Suppl): 44–47.

- Wollenberg A, Christen-Zäch S, Taieb A, Paul C, Thyssen JP, de Bruin-Weller M, et al. European Task Force on Atopic Dermatitis/ EADV Eczema Task Force. ETFAD/EADV Eczema task force 2020 position paper on diagnosis and treatment of atopic dermatitis in adults and children. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020; 34 (12): 2717–44. DOI: 10.1111/jdv.16892.

- Standard Nucleotide BLAST. National Center for Biotechnology Information. U.S National Library of Medicine. Available from: https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PAGE_TYPE=BlastSearch.

- Максимова Ю. В., Свечникова Е. В., Максимов В. Н., Лыква С. Г. Мутации в гене филаггрина и атопический дерматит. Клиническая дерматология и венерология. 2014; 3: 58–62.

- Dvornyk V, Ponomarenko I, Belyaeva T, Reshetnikov E, Churnosov M. Filaggrin gene polymorphisms are associated with atopic dermatitis in women but not in men in the Caucasian population of Central Russia. PLoS ONE. 2021; 16 (12): e0261026. DOI: 10.1371/journal.pone.0261026.

- Gimalova GF, Karunas AS, Fedorova YY, Khusnutdinova EK. The study of filaggrin gene mutations and copy number variation in atopic dermatitis patients from Volga-Ural region of Russia. Gene. 2016; 591: 85–89. DOI: 10.1016/j.gene.2016.06.054.

- Greisenegger E, Novak N, Maintz L, Bieber T, Zimprich F, Haubenberger D, et al. Analysis of four prevalent filaggrin mutations (R501X, 2282del4, R2447X and S3247X) in Austrian and German patients with atopic dermatitis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2010; 24: 607–10. DOI: 10.1111/j.1468-3083.2009.03469.x.

- Weidinger S, Illig T, Baurecht H, Irvine AD, Rodriguez E, Diaz-Lacava A, et al. Loss-of-function variations within the filaggrin gene predispose for atopic dermatitis with allergic sensitizations. J Allergy Clin Immunol. 2006; 118 (1): 214–9. DOI: 10.1016/j.jaci.2006.05.004. Erratum in: J Allergy Clin Immunol. 2006; 118 (4): 922. Erratum in: J Allergy Clin Immunol. 2006; 118 (3): 724.

- Giardina E, Paolillo N, Sinibaldi C, Novelli G. R501X and 2282del4 filaggrin mutations do not confer susceptibility to psoriasis and atopic dermatitis in Italian patients. Dermatology. 2008; 216 (1): 83–4. DOI: 10.1159/000109365.

- Luukkonen TM, Kiiski V, Ahola M, Mandelin J, Virtanen H, Pöyhönen M, et al. The value of FLG null mutations in predicting treatment response in atopic dermatitis: an observational study in finnish patients. Acta Derm Venereol. 2017; 97 (4): 456–63. DOI: 10.2340/00015555-2578.

- dbSNP Short Genetic Variations. Availabale from: https://www. ncbi.nlm.nih.gov/snp/rs558269137#frequency_tab (accessed 18 Dec 2023).

- Smieszek SP, Welsh S, Xiao C, et al. Correlation of age-of-onset of atopic dermatitis with filaggrin loss-of-function variant status. Sci Rep. 2020; 10: 2721. DOI: 10.1038/s41598-020-59627-7.

- Schuler CF, Allison C. Billi, Emanual Maverakis, Lam C. Tsoi, Johann E. Gudjonsson, Novel insights into atopic dermatitis. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2023; 151 (5): 1145–54. DOI: 10.1016/j.jaci.2022.10.023.

- Bakker DS, de Graaf M, Nierkens S, Delemarre EM, Knol E, van Wijk F, et al. Unraveling heterogeneity in pediatric atopic dermatitis: identification of serum biomarker based patient clusters. J Allergy Clin Immunol. 2022; 149: 125–34. DOI: 10.1016/j.jaci.2021.06.029.

- Tokura Y, Hayano S. Subtypes of atopic dermatitis: From phenotype to endotype. Allergology International. 2022; 71 (1): 14–24. DOI: 10.1016/j.alit.2021.07.003.