ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Клинические популяционно-генетические исследования наследственных болезней среди детского населения Северной Осетии – Алании

1 Медико-генетический научный центр имени Н. П. Бочкова, Москва, Россия

2 Северо-Осетинская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения России, Владикавказ, Россия

3 Республиканская детская клиническая больница, Владикавказ, Россия

4 Обнинский институт атомной энергетики, филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Обнинск, Россия

5 Центр охраны материнства и детства г. Сочи Министерства здравоохранения Краснодарского края, Сочи, Россия

Современные знания о кумулятивной распространенности, разнообразии и частоте встречаемости отдельных орфанных наследственных болезней (ОНБ) среди детского населения ограничены в РФ и мировых исследованиях несмотря на широкую востребованность для здравоохранения и общества. Для ОНБ характерны изменчивость и неоднородность вышеперечисленных показателей для разных популяций, которая также проявляется в широкой генетической гетерогенности. Целью работы было изучение ОНБ среди детского населения Республики Северная Осетия – Алания (РСО-А). Обследовано 543 817 человек, в том числе 145560 детей (от 0 до 18 лет). Рассчитана кумулятивная распространенность аутосомно-рецессивной (АР), аутосомно-доминантной (АД) и Х-сцепленной (Х-сц.) наследуемой патологии. По полученным результатам, суммарная распространенность ОНБ среди детей РСО-А составляет 1 : 119, т. е. 1% детей имеет диагноз ОНБ. В сельской местности суммарная отягощенность детского населения всеми типами ОНБ более чем в 2 раза выше, чем в городах и районных центрах. Выявлен 1241 пациент (из 1037 семей) с 241 нозологической формой ОНБ (109 форм — с АД-наследованием, 102 — с АР и 30 — с Х-сц.). Особенностью обследованной популяции является высокая распространенность трех заболеваний, ранее не установленных в подобных исследованиях: врожденная миастения 12-го типа, редкая форма врожденной дисфункции коры надпочечников — дефицит 3-бета-гидроксистероиддегидрогеназы, синдром брахидактилии типа Е — амелогенеза — умственной отсталости — нанизма. Таким образом, население РСО-А характеризуется специфическим спектром ОНБ, обусловленных редкими мутациями, часть из которых редко встречается в других популяциях мира и РФ. Обращает на себя внимание более высокая распространенность данного спектра патологий в сельских популяциях. Выявленные показатели свидетельствуют о необходимости разработки специализированных регион-специфических программ для профилактики детской инвалидности и/или летальности.

Ключевые слова: Российская Федерация, Республика Северная Осетия – Алания, орфанные наследственные заболевания, кумулятивная распространенность наследственных болезней среди детей, разнообразие частых наследственных болезней среди детей

Финансирование: исследование выполнено при финансовой поддержке Государственного задания ФГБНУ «МГНЦ» Минобрнауки России и Минздрава РСОА.

Вклад авторов: Р. А. Зинченко, И. С. Тебиева, В. В. Кадышев, А. Ф. Муртазина, А. О. Боровиков, А. В. Перепелов, З. К. Гетоева — обследование пациентов, постановка диагноза, получение информированного согласия и забор биоматериала; Р. А. Зинченко, И. С. Тебиева — сбор данных о количестве пациентов; Р. А. Зинченко, И. С. Тебиева, С. И. Куцев — планирование исследования, выполнение статистического анализа, написание рукописи; А. В. Марахонов — анализ молекулярно-генетических исследований; И. С. Тебиева, А. В. Марахонов, Р. А. Зинченко — редактирование; Р. А. Зинченко, С. И. Куцев — общее руководство, редактирование.

Соблюдение этических стандартов: исследование одобрено этическим комитетом ФГБНУ Медико-генетический научный центр имени Н. П. Бочкова (протокол № 7 от 20 декабря 2017 г.), соответствует стандартам добросовестной клинической практики и доказательной медицины. Все пациенты подписали добровольное информированное согласие на участие в его проведении.

Для корреспонденции: Рена Абульфазовна Зинченко

ул. Москворечье, д. 1, 115522, г. Москва, Россия; ur.liam@oknehcnizaner

Согласно международной базы данных OMIM, число нозологических форм орфанных наследственных болезней (ОНБ) составляет около 7000–8000. Большая часть из них (более 80%) относится к редким, т. е. встречается реже, чем 1 случай на 1 млн [1]. На частые ОНБ приходится 10–20% нозологических форм, однако число больных с этими заболеваниями составляет более 60% [2, 3]. Отягощенность населения ОНБ по результатам исследований варьирует от 5 до 17 на 1000 человек [4], при этом основная его доля проходится именно на детское население (> 2%), в связи с их сниженной выживаемостью и приспособленностью при тяжелых нозологиях. ОНБ манифестируют в 30% случаев при рождении и в 87% случаев — к завершению пубертатного периода [5]. Проблема ОНБ имеет большую значимость как для здравоохранения, так и для общества в целом, так как многие случаи таких заболеваний характеризуются высокой инвалидизацией и летальностью — не менее 35% детской смертности в развитых странах связано с ОНБ [2, 3].

Для ОНБ характерны изменчивость и неоднородность показателей кумулятивной распространенности и разнообразия ОНБ для разных стран и популяций, которая также проявляется в генетической гетерогенности [6]. Современные знания о генетическом грузе в популяциях человека, разнообразии, распространенности и гетерогенности ОНБ среди детского населения незначительны, основные публикации как в России, так и в других странах посвящены анализу данных по госпиталям либо проведены в конкретных этнических популяциях [2, 7–16]. В РФ клинические популяционно-генетические исследования ОНБ среди детского населения с регистрацией максимально возможного числа заболеваний в отдельных субъектах федерации проводятся только в рамках ФГБНУ «МГНЦ» и находятся в процессе дальнейших разработок. Показана дифференциация популяций как по распространенности отдельных нозологий, так и по кумулятивной распространенности ОНБ, что подтверждает необходимость изучения каждого региона для возможности оптимизации регион-специфической помощи пациентам [17–20].

Цель исследования — изучить ОНБ среди детского населения Республики Северная Осетия – Алания (РСО-А).

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ

Проведено медико-генетическое обследование населения РСО-А. На предмет выявления ОНБ осмотрено население разных возрастных групп всех восьми сельских районов и г. Владикавказа. Обследование населения проводили в соответствии с созданным более 40 лет назад коллективом ФГБНУ «МГНЦ» протоколом обследования небольших по численности популяций РФ (ранга района и малых городов) и апробированным за прошедший период на 15 субъектах РФ (110 сельских районов). Протокол опубликован ранее [21–24]. Выявление пациентов с врожденной и предположительно наследственной патологией осуществляли через врачей и фельдшеров медицинских учреждений республики при помощи разработанной анкеты. Анкета представляет собой перечень симптомов (неврологических, офтальмологических, дерматологических, скелетных, эндокринологических, генетических и пр.) различных ОНБ, распределенных по основным медицинским специальностям. В дополнение к полученным спискам использовали данные медикосоциальной экспертизы (МСЭК) и прочих медицинских и социальных источников. Учитывая, что каждый симптом может быть характерен не для одного заболевания, а как правило для группы болезней, совокупная клиническая картина предполагает выявление максимально возможного числа случаев ОНБ (поражающих как отдельные системы, так и многие органы). Осмотр семей и пациентов разных возрастных групп осуществляли в ходе консилиума специалистов различных медицинских специальностей, что дало возможность выявить широкий круг ОНБ [20–24]. Верификацию диагнозов проводили на основании клинических, инструментальных и лабораторных методов (биохимические, цитогенетические, молекулярногенетические и др.).

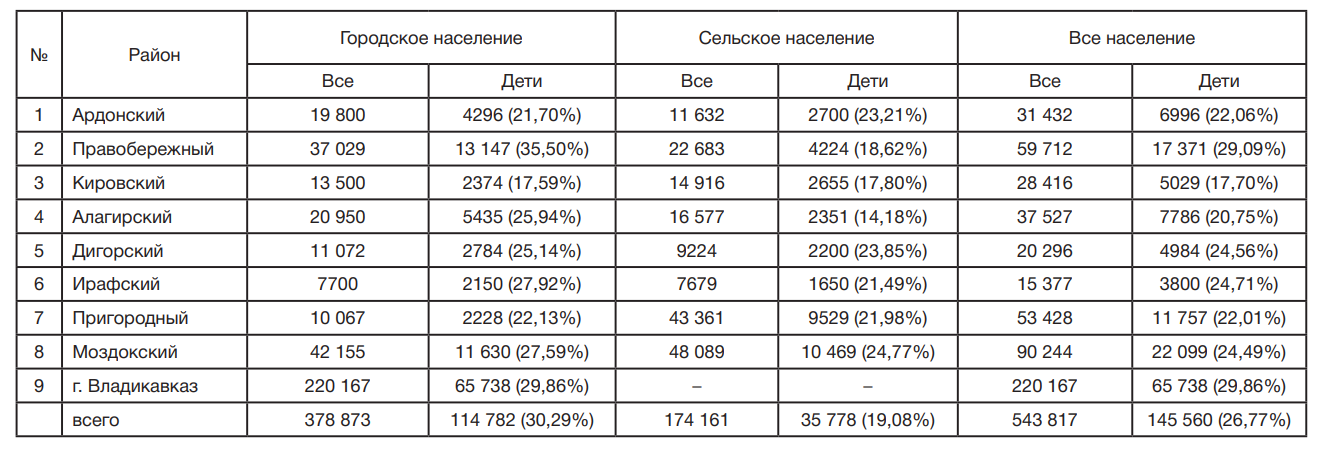

Количество реально обследованного населения РСО-А (период 2017–2023 гг.) составило 543 817 человек, в том числе 145 560 (26,77%) детей от 0 до 18 лет (табл. 1) Проведен эпидемиологический анализ ОНБ у детского населения РСО-А.

С учетом гетерогенности многих ОНБ для подтверждения определенного типа наследования (аутосомно-доминантного — АД, аутосомно-рецессивного — АР и Х-сцепленного — Х-сц.) проведен сегрегационный анализ, показавший правильность полученного распределения: р = 0,27 ± 0,06 (ожидаемая 0,25) при АР наследовании и р = 0,49 ± 0,04 (ожидаемая 0,5) для АД наследования [25–26].

Расчет кумулятивной распространенности или генетического груза ОНБ на 1000 обследованных по популяциям проведен по формуле: n / (N / 1000), где n — число больных, N — численность детей. Ошибка к значению показателя генетического груза ОНБ рассчитана по формуле ((n/N) × (1 – (n / N)) / N) / 0,5 × 1000, где n — число больных, N — численность детей [25–26].

Для анализа разнообразия ОНБ составлен перечень заболеваний, рассчитана их распространенность (n / N) на 100 000 детей. Генетический груз и распространенность Х-сцепленных ОНБ подсчитаны для мальчиков. Сравнение показателей генетического груза проведено методом χ2 [17–26].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Кумулятивная распространенность ОНБ у детского населения РСО-А

В результате всестороннего обследования населения РСО-А среди детского населения выявлен 1241 пациент (из 1037 семей) с различными нозологическими формами ОНБ, что составило 58,62% от общего числа выявленных больных разных возрастных групп в данном регионе — 2115 больных из 1489 семей. Проведен расчет генетического груза ОНБ в г. Владикавказе и восьми сельских районах РСО-А.

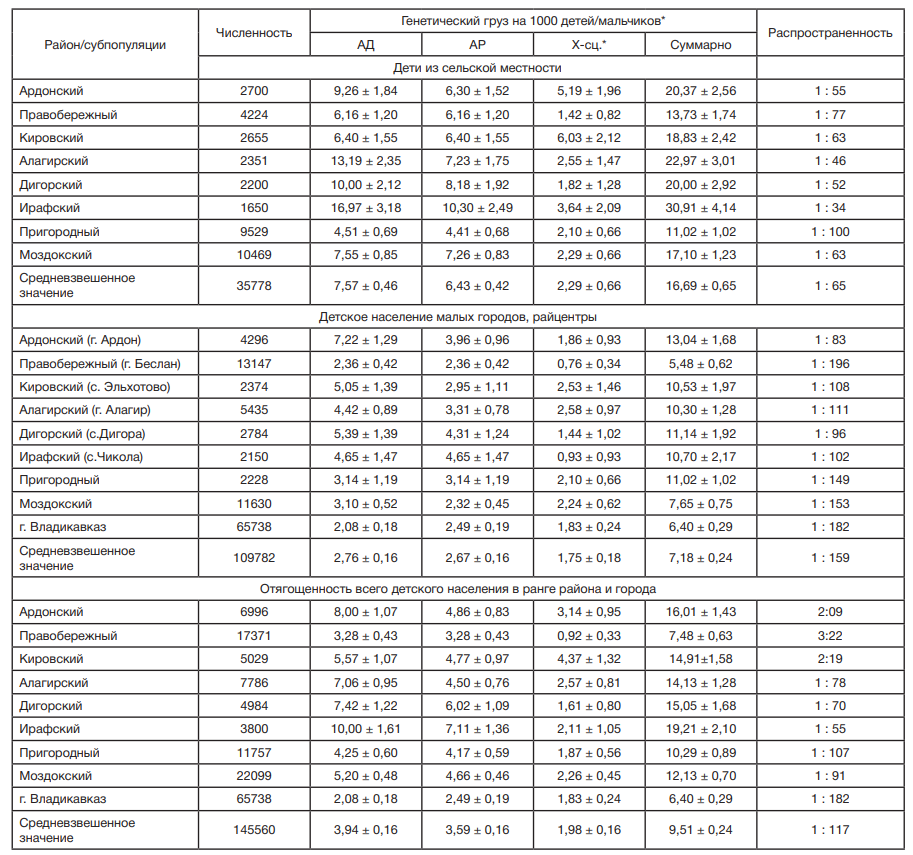

Рассчитана кумулятивная распространенность (на 1000 детей) детского населения РСО-А (в г. Владикавказе, Ардонском, Правобережном, Кировском, Алагирском, Дигорском, Ирафском, Пригородном и Моздокском районах) основными типами ОНБ (АД, АР и Х-сц.) (табл. 2).

Выявлена изменчивость кумулятивной распространенности по субпопуляциям от 5,48 ± 0,621 (1 : 196) в г. Беслане до 30,91 ± 4,137 (1 : 34) в сельской местности Ирафского района (табл. 2). Анализ 17 субпопуляций показал, что в сельской местности кумулятивная распространенность всех типов ОНБ более чем в 2 раза выше, чем в городах и райцентрах (χ2АД = 54,35; χ2АР = 48,89; χ2X-сц. = 29,46; χ2Сум. = 136,18; d.f. = 16; р < 0.05), что характерно для популяций РФ [17–20].

Средняя распространенность в рассматриваемой выборке составила 1 : 117 детей, т. е. около 1% детей имеет диагноз ОНБ. Данный показатель колеблется в широких пределах — от 1 : 34 в сельской местности Ирафского района (более 2% детей) до 1 : 196 (0,5%) в г. Беслан.

Сравнительный анализа кумулятивной распространенности наследственных болезней у детского населения обследованных популяций РФ

Проведен сравнительный анализ кумулятивной распространенности наследственных болезней у детского населения обследованных популяций РФ, включая полученные данные по РСО-А. Необходимо отметить, что доля суммарного количества больных детей от всех выявленных пациентов с ОНБ составила 58,62% (1241/2117 соответственно), хотя доля всего детского населения в республике — 26,77%.

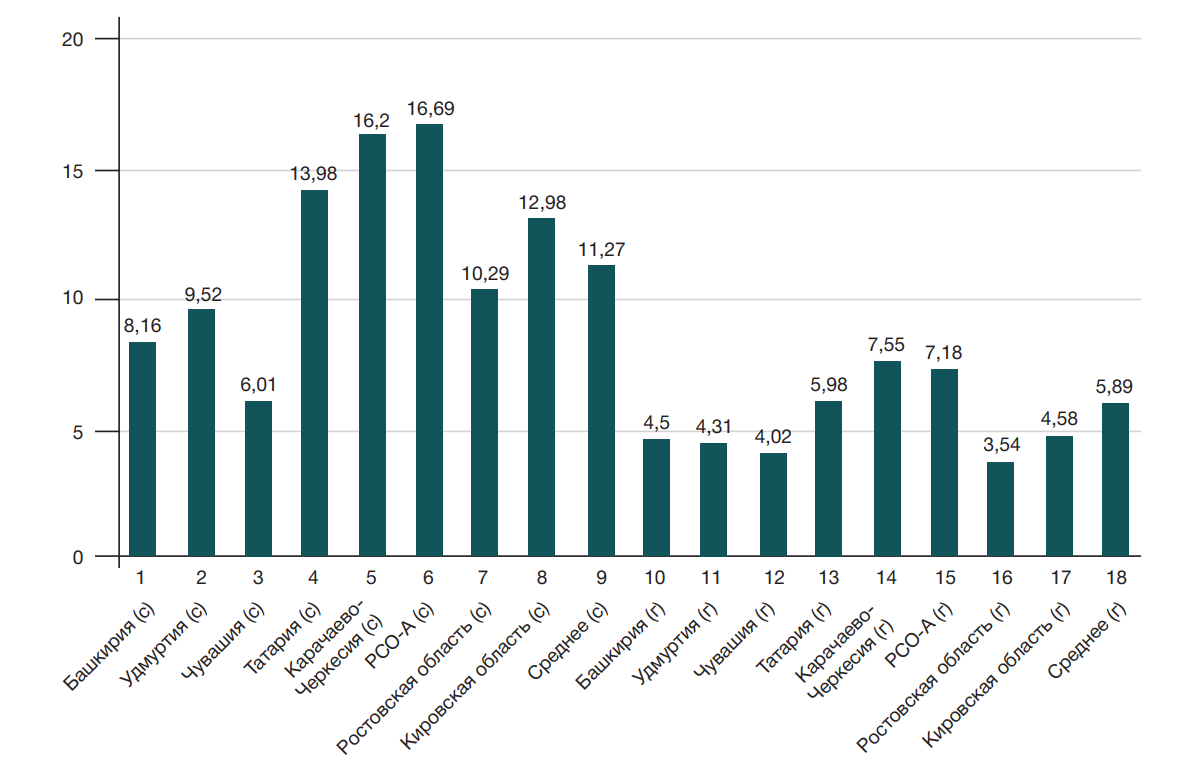

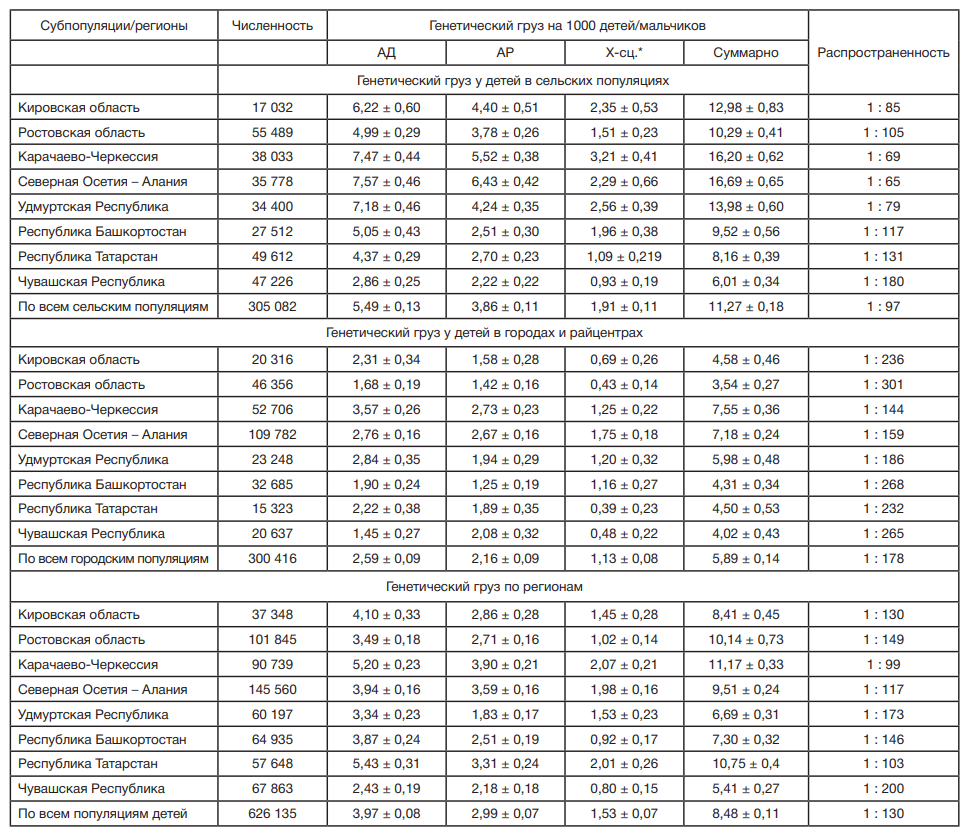

Сравнение значений кумулятивной распространенности АД, АР и Х-сц. заболеваний у детского населения показало, что генетический груз ОНБ у детей в сельской местности выше, чем в городах и райцентрах (табл. 3). Проведенный анализ показал дифференциацию и различия данного показателя между сельским и городским населением. В сельских популяциях у детей получена наибольшая распространенность: 1 : 65 — в РСО-А, 1 : 69 — в Карачаево-Черкессии, 1 : 79 — в Удмуртии, 1 : 85 — в Кировской области, при среднем значении для «села» 1 : 97, т. е. более чем 1% детей. В малых городах и райцентрах диапазон распространенности составил от 1 : 144 в Карачаево-Черкессии до 1 : 301 в Ростовской области [17–20].

Как следует из табл. 3 и рисунок, полученные значения средней распространенности ОНБ (1 : 117) в настоящем исследовании среди детей РСО-А схожи с данным показателем в других обследованных нами регионах РФ (в Татарстане — 1 : 103, в Башкирии — 1 : 146, в Чувашии — 1 : 200, в Удмуртии — 1 : 173, в Ростовской области —

1 : 149, в Кировской области — 1 : 130, в КарачаевоЧеркесской республике — 1 : 99). Важно, что средняя распространенность у детей составляет 1 : 130, т. е. 1% детей имеет диагноз ОНБ, что необходимо учитывать при формировании профилактических программ и программ по лечению орфанных заболеваний.

Разнообразие ОНБ у детского населения РСО-А

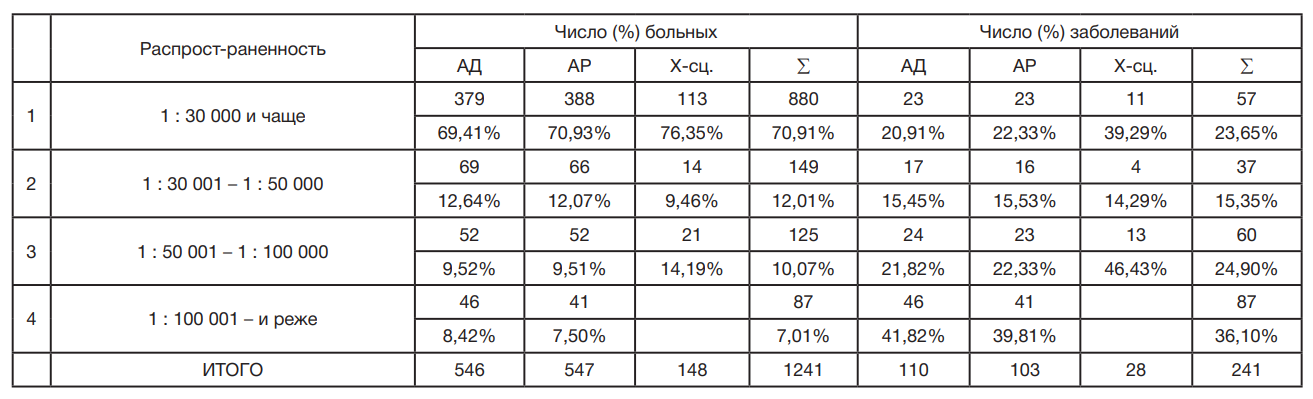

В РСО-А среди детского населения выявлен 1241 больной из 1037 семей с различными формами ОНБ. Разнообразие ОНБ — 241 нозологическая форма: 109 с АД-типом наследования, 102 с АР и 30 нозологий с Х-сц. Наибольшее число больных (n = 880, 70.91%) зарегистрировано в группе частых 57 (23.65%) нозологий ОНБ, наименьшее (n = 87, 7.01%) в группе редких 87 (36.10%) заболеваний (табл. 4).

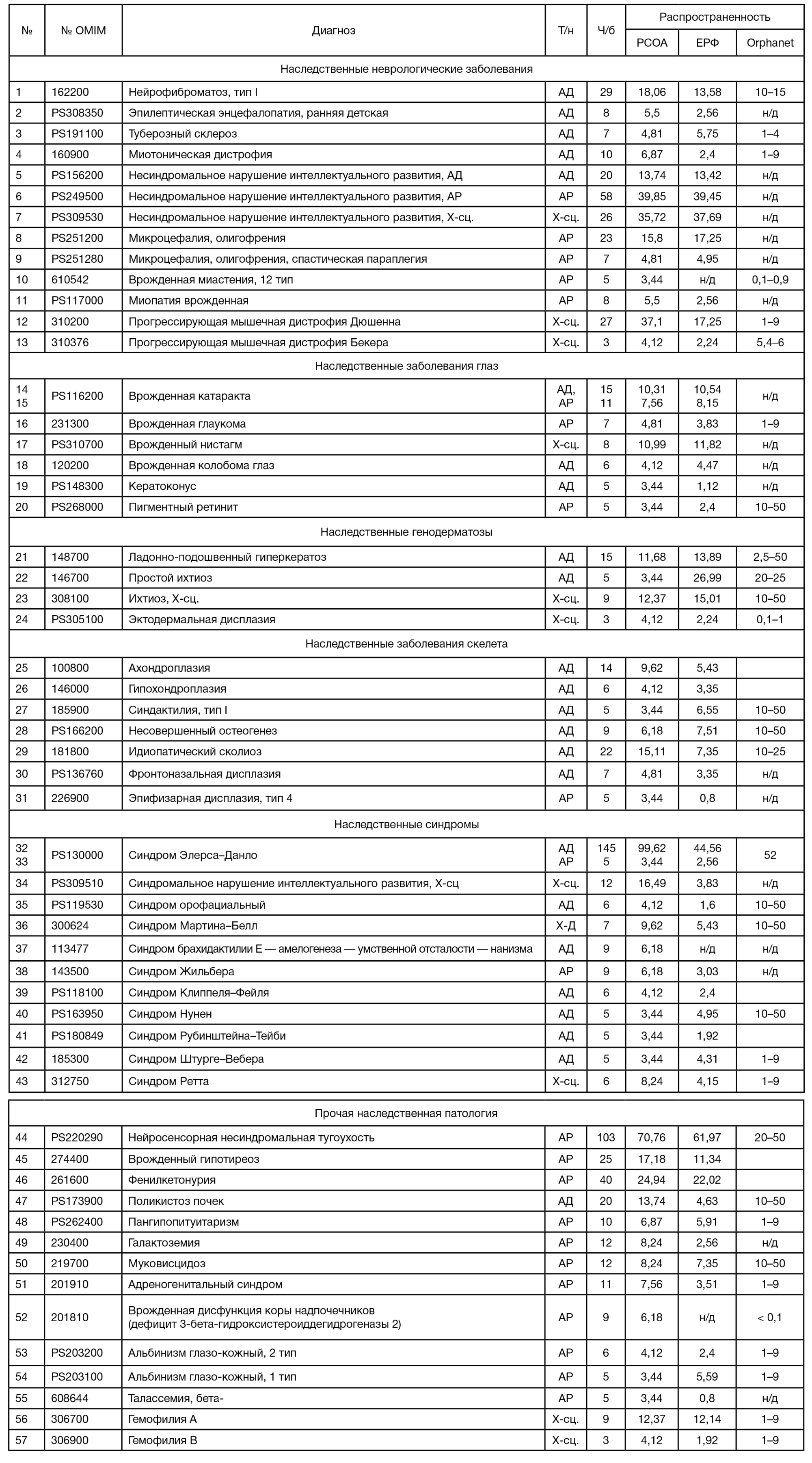

Большинство заболеваний встречались в ранее обследованных популяциях РФ. В табл. 5 представлено разнообразие частых (чаще, чем 1 : 30 000) ОНБ в РСО-А, средняя распространенность в семи ранее обследованных регионах европейской части РФ (ЕРФ) и данные частоты встречаемости заболеваний по данным международной базы Orfanet [6, 17–20].

Особенностью обследованной популяции является высокая распространенность 11 заболеваний (на 100 000 детей): миотоническая дистрофия среди детей — 6,87 (1 : 14 556), прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна — 37,10 (1 : 2696 мальчиков), нейрофиброматоз I типа — 18,06 (1 : 7661), врожденная миастения, 12 тип — 3,44 (1 : 29112), врожденный Х-сц. ихтиоз — 12,37 (1 : 8087 мальчиков), синдром Мартина–Белл — 9,62 (1 : 10327 мальчиков), синдром Ретта — 8,24 (1 : 12130 мальчиков), ахондроплазия — 9,62/ (1 : 10397), АР несиндромальная нейросенсорная тугоухость 70,76 (1 : 1413), редкая форма врожденной дисфункции коры надпочечников (дефицит 3-бета-гидроксистероиддегидрогеназы 2) — 6,18 (1 : 16173). Все пациенты с вышеперечисленными заболеваниями генотипированы, определена локусная и аллельная гетерогенность. С высокой распространенностью в четырех семьях выявлен ранее не зарегистрированный нами синдром брахидактилии типа Е — амелогенеза — умственной отсталости — нанизма 11,28/100 000. Данный синдром представлен в Orfanet, но не картирован.

Остальные заболевания встретились в РСО-А со схожими для других регионов и европейскими данными Orfanet показателями частоты встречаемости [6, 17–20]. Однако хотелось бы отметить высокую распространенность во всех регионах недифференцированной олигофрении, выявленной со всеми типами наследования: АД, АР и Х-сц. в РСО-А (13,74/100 000; 39,85/100 000 и 35,72/100 000 мальчиков соответственно), суммарная распространенность составила 1 : 1400 детей.

Таким образом проведенный анализ ОНБ показал наличие региональных особенностей спектра и необходимость создания специфических региональных профилактических программ.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Число работ по изучению кумулятивной распространенности, разнообразия и особенностей распространения ОНБ среди детского населения в мировой практике ограничено [2, 7–16], в РФ такие исследования проводятся только коллективом ФГБНУ «МГНЦ». Проведенное изучение кумулятивной распространенности ОНБ среди детского населения РСО-А показало изменчивость данного показателя в 17 субпопуляциях региона: от 5,48 ± 0,621 (1 : 196) в г. Беслане до 30,91 ± 4,137 (1 : 34) в сельской местности Ирафского района. Показаны повышенные более чем в 2 раза величины генетического груза у детского сельского населения 17 субпопуляций по сравнению со значениями в малых городах и райцентрах. Данная ситуация наблюдается по всем ранее обследованным в РФ семи популяциям детей [17–20].

Средняя распространенность ОНБ (1 : 117) среди детей РСО-А (табл. 3 и рисунок) в настоящем исследовании аналогична данным по кумулятивной распространенности в ранее изученных нами регионах РФ (диапазон значений — от 1 : 200 в Чувашии до 1 : 99 в Карачаево-Черкессии). Важно, что средняя распространенность у детей составляет 1 : 130, т. е. 1% детей имеет диагноз ОНБ, что соответствует представленным данным в работах зарубежных коллег [2, 3]. Как для ученых, так и для практического здравоохранения и общества необходимо акцентировать, что доля суммарного количества пациентов с ОНБ в популяциях приходится именно на детей — 58,62% от всех выявленных пациентов в республике, что наблюдается и в других регионах. Средняя доля пациентов с ОНБ детского возраста от всех выявленных больных в восьми обследованных субъектах РФ составила 43,5% (от 35% в Кировской области до 58% в РСОА), хотя доля всего детского населения в обследованных регионах колеблется от 17,80% в Кировской области до 26,77% в РСОА. Такая ситуация обусловлена высокой летальностью и сниженной приспособленностью генотипов при ряде частых ОНБ [2, 3, 17–20].

Разнообразие ОНБ составило 241 заболеваний (109 с АД-наследованием, 102 с АР и 30 с Х-сц.). Наибольшее число больных (n = 880, 70,91%) отмечено в группе частых (чаще, чем 1 : 30 000) нозологий ОНБ — 57 (23,65%). Проанализированы спектр частых ОНБ и их распространенность в РСО-А (табл. 5), а также проведено сравнение со средней распространенностью в семи ранее обследованных регионах европейской части РФ (ЕРФ) и данными международной базы Orfanet [6, 17–20].

Особенностью обследованной популяции является высокая распространенность одиннадцати заболеваний, из которых три ранее не встречались в наших исследованиях (на 100 000): врожденная миастения 12-го типа (ген GFPT1) — 3,44 (1 : 29 112); редкая форма, встречающаяся в мировой практике у 1% пациентов с врожденной дисфункцией коры надпочечников (дефицит 3-бета-гидроксистероиддегидрогеназы 2 — ген HSD3B2) — 6,18 (1 : 16173); синдром брахидактилии типа Е — амелогенеза — умственной отсталости — нанизма 11,28 (не картирован).

С высокой распространенностью среди детей (на 100 000) выявлена врожденная миотоническая дистрофия 1-го типа — 6,87 (1 : 14 556), обусловленная экспансией тринуклеотидного повтора в гене DMPK, прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна — 37,10 (1 : 2696 мальчиков), нейрофиброматоз I типа — 18,06 (1 : 7661), врожденный Х-сц. ихтиоз — 12,37 (1 : 8087 мальчиков), синдром Мартина–Белл — 9,62 (1 : 10327 мальчиков), синдром Ретта — 8,24 (1 : 12 130 мальчиков), ахондроплазия — 9,62 (1 : 10 397), АР несиндромальная нейросенсорная тугоухость 70,76 (1 : 1413). Все пациенты с вышеперечисленными заболеваниями генотипированы, определена локусная и аллельная гетерогенность.

ВЫВОДЫ

Население РСО-Алания характеризуется специфическим спектром ОНБ, обусловленных редкими мутациями, некоторые из которых не встречаются или встречаются гораздо реже в других популяциях мира и РФ. Обращает на себя внимание более высокая распространенность данного спектра патологий в сельских популяциях. Выявленные показатели свидетельствуют о необходимости разработки специализированных регион-специфических программ для профилактики детской инвалидности. А тот факт, что наследственная патология у детей характеризуется тяжелым течением, является частой причиной ранней летальности, разработка методов ее профилактики — обязательное направление снижения детской смертности. В целом полученные в настоящем исследовании данные важны с практической точки зрения, а также вносят вклад в мировую науку по фундаментальным эпидемиологическим исследованиям ОНБ.

- Online Mendelian Inheritance in Man. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/OMIM (дата обращения 31.07.2024)

- Ferreira CR. The burden of rare diseases. Am J Med Genet. 2019; 179 (A): 885–92. DOI: 10.1002/ajmg.a.61124.

- Wakap SN, Lambert DM, Olry A, et al. Estimating cumulative point prevalence of rare diseases: analysis of the Orphanet database. European Journal of Human Genetics. 2020; 28: 165–73. https://doi.org/10.1038/s41431-019-0508-0.

- Passarge E. Color Atlas of Genetics. George Thieme Verlag Stuttgart. 5rd ed. New York, USA, 2017; 474 p.

- Бочков Н. П. Генетика в практике педиатра. Педиатрия. 2004; 5: 13–18.

- Orphanet Reports Series. Available from: http://www.orpha.net/ (дата обращения 31.07.2024).

- McKusick VA. Ethnic distribution of disease in non-Jews. Israel J Med Sci. 1973; 9: 1375–82.

- Dong-Dong Wu and Ya-Ping Zhang. Different level of population differentiation among human genes. BMC Evolutionary Biology. 2011; 11 (16). DOI: 10.1186/1471-2148-11–16.

- Goodman RM. Genetic disorders among the Jewish people. Baltimor: The Gohn Hopkins Univ Press. 1980; p. 965–970.

- Norio R. Finnish Disease Heritage I: characteristics, causes, background. Hum Genet. 2003; 112: 441–56.

- Laberge Anne-Marie. Prevalence and distribution of genetic diseases in Quebec: impact of the past on the present. Medicine sciences. 2007; 23: 997–1001.

- De Braekeleer M, Dao T-N. Hereditary disorders in the French Canadian population of Quebec. I. In search of founders. Hum Biol. 1994; 66: 205–24.

- De Braekeleer M, Dao T-N. Hereditary disorders in the French Canadian population of Quebec. II. Contribution of Perche. Hum Biol. 1994; 66: 225–50.

- Verheij JB, ten Kate LP. Mendelian phenotypes in the Netherlands. Hum Hered. 1993; 43: 223–31.

- Zlotogora J, Patrinos GP. The Israeli National Genetic Database: a 10-year experience. Hum Genomics. 2017; 11: 5. DOI: 10.1186/s40246-017-0100-z.

- Zlotogora J, Patrinos GP, Meiner V. Ashkenazi Jewish genomic variants: integrating data from the Israeli National Genetic Database and gnomAD. Genet Med. 2018; 20 (8): 867–71. DOI: 10.1038/gim.2017.193.

- Бессонова Л. А., Ельчинова Г. И., Зинченко Р. А. Популяционная генетика наследственных болезней среди детского населения Республик Башкортостан, Республик Чувашия и Удмуртия. Генетика. 2012; 48 (5): 644–54.

- Зинченко Р. А., Ельчинова Г. И., Ветрова Н. В., Амелина М. А., Петрин А. Н., Амелина С. С. Эпидемиология наследственных болезней среди детского населения 12 районов Ростовской области. Отягощенность наследственных болезней и генетическая структура популяции. Медицинская генетика. 2013; 12 (5): 21–28.

- Зинченко Р. А., Васильева Т. А., Ельчинова Г. И., Петрова Н. В., Петрин А. Н., Гинтер Е. К. Эпидемиология наследственных болезней среди детского населения 8 районов Республики Татарстан. Якутский медицинский журнал. 2014; 2: 17–19.

- Зинченко Р. А., Кадышев В. В., Галкина В. А., Дадали Е. Л., Михайлова Л. К., Марахонов А. В., и др. Клиническая популяционная генетика наследственных болезней среди детского населения Карачаево-Черкесской Республики. Генетика. 2019; 55 (8): 964–71. DOI: 10.1134/S00166758190801860.

- Zinchenko RA, Ginter EK, Marakhonov AV, et al. Epidemiology of rare hereditary diseases in European part of Russia: point and cumulative prevalence. Frontiers in Genetics. 2021; 12: 678957. Available from: https://doi.org/10.3389/fgene.2021.678957.

- Гинтер Е. К., Ревазов А. А., Таланов М. И. и др. Медико-генетическое изучение населения Костромской области: 2. Разнообразие наследственной патологии в пяти районах области. Генетика. 1985; 21 (8): 1294–301.

- Петрин А. Н., Гинтер Е. К., Руденская Г. И. и др. Медико-генетическое изучение населения Костромской области. Сообщение 4. Отягощенность и разнообразие наследственной патологии в 5 районах области. Генетика. 1988; 24 (1): 151–55.

- Zinchenko RA, Makaov AKh, Marakhonov AV, et al. Epidemiology of hereditary diseases in Karachay-Cherkess Republic. International Journal of Molecular Sciences. 2020; 21 (1): 325. Available from: https://doi.org/10.3390/ijms21010325.

- Сavalli-Sforza LL, Bodmer WF. The Genetics of Human populations. San Francisco, Freeman WH and Company, 1971; 965 p.

- Morton NE. Genetic tests under incomplete ascertainment. Am J Hum Genet. 1959; 11: 1–16.