ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Прогностическая ценность экспресс-теста на прокальцитонин при гнойно-воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области

1 Городская клиническая больница № 1 имени Н. И. Пирогова филиал Челюстно-лицевой госпиталь для Ветеранов войн, Москва, Россия

2 Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Москва, Россия

Стоматологические заболевания широко распространены среди населения и нередко осложняются развитием одонтогенных воспалительных процессов челюстно-лицевой области (ЧЛО), что создает потенциальный риск развития септических осложнений. Прокальцитонин (ПКТ) — перспективный биомаркер для диагностики сепсиса, обладающий высокой чувствительностью и специфичностью. Однако его прогностическая ценность при гнойно-воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области (ГВЗ ЧЛО) остается недостаточно изученной. Целью исследования было оценить диагностическую ценность полуколичественного экспресс-теста на ПКТ для прогнозирования септических осложнений у пациентов с ГВЗ ЧЛО, а также изучить взаимосвязь между уровнем ПКТ и клинико-лабораторными показателями. В исследование вошли 60 пациентов (73,3% мужчин, 26,7% женщин) в возрасте 21–71 года с ГВЗ ЧЛО. Уровень ПКТ определяли полуколичественным методом. Пациенты были разделены на две группы: в группе 1 ПКТ > 0,5 нг/мл (23,3%), в группе 2 ПКТ < 0,5 нг/мл (76,7%). Септические осложнения отмечены у 28,57% пациентов группы 1; в группе 2 осложнения отсутствовали (p = 0,001; ОШ = 0,025). Статистически значимых различий по клинико-лабораторным показателям, количеству вовлеченных клетчаточных пространств ЧЛО (3,7 ± 1,7), длительности заболевания (5,17 ± 3,39 дня) и госпитализации (6,50 ± 2,41 койко-дней) между группами не установлено (p > 0,05). Результаты исследования демонстрируют, что определение ПКТ полуколичественным методом является эффективным и доступным способом прогнозирования септических осложнений при ГВЗ ЧЛО.

Ключевые слова: прокальцитонин, сепсис, гнойно-воспалительные заболевания, челюстно-лицевая область

Вклад авторов: В. А. Бельченко, И. В. Чантырь — концепция и дизайн исследования; И. В. Чантырь, К. Д. Завгороднев — сбор и обработка материала; К. Д. Завгороднев, Ю. И. Пахомова — статистическая обработка данных; И. В. Чантырь, К. Д. Завгороднев, Ю. И. Пахомова — написание текста; Ю. И. Пахомова — иллюстративное сопровождение; В. А. Бельченко — редактирование.

Для корреспонденции: Кирилл Дмитриевич Завгороднев

ул. Лестева, д. 9, г. Москва, 115191, Россия; ur.liam@41emehz

Согласно Глобальному отчету ВОЗ о состоянии здоровья полости рта (2022), стоматологические заболевания входят в число наиболее распространенных патологических процессов, поражающих порядка 45% мирового населения (3,5 млрд человек) [1]. Согласно статистике Стоматологической ассоциации России, в стране ежегодно регистрируют более 158 млн случаев обращений за стоматологической помощью [2]. Среди стоматологических заболеваний преобладают поражения твердых тканей зубов, болезни пульпы и периапикальных тканей, осложненные формы которых проявляются в виде одонтогенных воспалительных заболеваний челюстнолицевой области (ЧЛО) [3]. По данным организационнометодического отдела стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Департамента здравоохранения г. Москвы (ДЗМ), около 37% взрослых пациентов, обратившихся за специализированной помощью по профилю челюстнолицевой хирургии (ЧЛХ), требуют лечения по поводу локализованных или распространннных форм гнойновоспалительных заболеваний челюстно-лицевой области (ГВЗ ЧЛО) [4].

Значительная часть данной категории пациентов требует длительного лечения в связи с тяжестью состояния и высоким риском развития осложнений, включая распространение гнойного процесса по протяжению, формирование флегмон глубоких клетчаточных пространств лица и шеи, медиастенит, тромбоз вен лица и синусов головного мозга, менингита, менингоэнцефалита и др. Среди гнойно-септических осложнений одонтогенной инфекции, представляющих угрозу жизни для пациента, принято различать синдром системного воспалительного ответа, сепсис, инфекционно-токсический шок, полиорганную недостаточность [5].

Сепсис остается актуальной проблемой хирургических дисциплин, в том числе для ЧЛХ. Однако роль одонтогенной инфекции в патогенезе системного воспалительного ответа, сепсиса и связанных осложнений остается недостаточно изученной.

Несмотря на достижения современной медицины, обусловленные развитием фармакологии и внедрением новых технологий диагностики и лечения, частота инфекционно-воспалительных заболеваний стабильно высокая [2, 3, 6]. Согласно международному докладу ВОЗ по эпидемиологии и распространенности сепсиса (2020), ежегодно регистрируется 49 млн случаев сепсиса, приводящих к 11 млн смертей, что составляет пятую часть общемировых случаев смертности [7].

На протяжении последних десятилетий ученые ведут поиски оптимального метода диагностики септических осложнений [8]. Особый интерес представляет сывороточный прокальцитонин (ПКТ) как высокочувствительный и специфичный маркер сепсиса [9, 10]. Повышение уровня ПКТ у пациентов с бактериальными инфекциями впервые описано в 1993 г. [11].

В норме ПКТ синтезируется в парафолликулярных С-клетках щитовидной железы и образуется из предшественников под воздействием эндопептидаз эндоплазматического ретикулума. Далее он распадается до кальцитонина и побочных продуктов, что объясняет его минимальную концентрацию в крови у здорового человека. При развитии синдрома системной воспалительной реакции (ССВР) синтез ПКТ осуществляется по альтернативному пути, детали которого, на сегодняшний день, недостаточно изучены. В рамках ССВР ПКТ могут синтезировать различные органы и ткани в ответ на воздействие бактериальных эндотоксинов и провоспалительных медиаторов [12].

Повышенный уровень ПКТ сыворотки крови ассоциирован с неблагоприятным прогнозом, что подтверждает значимость определения этого биомаркера для выбора оптимальной тактики лечения [9]. Многочисленные исследования подтверждают диагностическую ценность ПКТ в диагностике воспалительных заболеваний, однако его прогностическая значимость у пациентов с ГВЗ ЧЛО изучена недостаточно, что определяет актуальность настоящего исследования.

Цель исследования — оценить прогностическую ценность полуколичественного экспресс-теста на ПКТ у пациентов с ГВЗ ЧЛО в качестве скринингового метода оценки риска развития септических осложнений и проанализировать взаимосвязь уровня ПКТ с клиниколабораторными показателями.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ

Ретроспективное когортное исследование с элементами проспективного аналитического наблюдения проводили на базе монопрофильного стационарного комплекса ГБУЗ «ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова ДЗМ филиал Челюстно-лицевой госпиталь для Ветеранов войн», специализирующегося на оказании медицинской помощи взрослым пациентам по профилю «челюстно-лицевая хирургия и стоматология». Исследованием руководил главный внештатный специалист по ЧЛХ ДЗМ, д.м.н., профессор В. А. Бельченко.

В период с 12.03.24 по 23.09.24 в приемное отделение обратилось 1784 пациента с ГВЗ ЧЛО. В исследование включили 60 пациентов, из них 44 мужчины (73,33%) и 16 женщин (26,67%), в возрасте 21–71 года (средний возраст составил 42,07 ± 13,81 года). Среди включенных пациентов 68,3% (n = 41) были трудоустроены, 31,7% (n = 19) — нет. Госпитализация в стационар была осуществлена по следующим каналам поступления: скорая медицинская помощь — 15,00% (n = 9) пациентов, 103-поликлиника — 85,00% (n = 51).

Расчет минимального объема выборки осуществляли по формуле Н. М. Будерера, с доверительным интервалом 10%. Минимальный объем выборки для данного исследования составил 43 пациента.

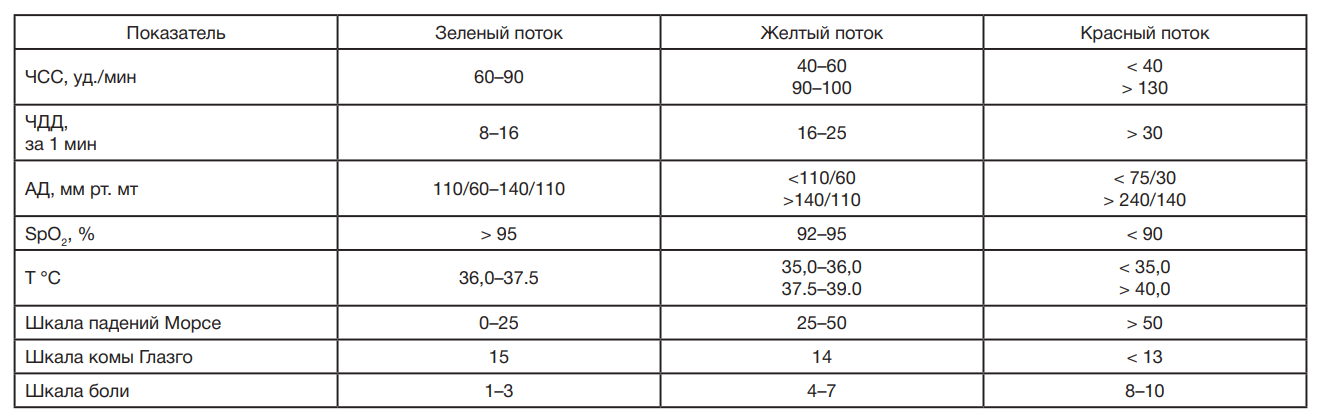

Критерии включения: пациенты с ГВЗ ЧЛО в возрасте 18–75 лет; наличие оформленного информированного добровольного согласия на обследование и лечение; пациенты, не принимавшие антибактериальные препараты на догоспитальном этапе; стабильные и относительно стабильные пациенты в соответствии с зелеными и желтыми потоками системы триаж; уровень С-реактивного белка (СРБ) в биохимическом анализе крови ≥180 мг/л; выполненный полуколичественный экспресс-тест «ИХА Прокальцитонин».

Критерии исключения: пациенты младше 18 лет и старше 75 лет; отказ пациента от обследования и лечения; прием пациентом антибактериальных препаратов на догоспитальном этапе; пациенты, имеющие жизнеугрожающие состояния и нуждающиеся в реанимационных мероприятиях в соответствии с красным потоком системы триаж; несоответствие лабораторных критериев и отсутствие показаний к выполнению полуколичественного теста «ИХА Прокальцитонин».

При анализе публикаций выявлена значительная вариабельность уровня СРБ у пациентов с ГВЗ ЧЛО. По результатам исследования, посвященного ранней диагностике сепсиса (2021), диапазон концентрации СРБ составил 82,50–95,35 мг/л [13]. В другой работе 2021 г. при одонтогенных инфекциях зафиксирован средний уровень СРБ 140 мг/л [14]. По данным исследования 2024 г. средние значения уровня СРБ при госпитализации составили 185,2 мг/л у мужчин и 189,4 мг/л у женщин [15]. Диагностический порог СРБ в текущем исследовании нами установлен на уровне 180 мг/л [13–15].

Всем пациентам, обратившимся в приемное отделение, был проведен триажный осмотр. Критерии медицинской сортировки пациентов на зеленый, желтый и красный потоки представлены в табл. 1.

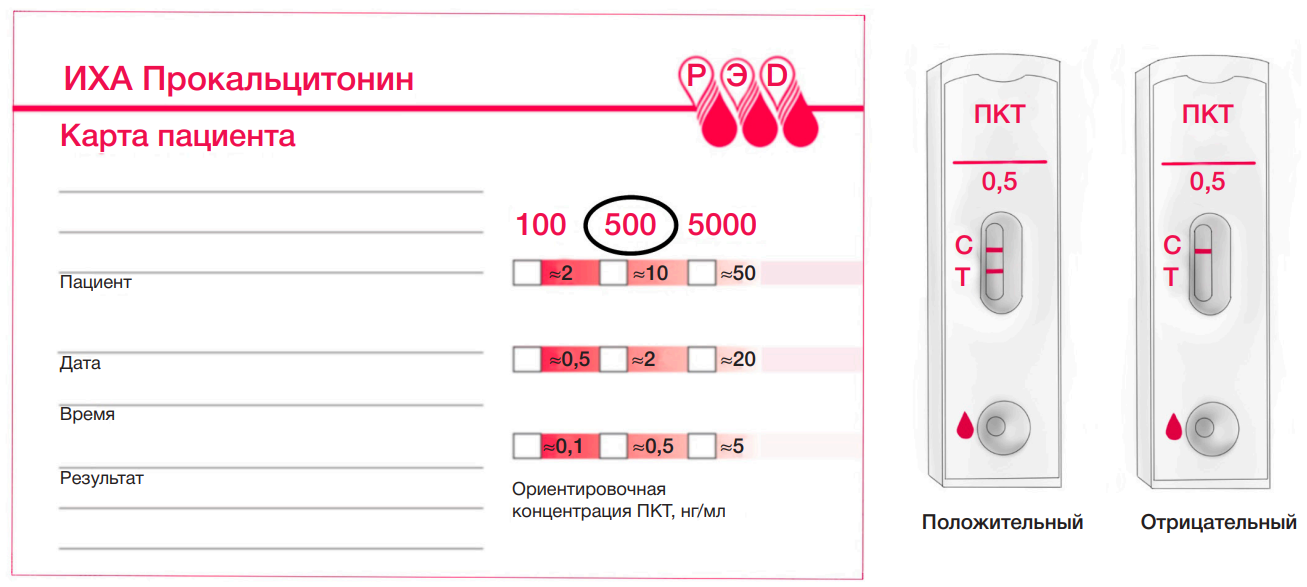

Первичный осмотр пациентов проводили челюстнолицевой хирург и врач-терапевт. Сразу после осмотра выполняли следующие дополнительные исследования: 1) лабораторные — клинический анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, коагулограмму; 2) инструментальные — МСКТ органов грудной клетки и ЧЛО. На основании результатов обследования и критериев включения проводили отбор пациентов и определение уровня ПКТ крови полуколичественным методом с применением экспресс-теста «ИХА Прокальцитонин 500» (ООО «Академинновация», Россия) (рис. 1).

Тест-системы «ИХА Прокальцитонин 500» предназначены для быстрого полуколичественного определения ПКТ в сыворотке и плазме крови человека in vitro. Метод основан на принципе иммунохроматографического анализа. При добавлении сыворотки или плазмы крови пациента (четыре капли) на тест-полоску происходит взаимодействие со специфичными моноклональными антителами к ПКТ, конъюгированными с окрашенным маркером. Образующийся комплекс, проходя через аналитическую зону с иммобилизованными на мембране специфичными антителами, формирует окрашенный комплекс: иммобилизованные антитела – прокальцитонин – антитела с маркером. Появление в тестовом окне кассеты двух параллельных окрашенных линий («С» и «Т») указывает на положительный результат, при котором концентрация ПКТ превышает 0,5 нг/мл. Наличие только одной окрашенной контрольной линии «С» свидетельствует об отрицательном результате, указывая на отсутствие ПКТ в образце или его концентрацию ниже 0,5 нг/мл. Отсутствие окрашенных линий в тестовом окне либо появление только аналитической линии «Т» означает, что результат анализа недействителен.

На основании результатов обследования принимали решение о тактике ведения пациента: госпитализация и оперативное лечение в монопрофильном стационаре или перевод в многопрофильный стационар.

Ретроспективно выполняли сбор данных и анализ медицинских карт пациентов (форма 003/у). Полученные результаты исследования внесили в таблицу и обрабатывали статистически с использованием программного обеспечения StatTech v. 4.0.5 («Статтех», Россия).

Проведенный статистический анализ включал оценку нормальности распределения количественных показателей с использованием критерия Колмогорова– Смирнова. Параметры с нормальным распределением представлены в виде среднего арифметического (М) со стандартным отклонением (SD) и 95%-м доверительным интервалом (ДИ), тогда как категориальные данные выражены абсолютными значениями и процентными долями с расчетом 95%-го ДИ по методу Клоппера– Пирсона. Сравнение групп по количественным признакам осуществляли с применением t-критерия Стьюдента для выборок с равными дисперсиями и t-критерия Уэлча при неравных дисперсиях. Анализ качественных показателей проводили с помощью точного критерия Фишера для таблиц сопряженности. Величину эффекта оценивали через отношение шансов с 95%-м ДИ, при наличии нулевых значений в ячейках таблицы применяли коррекцию Холдейна–Энскомба. Во всех случаях статистически значимыми считали различия при уровне p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

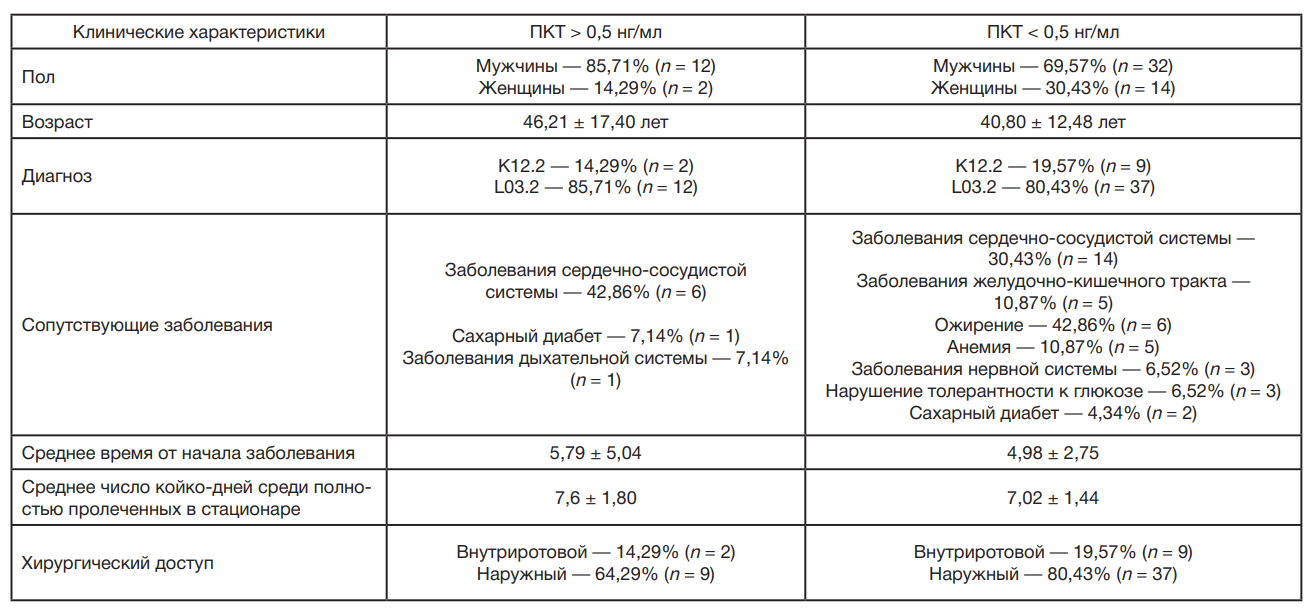

На основании результатов полуколичественного теста «ИХА Прокальцитонин» пациенты были разделены на две группы.

В первую группу включили 14 пациентов (23,3%), уровень ПКТ сыворотки крови составил > 0,5 нг/мл. Во вторую группу — 46 пациентов (76,7%), уровень ПКТ сыворотки крови которых составил < 0,5 нг/мл. Сравнительная характеристика групп пациентов представлена в табл. 2.

Временной интервал от появления симптомов до обращения за медицинской помощью составил от 1 до 21 дня со средним значением 5,17 ± 3,39 дня (95% ДИ: 4,29–6,04).

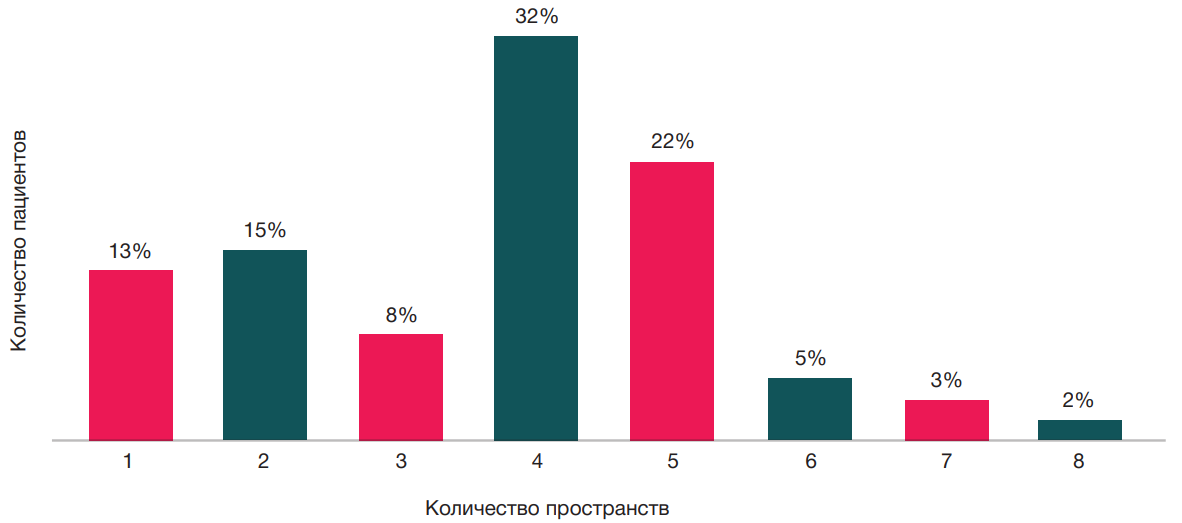

Количество вовлеченных в воспалительный процесс клетчаточных пространств ЧЛО варьировало от 1 до 8 при среднем значении 3,7 (95% ДИ: 3,27–4,13). Значение показателя моды по данному параметру также соответствовало 4,00 (рис. 2).

Анализ этиологических факторов показал, что в 50,0% случаев (n = 30) ГВЗ ЧЛО развивались на фоне обострения хронического периодонтита постоянных зубов, преимущественно нижних моляров. Удаление постоянных зубов, выполненное в амбулаторных условиях, послужило причиной воспаления в 31,67% наблюдений (n = 19), при этом в 18,33% (n = 11) оно было связано с экстракцией ретинированных нижних третьих моляров. Острый гнойный перикоронит в области нижних третьих моляров диагностировали у 6,67% пациентов (n = 4). В единичных случаях (по 1,67%, n = 1) этиологическими факторами выступали острый гнойный паротит, осложнения эндодонтического лечения нижних вторых моляров, переимплантит нижней челюсти, нагноение костной раны после перелома нижней челюсти и нагноение ран мягких тканей.

Среди включенных в исследование 95% пациентов (n = 57) были госпитализированы в отделение ЧЛХ круглосуточного стационара. На этапе обследования перед экстренной госпитализацией 3,33% пациентов (n = 2) были переведены в многопрофильные стационары г. Москвы в связи с декомпенсацией общесоматических заболеваний на фоне выраженного ССВР; еще 1,67% пациентов (n = 1) были переведены из-за высокого риска развития интра- и послеоперационных осложнений, обусловленного отечноинфильтративным ларингитом.

В зависимости от локализации воспалительного процесса санацию воспалительного очага проводили внутриротовым доступом у 18,33% (n = 11), наружным доступом — у 76,67% (n = 46).

В ходе оперативного вмешательства у всех пациентов был выполнен забор материала для бактериологического посева на микрофлору. По результатам микробиологического анализа, наиболее частыми возбудителями ГВЗ ЧЛО были Streptococcus viridans — 31,58% (n = 18) и Neisseria spp. — 14,04% (n = 8). Реже выявлялись колонии Streptococcus oralis — 10,52% (n = 6), Streptococcus constellatus — 7,01% (n = 4), Streptococcus pyogenes — 7,01% (n = 4), Streptococcus anginosus — 5,26% (n = 3), Staphylococcus aureus — 3,51% (n = 2), Staphylococcus warneri — 3,51% (n = 2), Eikenella corrodens — 1,75% (n = 1), Enterobacter cloacae — 1,75% (n = 1) и Acinetobacter baumannii — 1,75% (n = 1). В 14,04% случаев (n = 8) были обнаружены полимикробные ассоциации, представленные сочетанием Streptococcus viridans и Neisseria spp. В 17,54% случаев (n = 10) роста микроорганизмов не наблюдалось.

Срок госпитализации пациентов варьировался в диапазоне 4–11 койко-дней, при норме медикоэкономического стандарта (МЭС 73.180) — 8 койко-дней. У пациентов с уровнем ПКТ > 0,5 нг/мл длительность госпитализации составляла в среднем 7,6 ± 1,80 койко-дней, с ПКТ < 0,5 нг/мл — 7,02 ± 1,44. Средний срок пребывания в стационаре составил 6,50 ± 2,41 койко-дней.

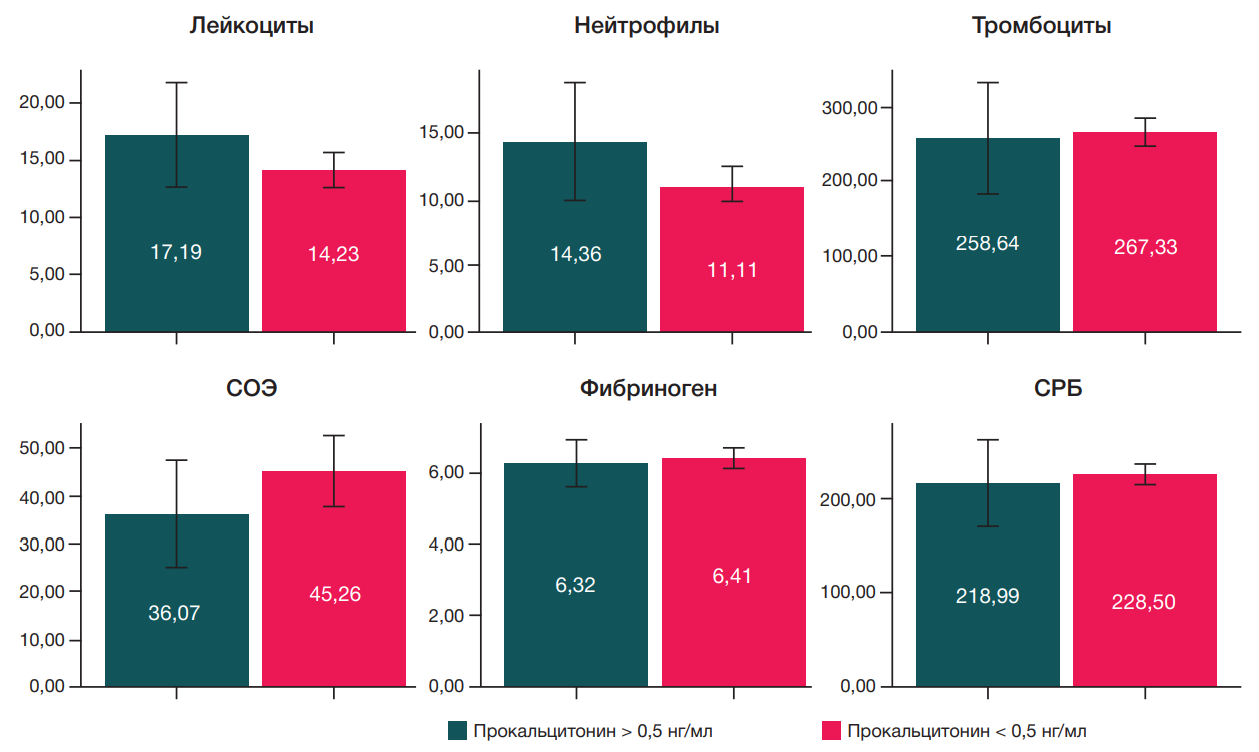

Анализ корреляции между уровнем ПКТ и лабораторными показателями воспаления у пациентов с ГВЗ ЧЛО не выявил статистически значимых различий (p > 0,05) (использовали t-критерий Стьюдента и t-критерий Уэлча). Результаты представлены на рис. 3.

При анализе не выявлено статистически значимой корреляции между уровнем ПКТ и следующими параметрами: продолжительностью госпитализации (койкодни), количеством вовлеченных клетчаточных пространств и длительностью заболевания (p > 0,05) (использовали t-критерий Стьюдента и точный критерий Фишера).

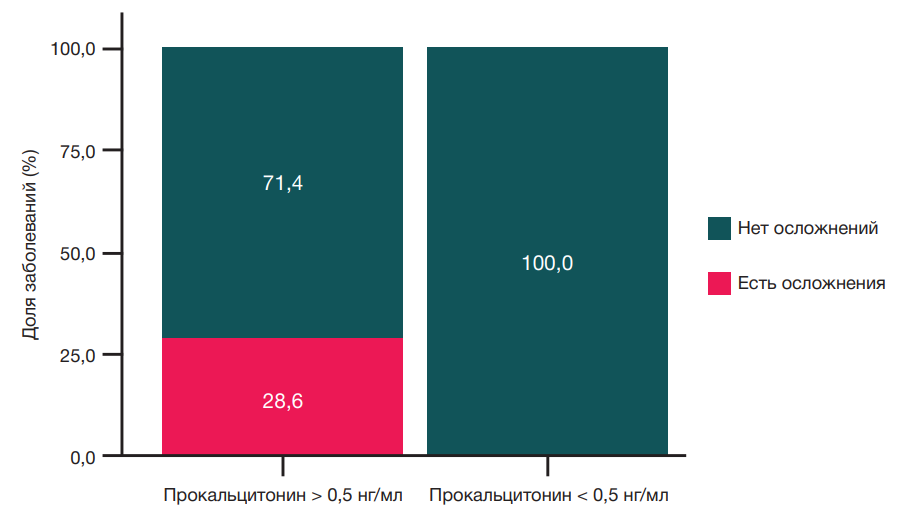

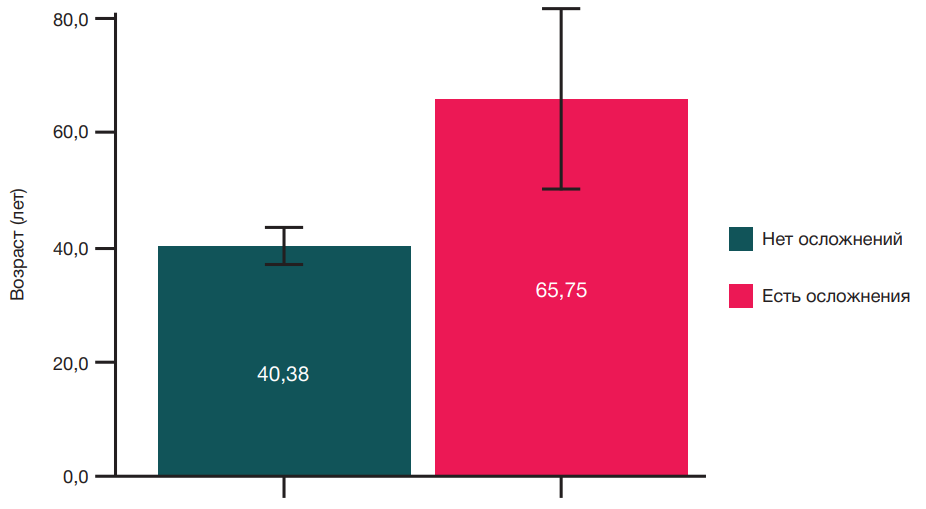

По результатам анализа вероятности развития осложнений в зависимости от уровня ПКТ сыворотки крови установлено, что у 4 из 14 пациентов (28,57%) с положительным результатом теста были диагностированы осложнения, связанные с развитием ССВР, сепсиса, инфекционно-токсического шока. С учетом полученных данных были выявлены статистически значимые различия (p = 0,001) (использовали точный критерий Фишера). Результаты проведенного анализа представлены на рис. 4.

Вероятность развития осложнений в группе с отрицательными результатами была ниже в 39,86 раза, по сравнению с группой с положительным значением прокальцитонина сыворотки крови, различия шансов были статистически значимыми (ОШ = 0,025; 95% ДИ: 0,001–0,503).

При оценке вероятности развития осложнений в зависимости от возраста пациентов установлены статистически значимые различия (p > 0,05) (использовали t-критерий Стьюдента). Результаты проведенного анализа представлены на рис. 5.

Положительная прогностическая ценность полуколичественного теста «ИХА прокальцитонин 500» составила 28,57%.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Вероятность развития септических осложнений при ГВЗ ЧЛО относительно невысока. Так, при анализе данных 483 пациентов с ГВЗ ЧЛО в одном из исследований сепсис был диагностирован у 3,3% [16]. Тем не менее, при разработке тактики диагностики и лечения необходимо учитывать потенциальные осложнения, так как ГВЗ ЧЛО тяжелой степени могут привести к жизнеугрожающим состояниям, требующим мультидисциплинарного подхода.

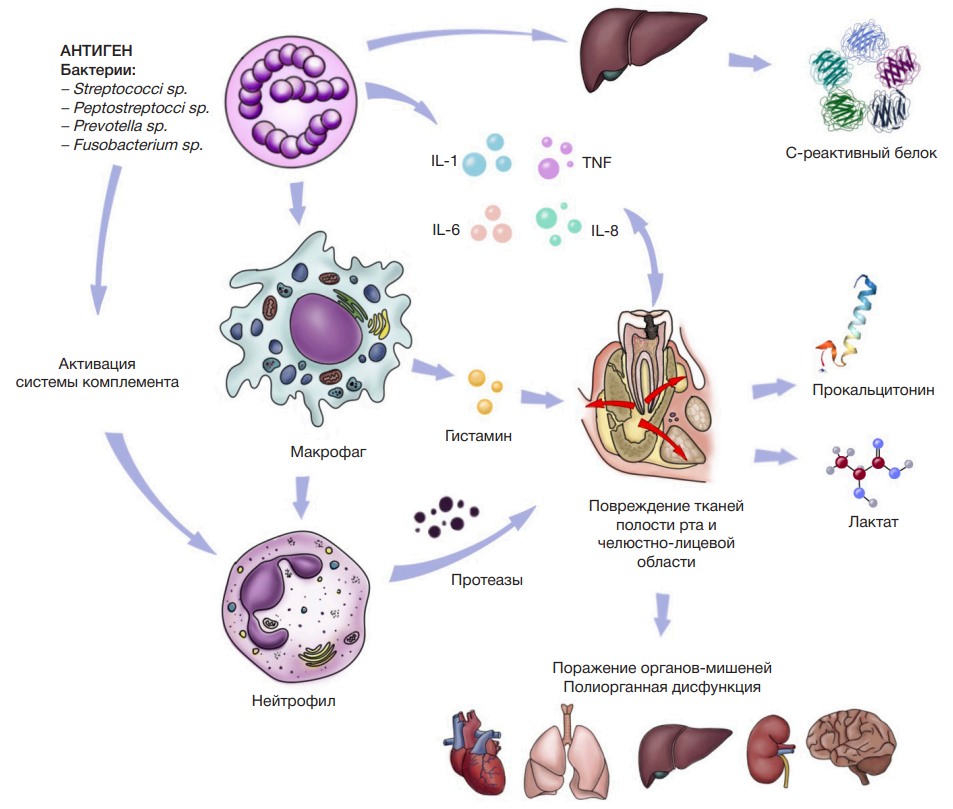

В период с 2001 по 2016 г. диагностика сепсиса была основана на наличии двух или более признаков ССВР. Из-за недостаточной точности этого подхода концепция была пересмотрена. В 2016 г. принят «Третий международный консенсус по определению сепсиса и септического шока (Sepsis-3)», согласно которому сепсис определяется как жизнеугрожающая органная дисфункция, вызванная нарушением регуляции ответа организма на инфекцию [17]. Схематичное изображение патогенеза одонтогенного сепсиса представлено на рис. 6.

Продемонстрировано, что стандартные клиниколабораторные показатели воспалительного процесса не обладают достаточной точностью для прогнозирования вероятности развития тяжелых септических осложнений [18]. Своевременная диагностика данного состояния позволяет начать лечение на более раннем этапе, что способствует улучшению состояния пациента и может играть ключевую роль в его выздоровлении. Результаты исследований свидетельствуют, что уровень ПКТ — надежный прогностический маркер развития сепсиса [8, 10, 18]. Важное преимущество ПКТ в его быстром появлении в сыворотке крови — через 3–4 ч после синтеза, с достижением пиковой концентрации через 6–12 ч и периодом полураспада около 24 ч. При эффективной терапии уровень ПКТ снижается на 50% ежедневно. В отличие от этого, для микробиологических методов требуется не менее 2 суток для получения результатов и в 60–70% случаев они могут давать ложноотрицательные результаты [8, 18]. Таким образом, определение уровня ПКТ с использованием экспресс-теста «ИХА Прокальцитонин» и его аналогов обеспечивает оперативное принятие решений, что существенно улучшает прогноз для пациента.

В ходе проведенного исследования были проанализированы клинико-лабораторные данные двух групп пациентов с ГВЗ ЧЛО. У 23,33% обследованных был выявлен положительный результат экспресс-теста на ПКТ, при этом у 28,57% из них зафиксировано развитие осложнений. Статистически значимых различий по основным клинико-лабораторным показателям (продолжительность госпитализации, количество вовлеченных клетчаточных пространств, длительность заболевания до поступления, уровни лейкоцитов, нейтрофилов, тромбоцитов, СОЭ, СРБ, фибриногена) между группами не выявлено. Установлена достоверная связь между положительным результатом экспресс-теста на ПКТ, возрастом пациентов и повышенным риском развития осложнений ГВЗ ЧЛО. Полученные результаты согласуются с данными, представленными в опубликованных исследованиях, что подтверждает целесообразность включения данного лабораторного теста в клиническую практику челюстно-лицевого хирурга в качестве скринингового метода [14, 18].

Ограничением данного исследования является небольшой объем выборки.

Преобладание пациентов, госпитализированных из амбулаторных учреждений (85%), подтверждает возможность догоспитального использования теста совместно с клиническими оценочными шкалами. Полуколичественный экспресс-тест на ПКТ сочетает в себе диагностическую эффективность с практичностью применения, что делает его перспективным скрининговым методом диагностики и прогнозирования осложнений как в амбулаторных, так и в стационарных условиях.

ВЫВОДЫ

Применение полуколичественного экспресс-теста на ПКТ продемонстрировало свою эффективность в оценке риска септических осложнений у пациентов с ГВЗ ЧЛО. Отсутствие достоверной корреляции между уровнем ПКТ и показателями воспаления (СРБ, лейкоциты, фибриноген), а также клиническими параметрами (длительность госпитализации, количество вовлеченных анатомических областей) подчеркивает его независимую прогностическую значимость при оценке выраженности системного воспалительного ответа. Положительная прогностическая ценность теста (28,57%) и выявленные статистически значимые различия между группами подтверждают целесообразность его использования в клинической практике. Внедрение экспресс-теста на ПКТ соответствует современным стандартам специализированной медицинской помощи, способствуя ранней диагностике и обоснованному выбору лечебной тактики.

- Global oral health status report. Towards universal health coverage for oral health by 2030. 2022. Ссылка активна на 24.12.2024. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/9789240061484.

- Рабинович С. А., Заводиленко Л. А. Материалы 21-го Всероссийского стоматологического форума. Безопасное обезболивание в стоматологии. Российская стоматология. 2024; 17 (3): 75–76. Доступно по ссылке: http://doi.org/10.17116/rosstomat20241703140.

- Салахов А. К., Ксембаев С. С., Байкеев Р. Ф., Силагадзе Е. М. Стоматологическая заболеваемость населения России. Казанский медицинский журнал. 2020; 101 (5): 713–8. Доступно по ссылке: http://doi.org/10.17816/KMJ2020-713.

- Бельченко В. А., Чантырь И. В. Маршрутизация пациентов с челюстно-лицевой патологией в условиях мегаполиса: вызовы и решения. Здоровье мегаполиса. 2022; 3 (3): 46–57. Доступно по ссылке: https://doi.org/10.47619/2713-2617.zm.2022.v.3i3;46-57.

- Рыбакова М. Г. Сепсис: от синдрома системной воспалительной реакции до органной дисфункции. Архив патологии. 2021; 83 (1): 67– 72. Доступно по ссылке: https://doi.org/10.17116/patol20218301167.

- Байрамова С. С., Цыганкова О. В., Николаев К. Ю., Тимощенко О. В., Насирова Ш. Т., Старичков А. А. Применение полуколичественного экспресс-теста на прокальцитонин в диагностике внебольничной пневмонии у пациентов с ВИЧ-инфекцией. Вестник терапевта. 2024; 2 (63): 28–36. Доступно по ссылке: https://doi.org/10.31550/2712-8601-VT-2024-2-4.

- Global report on the epidemiology and burden of sepsis: current evidence, identifying gaps and future directions. Geneva: World Health Organization; 2020. Ссылка активна на 24.12.2024. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/9789240010789.

- Yankov YG, Bocheva Y. Comparative Characterization of Procalcitonin (Sensitivity, Specificity, Predictability, and Cut-Off Reference Values) as a Marker of Inflammation in Odontogenic Abscesses of the Head and Neck in the Female Population. Cureus Journal. 2023; 15 (11): e48207. Available from: https://doi.org/10.7759/cureus.48207.

- Paudel R, Dogra P, Montgomery-Yates AA, Coz Yataco A. Procalcitonin: A promising tool or just another overhyped test? International Journal of Medical Sciences. 2020; 17 (3): 332–7. Available from: https://doi.org/10.7150/ijms.39367.

- Кабанова A. A., Походенько-Чудакова И. О., Кабанова С. А. Синдром системного воспалительного ответа и сывороточный прокальцитонин при одонтогенной инфекции челюстно-лицевой области. Российский медико-биологический вестник имени академика И. П. Павлова. 2023; 31 (1): 119–25. Available from: https://doi.org/10.17816/PAVLOVJ106281.

- Assicot M, Gendrel D, Carsin H, Raymond J, Guilbaud J, Bohuon C. High serum procalcitonin concentrations in patients with sepsis and infection. Lancet Journal. 1993; 341 (8844): 515–28. Available from: https://doi.org/10.1016/0140-6736(93)90277-n.

- Aloisio Е, Dolci А, Panteghini М. Procalcitonin: Between evidence and critical issues. Clinica Chimica Acta Journalю 2019; 496: 7–12. Available from: https://doi.org/10.1016/j.cca.2019.06.010.

- Hausfater P, Robert Boter N, Morales Indiano C, Cancella de Abreu M, Marin AM, Pernet J, Quesada D, Castro I, Careaga D, Arock M, Tejidor L, Velly L. Monocyte distribution width (MDW) performance as an early sepsis indicator in the emergency department: comparison with CRP and procalcitonin in a multicenter international European prospective study. Crit Care. 2021; 25 (1): 227. Available from: https://doi.org/10.1186/s13054-021-03622-5.

- Bègue L, Schlund M, Raoul G, Ferri J, Lauwers L, Nicot R. Biological factors predicting the length of hospital stay in odontogenic cellulitis. Journal of Stomatology oral and Maxillofacial Surgery. 2021; 123 (3): 303–8. Available from: https://doi.org/10.1016/j.jormas.2021.07.007.

- Новикова И. С., Гуленко О. В., Гербова Т. В. Оценка уровней ферритина и C-реактивного белка у пациентов с одонтогенными флегмонами челюстно-лицевой области. Оперативная хирургия и клиническая анатомия (Пироговский научный журнал). 2024; 8 (4): 49–54. Available from: https://doi.org/10.17116/operhirurg2024804149.

- Weise H, Naros A, Weise C. Severe odontogenic infections with septic progress — a constant and increasing challenge: a retrospective analysis. BMC Oral Health Journal. 2019; 19 (1): 173. Available from: https://doi.org/10.1186/s12903-019-0866-6.

- Dave M, Barry S, Coulthard P. An evaluation of sepsis in dentistry. British Dental Journal. 2021; 230 (6): 351–7. Available from: https://doi.org/10.1038/s41415-021-2724-6.

- Kim J-K, Lee J-H. Clinical utility of procalcitonin in severe odontogenic maxillofacial infection. Maxillofacial Plastic and Reconstructive Surgery Journal. 2021; 43 (1): 3. Available from: https://doi.org/10.1186/s40902-020-00288-x.