Оригинальное исследование

Алгоритмы искусственного интеллекта для оценки извитости магистральных сосудов

ISSN Print 2070–7320

ISSN Online 2070–7339

НАУЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ РНИМУ ИМЕНИ Н. И. ПИРОГОВА

Американский физик Ричард Фейнман, Нобелевский лауреат, всегда был крайне щепетилен в том, что касалось качества научного исследования. В 1974 году, выступая перед выпускниками КалТеха, он напутствовал молодых исследователей «не дурачить самих себя». К прочтению всем, кто считает себя ученым!

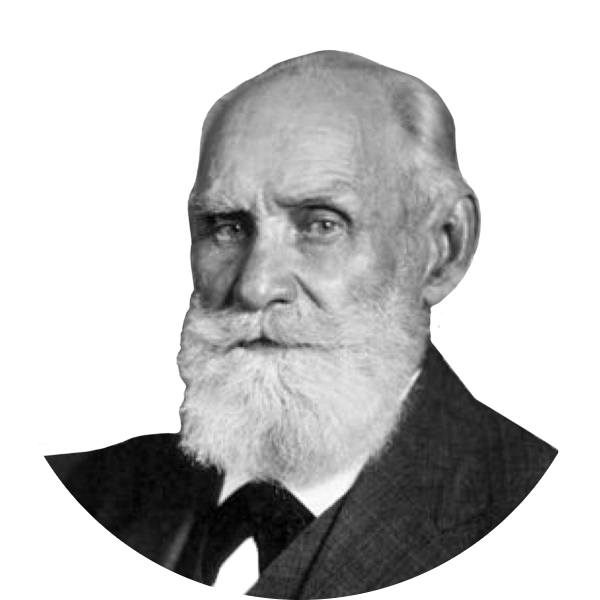

Американский физик Ричард Фейнман, Нобелевский лауреат, всегда был крайне щепетилен в том, что касалось качества научного исследования. В 1974 году, выступая перед выпускниками КалТеха, он напутствовал молодых исследователей «не дурачить самих себя». К прочтению всем, кто считает себя ученым!  Российский физиолог Иван Павлов, Нобелевский лауреат, в 1918 году прочел две лекции: об уме вообще и о русском уме в частности; о свойствах ума, определяющих успех в научной работе, и о том, насколько эти свойства присущи научному русскому уму. Размышления Павлова — прививка от дурного мышления.

Российский физиолог Иван Павлов, Нобелевский лауреат, в 1918 году прочел две лекции: об уме вообще и о русском уме в частности; о свойствах ума, определяющих успех в научной работе, и о том, насколько эти свойства присущи научному русскому уму. Размышления Павлова — прививка от дурного мышления.