ISSN Print 2070–7320

ISSN Online 2070–7339

НАУЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ РНИМУ ИМЕНИ Н. И. ПИРОГОВА

Американский физик Ричард Фейнман, Нобелевский лауреат, всегда был крайне щепетилен в том, что касалось качества научного исследования. В 1974 году, выступая перед выпускниками КалТеха, он напутствовал молодых исследователей «не дурачить самих себя». К прочтению всем, кто считает себя ученым!

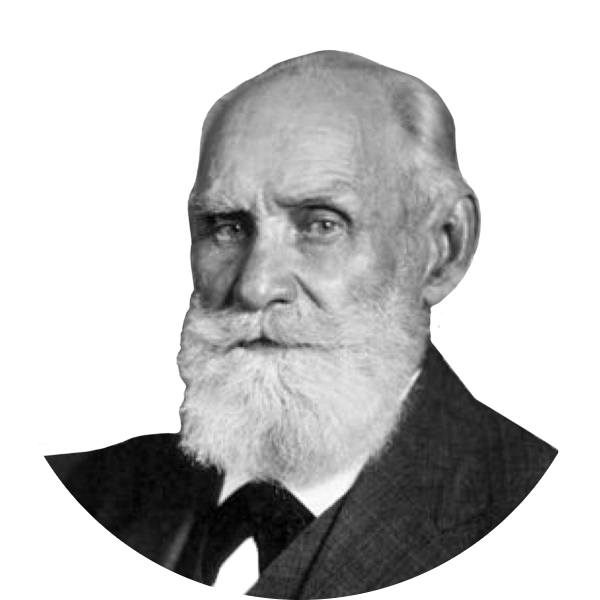

Американский физик Ричард Фейнман, Нобелевский лауреат, всегда был крайне щепетилен в том, что касалось качества научного исследования. В 1974 году, выступая перед выпускниками КалТеха, он напутствовал молодых исследователей «не дурачить самих себя». К прочтению всем, кто считает себя ученым!  Российский физиолог Иван Павлов, Нобелевский лауреат, в 1918 году прочел две лекции: об уме вообще и о русском уме в частности; о свойствах ума, определяющих успех в научной работе, и о том, насколько эти свойства присущи научному русскому уму. Размышления Павлова — прививка от дурного мышления.

Российский физиолог Иван Павлов, Нобелевский лауреат, в 1918 году прочел две лекции: об уме вообще и о русском уме в частности; о свойствах ума, определяющих успех в научной работе, и о том, насколько эти свойства присущи научному русскому уму. Размышления Павлова — прививка от дурного мышления.